機関紙 - 組合活動カテゴリのエントリ

与謝野町職の井上書記長と廣谷書記次長は、中央行動に初参加です。

銀座デモ終了後、感想をお聞きすると、Aさんは「書記長になったので参加しなければと思い、東京に来ました。皆さん熱いですね。人事院勧告は私たち現場の声が反映されたものになるといい」。Bさんは「全国から自治体の仲間がたくさん来ていて、びっくりしました」と話してくれました。

京都自治労連 第1925号(2018年8月5日発行)より

西日本豪雨災害の復旧の取り組みが、全国からのボランティアも参加して、猛暑のなかで行われています。自治労連本部は、救援カンパとボランティアを呼びかけています。京都自治労連は、京都府北部への支援を行ってきましたが、一定の区切りがついたため、岡山市・倉敷市(真備町)の被災地支援に入ります。単組からの積極的な参加を訴えます。

【支援対象地】

岡山市、倉敷市(真備町)

支援地域・内容は日々変わるので、具体的な支援地域・内容は、自治労連岡山県本部の指示に基づいて行います。

【支援日程】

京都自治労連(書記局)として、8月11日(土)・12日(日)を中心に平日も含めて参加を呼びかけます。

【参加補助金について】

自治労連本部・近畿ブロックの交付金・補助金を活用します。

対象者:京都自治労連、または単組で近畿外での支援行動に参加した組合員

補助内容:一回につき一人5000円を補助(1泊2日も一回とみなします)

※請求方法や注意事項など詳しくは、京都自治労連にお問い合わせください。

【ボランティアの登録】

ボランティア登録、宿泊など詳細は、各単組に事務連絡で案内を行っています。ボランティアに参加される場合は、各単組か京都自治労連まで早めに連絡ください。

【単組として支援行動が難しい場合】

個別組合員から支援参加の希望がある場合は、京都自治労連の行動に参加していただくことも含めて調整します。京都自治労連までご連絡ください。

京都自治労連 第1925号(2018年8月5日発行)より

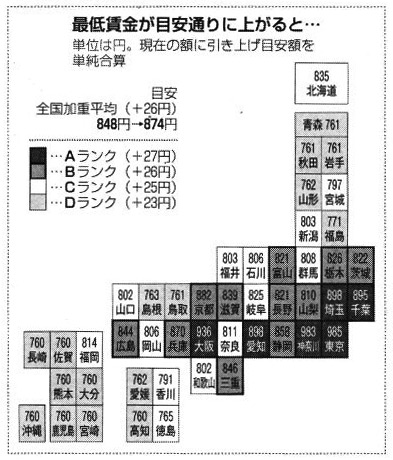

中央最低賃金審議会が7月26日に答申した目安は、全国平均26円引き上げ、時給874円とするもの。政府の意向に沿った「3%程度の引き上げ」に止まる一方、地域間格差をさらに広げる内容となりました。

7月20日に京都総評が行った京都労働局への請願行動を背景に、職場・地域から地域間格差の解消、全国一律最賃制の実現、目安額を上回る引き上げ、中小企業支援策の拡充を求めて運動を進めましょう。

京都自治労連 第1925号(2018年8月5日発行)より

先月26日、中央最低賃金審議会は、最低賃金の改定目安を全国加重平均で時給26円引き上げ874円とすると答申した。昨年よりも1円高い水準とはいえ、「今すぐ1000円に」という労働者の切実な要求からすれば、不十分な水準となった。また、Aランク27円〜Dランク23円と、現行の地域間格差221円が225円に、さらに拡大する目安となった。

5月31日付けの東洋経済オンラインに福井県の西川一誠知事の最低賃金制度についての記事が掲載されていた。そこでは「最低賃金は『全国一律1000円』にするべきだ」「政府は地域間の賃金格差こそ直すべき」と述べ、『同一労働同一賃金』の議論における「地域間」問題を厳しく指摘している。西川知事だけでなく、この間、全国の1割を超える自治体議会で、地域間格差の縮小・廃止を求める意見書が国に出されており、若者の流出などによる地方の疲弊を憂う声が大きく広がっており、これから本格化する地方最低賃金審議会の議論に期待したい。(F)

京都自治労連 第1925号(2018年8月5日発行)より

今回の「組合にはいったよ」に登場いただくのは4月に精華町役場に新卒で就職した女性二人。

二人とも、学生時代に学んできたことと、公務員になったこと、そして、今やっている仕事のギャップの大きさに驚きましたが、お話を聞いているうちに、二人にとって「適材適所」だなあと思う取材になりました。

学んだこと得意なことを役立てたい

Cさんは教育委員会に配属され、学校で購入した資材教材などの整理・確認をしています。「伝票を確認して会計課に回しています。見積りや伝票を見ているだけでも、学校運営にたくさんの人がかかわり、様々な事務が行われていることがわかりびっくりです」と話します。

「学生時代に食品化学や衛生などを学んできました。小学生の『食育』について調査・研究をしたときに自治体の仕事を知りました」とCさん。衛生管理や健康課題などを広く住民に伝え繋ぐ仕事がしたいなあと急遽公務員試験を受けたそうです。

会計課に配属されたDさんは国語の教員免許を持っています。なぜ公務員に?の問いに「精華町役場が家の近くなので…」(冗談)とニコニコ。「きっちりファイリングするとか、きっちりと家計簿つけ続けるとか、何でもきっちりとしたい自分の性格に気付いて、教員採用試験をけって精華町の採用試験を受けました」。

現在は、役場に入ってくる住民税や法人税、国や府から入ってくる補助金や交付金のチェックをしています。「税や補助金などわからないことばかりですが、勉強してきっちり仕事していきたい」とのことです。

仕事もプライベートも充実したい

二人とも今の仕事に、新しい発見と先輩のアドバイスで充実しているとのこと。「会計事務はもちろん初めて。役場にこんなに様々なお金が入ってくるのにびっくりですし、大事なお金を扱っている緊張感があります」とDさん。Cさんは「住民の方々に役場が行っていること(住民サービス)を知ってもらい、参加・利用してほしいです」と二人ともやりがいをもってがんばっています。

休日の過ごし方は?と聞くと二人とも「昼過ぎまで寝ています。あとは部屋でごろごろ…」と苦笑い。こちらはこれからのようです。

京都自治労連 第1925号(2018年8月5日発行)より

7月21日から3日間、福岡市内で、「憲法をくらしにいかす地方自治」をテーマに、第60回自治体学校が開かれました。全国の自治体職員、議員、市民など850人が参加し、自治体をめぐる課題を学習しました。初日は、元京都府副知事で現在は岡山県真庭市長の太田昇氏と石川捷治九州大学名誉教授との特別対談。

太田真庭市長は2013年2月まで京都府副知事をされて、その後、ふるさとの真庭市長に就任、現在2期目で、中山間地の地域戦略として里山資本主義を実践されています。

対談では、安全を前提とした地域開発で、豪雨災害で一人の負傷者も出なかったことや、木材の産地として有名な真庭市の財産を生かした自然再生エネルギーの取り組みを紹介。

続いて、京都府を志した問題意識には、蜷川府政があったことなどにも触れ、「国の下に地方があるのではないことを理解し、自らの地域は何に重点を置くのかを考えることが重要」と語られました。

京都自治労連 第1925号(2018年8月5日発行)より

憲法を守りいかし、安心して住み続けられる地域をつくろう

10月6日(土)高知県立県民文化ホール

〇全体会 12:45〜

記念講演 望月衣塑子さん(東京新聞記者)

「いま、現場から考える憲法と民主主義」(仮題)

歓迎文化行事 その他

〇ナイター講座

10月7日(日) 9:30〜15:30

〇分科会・現地分科会等

申し込み締め切り 9月26日(水)

宿泊を伴う申し込み締め切り9月7日(金)

※詳しくは京都自治労連まで

京都自治労連 第1925号(2018年8月5日発行)より

7月27日、札幌市で開催された全国知事会議(会長・上田清司埼玉県知事)で、日米地位協定の抜本的改定を含む「米軍基地負担に関する提言」が全会一致で採択されました。同会が、日米地位協定の改定を提言するのは初めてで、画期的なことです。

地位協定の問題、京都でも明らか

今年5月に起こった、米軍のドクターヘリ運航のためのレーダ停波拒否問題は、府民のいのちにかかわる重大問題です。今回の問題以外にも、米軍住宅問題、発電機騒音問題、多発する交通事故、レーダ基地拡張工事に関する約束違反など、米軍・防衛省と府や周辺自治体との約束違反は枚挙にいとまがありません。

日本では、沖縄をはじめ米軍基地が戦後70年以上置かれ、国民の命と人権が蹂躙され続けてきました。「なぜ、米軍は約束を守らないのか」「あまりにも住民をなめている」との怒りの声が上がっています。その大本には、日米安保条約と日米地位協定があります。

全国知事会議の提言は、2016年7月に翁長沖縄県知事の要望で設置が決まった「全国知事会米軍基地負担に関する研究会」が出発点。提言では、?米軍低空飛行訓練ルートや訓練を行う時期の速やかな事前情報提供 ?日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令など国内法を原則として適用させること ?事件・事故時の自治体職員による迅速で円滑な基地立ち入りの保証 ?騒音規制措置の実効性ある運用 ?米軍基地の整理・縮小・返還の促進―を求めています。

日米地位協定の下で蹂躙され続けている住民の権利をこれ以上無視できない実態と、広がる“米軍基地いらない”の運動と世論、そして、辺野古新基地建設に反対の沖縄県民をはじめとするたたかいの力でもあります。

京都自治労連 第1925号(2018年8月5日発行)より

7月25日・26日に、近畿ブロック野球大会が兵庫で行われました。

京都代表の舞鶴市職労は、1回戦で兵庫・西宮市職労と対戦しました。

初回に、アンラッキーなヒットで1点を失ったものの、その後は、相手チームに追加点を許しませんでした。一方、打線はヒットは出るものの、連打とはならず、得点を奪うことができず惜敗。長崎での全国大会出場には至りませんでしたが、舞鶴市職労の健闘が光った試合でした。

京都自治労連 第1925号(2018年8月5日発行)より

「普段は、仕事から離れてほっこりするために組合事務所で昼食をとっています」と話す福祉課のEさん。

今日はちらし寿司!お昼は特に定番はないとのことですが、Eさんの「定番」は同僚たちや書記とのおしゃべり。

気の合う友だちと組合事務所のソファーでワイワイ話しながら休憩時間を過ごすのがEさんのリフレッシュだそうです。

皆さんもお気軽に組合事務所へ。

京都自治労連 第1925号(2018年8月5日発行)より