機関紙 - 組合活動カテゴリのエントリ

春闘要求書提出基準日:2月24日(金)

交渉強化ゾーン:〜3月15日(水)

バイバイ原発集会

南部 3月11日(土)13:30〜 円山音楽堂

北部 3月18日(土)13:00〜 舞鶴総合文化会館

京都自治労連 第1889号(2017年2月5日発行)より

17国民春闘が始まりました。この間の3年連続の賃上げの流れを広げ、「すべての労働者の賃上げで景気回復」の実現へ、地域・職場からの官民共同の取り組みが重要です。

生活改善につながる賃上げ、働き続けられる職場の実現に向けて全組合員の学習と行動参加をすすめる運動を展開しましょう。

労働者・国民が主役の春闘を

17春闘をめぐって、安倍首相は経団連など経済団体へ「4年連続の賃上げ」を要請し、要請を受けた経団連は賃上げの必要性は認めつつも、「業績向上の企業ではベースアップ」「一時金も含めた賃上げ」など、消極的な姿勢を見せています。

1月20日に開会した通常国会では、「働き方改革」や共謀罪(テロ等準備罪)など、労働者・国民にとって重大な法案が連日審議されています。さらに安倍首相は、施政方針演説で改憲への意欲を見せ、自民党内から今国会での改憲発議の可能性が示唆されるなど、憲法改悪を許さない運動が重要になっています。

全員学習・全員行動で力あわせよう

こうした情勢のなかで迎える17春闘は、「すべての労働者の賃上げで景気回復」の運動を官民一体ですすめること、戦争法廃止や憲法改悪阻止など憲法が生きる地域をつくること、生き生きと働き続けられる職場をつくることなど、多くの重要な課題をもっています。

春闘は1年のたたかいのスタートです。とりわけ、賃金闘争についてこの間強調してきたように、私たちの賃金決定の多くの要素を人事院勧告が占めており、民間賃金がその動向を左右しています。その意味からも、自治労連が全国的な統一闘争として掲げる「春闘を起点とした賃金闘争」を官民一体となってすすめることが重要です。

組合員の要求を運動の出発点とし、職場実態や生活実態を出し合いながら要求議論をすすめ、要求書提出と交渉に取り組みましょう。同時に学習活動を強め、自らの力としていくことが重要です。これらの運動を積み重ねながら、賃上げや人員増など職場要求前進へ力をあわせましょう。

京都自治労連 第1889号(2017年2月5日発行)より

安倍政権のもとで、人口減少の危機感を過度にあおりながら、「地方創生」の名のもとに、大企業が効率的に利益を上げることができる地域への再編が狙われています。

京都自治労連は、「京都府北部地域連携都市圏」「伊賀・山城南定住自立圏」に焦点をあて、京都ですすむ「地方創生」と広域連携の特徴と問題点をまとめたリーフレットを作成しました。

この新たな広域連携の手法が真の地方再生につながるのか、今後の地域を考えるうえで重要な課題となっています。地方自治体で働く多くの方々に読み、考え、議論していただきたいリーフレットです。

京都自治労連 第1889号(2017年2月5日発行)より

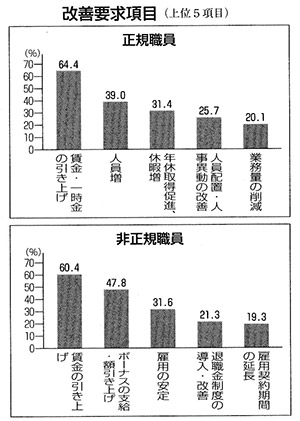

昨秋から取り組んでいる17春闘アンケートは、2月1日時点で15単組から正規職員4147人、非正規職員1100人から回答が寄せられています。

現時点の特徴として、正規・非正規ともに、昨年と比べた賃金増減について「増えた」「変わらない」が8割を占める一方で、生活実感は「かなり苦しい」「やや苦しい」が5割を超える実態になっています。また改善要求項目をみると、正規職員では「賃金・一時金の引き上げ」、「人員増」、「年休取得促進」が上位に、非正規職員では「賃金引き上げ」、「ボーナス支給」、「雇用の安定」が上位を占める結果となっています。

現時点の特徴として、正規・非正規ともに、昨年と比べた賃金増減について「増えた」「変わらない」が8割を占める一方で、生活実感は「かなり苦しい」「やや苦しい」が5割を超える実態になっています。また改善要求項目をみると、正規職員では「賃金・一時金の引き上げ」、「人員増」、「年休取得促進」が上位に、非正規職員では「賃金引き上げ」、「ボーナス支給」、「雇用の安定」が上位を占める結果となっています。

17春闘アンケートは、職場や生活に係る要求や実態を明らかにし、「要求で団結してたたかう」労働組合活動の原点となる取り組みです。2月20日の最終集約に向けて各単組で取り組みを強めましょう。

京都自治労連 第1889号(2017年2月5日発行)より

宇治市職労は、昨年に人事院や京都府人事委員会が勧告を行った扶養手当制度について、継続交渉とし、今年4月からの実施を見送らせました。学習や職場討議などを重ね、「民間準拠にもならない政府いいなりの政治勧告は認められない」など、職場・組合員の声を力に追及してきた成果です。

東昭彦書記長は、「国の制度であっても、『筋の通らない提案は受け入れられない』として徹底的に問題点を追及してきました。当局は子育て支援として説明してきましたが、なぜ配偶者に係る手当は、むしろ民間調査結果によれば、現行の手当額より民間のほうが高いのに引き上げずに引き下げるのか。また、なぜ配偶者のない場合の子や父母の手当て引き下げるのか。その理由が説明できません。当局も国の説明以上に回答できませんでした」と話します。

また、継続交渉としながらも「次年度以降も引き続いて不当な改悪はさせない」と決意を語っています。

京都自治労連 第1889号(2017年2月5日発行)より

▼小田原市の生活保護担当者のジャンパー問題を「生活保護不正受給者VS自治体の福祉担当職員」として扱われることに大きな危険性を感じる。現場からの声を出すべきでは。

▼当該の職員は考えたのだろう。日本語で表記するとダサいし、「保護なめんな」くらいはローマ字にしよう。でも「不正受給するために我々を騙そうとするなら、あえて言おう、彼らはクズだ」―これは解るとまずい、英語で書けば解らないだろう。

▼そう考えてこのジャンパーの文章を作り、デザインし、発注し、職場での注文を取ったのだろう。ごく普通の公務員だったと思う。しかし、そこには憲法も社会福祉もない、荒廃した感覚と空気を感じる。

▼写真は見解の中でも触れている柏木ハルコさんのビッグコミックス掲載漫画『健康で文化的な最低限度の生活』。福祉事務所が在りのまま描かれて励まされる。

(I)

京都自治労連 第1889号(2017年2月5日発行)より

2017年1月28日

京都自治体労働組合総連合 執行委員長 池田 豊

京都自治労連は、神奈川県小田原市生活支援課職員のジャンパー問題について見解を発表しました。

神奈川県小田原市の生活支援課の職員が、「HOGO NAMENNA(保護なめんな)」などとプリントした揃いのジャンパーを作成し、生活保護家庭を訪問していたというニュースは、京都府内の自治体職場にも大きな問題を投げかけています。

私たち地方公務員は、憲法第15条で「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」、憲法第99条で「この憲法を尊重し、擁護する義務を負ふ」とされており、あらためて日本国憲法に照らして、今回の問題から、見落としてはならないことを指摘し、以下の見解を明らかにするものです。

■ジャンパーの作成・着用は、生活保護行政を歪め、市民を蔑視し、権利を抑圧する公務員にあるまじき行為です

市職員の市民、とりわけ社会的弱者に対する姿勢が問われています。本来、市職員は、憲法が保障する基本的人権を守る立場にあり、市民の要求や困難に寄り添い、市民に向き合わなければなりません。

生活保護の被保護者の中には、障害や高齢、ひとり親など様々な困難を抱えていることも少なくありません。今回明らかになったジャンパーには、胸にエンブレムとともに「HOGO NAMENNA(保護なめんな)」、背中に英文で「私たちは正義。私たちは小田原市のために働かなければならない。不正を見つけたら、『適正実施』のために追及し、罰する。もし、私たちをだまして不正受給しようとするなら、我々はあえて言う、彼らはクズだ」と記されていました。これらの言葉そのものが被保護者、市民の人権を否定するばかりか、この言葉のような立場で市民に接していたとすれば、そのことは憲法と社会保障の否定にほかなりません。

ジャンパーの作成・着用は、二重三重に生活保護行政にふさわしくないばかりか、被保護者・市民を蔑視した基本的人権を無視する市職員として、あるまじき行為と言わなければなりません。

■生活保護行政の最大の問題は、「不正受給」ではなく、受給すべき人が受給できていないことです

生活保護の「不正受給」は許されない問題であり、悪質なケースには厳正に対処することが必要です。しかし、意図的に「不正受給」問題をとりあげ批判することは、生活保護受給に対して、否定的な国民感情を増長させ、制度の利用抑制につながります。

生活保護は、生活保護法第1条で、「日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」としています。この目的の達成こそ求められているのです。しかし、現実には、生活保護制度を利用する権利のある人たちのうち、現に利用している人の率(捕捉率)は高めに見積もっても2割と言われています。8割の人が必要なのに利用できていないという状況にあります。一方で、保護費総額のなかで不正受給額が占める割合は、総務省の平成24年度の調査で、金額で0・4%、件数で2・5%程度となっています。過度の不正受給批判は、本来、生活保護を受けるべき人が受けずに、餓死、自死したりしている現実から目をそらすことにつながります。

安倍政権は、医療や介護、年金をはじめとして、社会保障費の抑制に躍起になっています。生活保護も、この間、母子加算、高齢加算、住宅扶助費をはじめとして保護費が削減されてきました。また、地方自治体も財政難などを理由に「生活保護費」の抑制のために、「水際作戦」などと呼称されるような「利用抑制」、「自立支援」と称しての「保護打ち切り」などをすすめようとしています。

あらためて、生活保護制度は、憲法第25条に保障された国民の権利であり、国や自治体は、憲法擁護、国民の生存権を守る立場から、生活保護制度が必要なすべての国民が利用できる制度として利用促進、活用を図るべきです。

■福祉職場の職員の「やりがい」は、どこにあるのでしょうか

生活保護に関わる業務を担う職員の仕事の誇りや「やりがい」は何でしょうか?

私たちの仲間は、「被保護者の生活確立や病気からの回復への支援、就業支援など、生活保護制度の役割を実感」し、また、「被保護者への支援、家族からの感謝などを通じて、自分たちの仕事の役割に誇りを感じたとき」に、「やりがい」を感じると話しています。

柏木ハルコさんの人気漫画『健康で文化的な最低限度の生活』(ビッグコミックス)や、全国公的扶助研究会が発行している『季刊公的扶助研究』にも、現場職員の同様の体験が数多く紹介されています。

職場の仲間と助け合い、「国民の健康で文化的な最低限度の生活」(憲法第25条)を保障するという生活保護制度の本来の役割発揮こそ、「やりがい」につながるのではないでしょうか。

■労働組合の役割発揮こそ求められます

自治労連は、「住民の繁栄なくして自治体労働者の幸せはない」とのスローガンのもと、全体の奉仕者としての自治体労働者の社会的役割を発揮していくことに、労働組合運動の役割があると運動を進めてきています。2014年3月には、「『人間らしく生きること』を保障できる職場づくりのための生活保護政策提言(案)」を発表し、生活保護職場を中心に学習と論議を進めてきました。

格差と貧困の拡大のもと、増え続ける申請者、増大しマニュアル化された業務、憲法と福祉の理念抜きの研修など、きびしい職場の現実があります。このような職場状況だからこそ、住民本位の仕事を進めていくうえでも、自治体労働者の生活と権利が守られ、安心して働き続けられる労働環境の実現が必要であり、そのためにも労働組合の役割発揮が求められています。同時に、自由に意見が言える職場環境、民主主義の環境を作っていくうえでも、労働組合の役割は重要です。

小田原市生活支援課職員のジャンパー問題から、生活保護の仕事だけではなく、市民生活を守る立場にある地方公務員として、あらためて、憲法を学び生かしていくことをめざし、職場からの検証と討論を呼びかけるものです。

京都自治労連 第1889号(2017年2月5日発行)より

1月29日、京都総評第83回臨時大会がラボール京都で開催され、「すべての労働者に大幅賃上げ、人間らしい働き方を」「守って生かせ、憲法を」「組織拡大で働く仲間に労働組合を」などのスローガンとともに春闘方針が提起されました。

討論では29の単産・地域労組が発言。京都自治労連からは、生活保護ジャンパー問題、官民共同の賃上げ運動、組織拡大の経験などが報告され、各産別・地域での豊かなたたかい、取り組みの経験をふまえ、17京都国民春闘方針が決定されました。

京都自治労連 第1889号(2017年2月5日発行)より

1月21日、綾部市中央公民館で、介護・医療制度を学ぶ学習集会が開催され、100人を超す参加がありました。主催は京都社会保障推進協議会と地域社保協。

集会では、佛教大学の岡崎祐司教授が「どうなる医療と介護」と題して、地域医療構想と地域包括ケアの取り組みと問題点について講演。「住民の命と健康を守るために、自治体首長がどのような立場にたち、京都府や政府に住民要求の実現を迫るかが決定的に重要」と首長への要求運動の強化を呼びかけました。

続いて、福知山市、綾部市、舞鶴市、府中丹東保健所の各担当者が、地域医療構想や地域包括ケアなどの取り組みを報告。会場からは自治体担当者への質問が活発に出され、「府や他都市の取り組みが聞けて良かった」「現場の声をしっかりと行政に伝えたい」など、たくさんの感想が寄せられました。2月4日には、丹後・宮津与謝でも開催されました。

京都自治労連 第1889号(2017年2月5日発行)より

舞鶴市職労は、1月20日に「結成70周年レセプション&2017新春のつどい」を開催しました。結成70周年にふさわしく、多くの組合員の参加で盛大にとり行われました。

レセプションでは、この70年間を写真で振り返ったり、青年部による地産地消をテーマにした地域の野菜などを景品としたビンゴ大会を行い、来賓でこられた先輩方から若い組合員まで、大いに盛り上がりました。

閉会の挨拶では杉本保副委員長が、「今後80年、90年へと盛り上げていこう」とあいさつし、みんなの決意を新たにすることができたレセプションになりました。

京都自治労連 第1889号(2017年2月5日発行)より