機関紙 - 組合活動カテゴリのエントリ

公共サービス拡充・公務員賃金削減反対

16春闘総決起中央行動

全単組から参加しよう

日時:3月9日(水)11時〜

会場:東京・日比谷野外音楽堂

京都自治労連 第1866号(2016年2月20日発行)より

2月10日、京都自治労連第191回中央委員会をラボール京都で開催し、16春闘方針を確立しました。

「総合的見直し」導入阻止・中止、官民較差に基づく賃上げ、差額支給など職場・組合員の声を集めてたたかった15確定闘争での前進、到達点について各単組からの発言・報告で深めるとともに、春の組織拡大での仲間増やしの取り組みとあわせて、16春闘で奮闘することを意思統一しました。

学習活動が要求運動の原動力に

会議の冒頭、池田委員長は、京都市長選挙での奮闘と支援に感謝を述べるとともに、宮津市職で10年以上続いた賃金カット廃止を勝ち取った15確定闘争の成果にふれ、「単組での財政分析活動が賃金カットをはね返した力の一つになり、学ぶこととたたかうことが結びついた運動になった。市町村合併から10年を迎える中、地域と共同した財政分析の取り組みが重要になる」と強調しました。

戦争法の施行が3月に迫る中で、「戦争法廃止に向けた2000万人署名を地域・職場からすすめたい」とし、「自治体労働者として、職場や地域、社会に目を向け、奮闘しよう」と呼びかけました。

組合員・職場の声を集めて要求前進

16春闘方針案について松下書記長は、上位級への到達や「総合的見直し」導入が余儀なくされた中でも削減率の圧縮、昇給・昇格ラインの改善など職場・組合員の声を集め、一定の補てん措置を行わせてきた15確定闘争での到達点と教訓を強調。

具体的な春闘課題の柱として、?「戦争法」廃止、憲法守る運動を職場・地域に広げ、憲法学習などをすすめ2000万人署名や「憲法自治体づくり」運動に取り組む、?「総合的見直し」導入での賃金水準回復に向け、単組での獲得目標を明確にすること、人事評価制度の一方的導入・処遇反映阻止など、組合員一人ひとりの声を集め、全組合員参加の16春闘にしようと提起しました。

要求前進をはかる大きな力である組織拡大について、新規採用職員をはじめ、あらゆる運動・要求を組合員拡大につなげ、一人でも多くの仲間を労働組合に迎えるために全力をあげることを呼びかけました。討論では8単組8人が発言、職場・地域から運動を広げた15確定闘争での前進や教訓、16春闘での要求前進への決意などが語られました。

みんなで学び、考え、行動する春闘へ力をあわせ奮闘しましょう。

国家による「監視社会」の危惧

中央委員会では京都税制研究所・永野義典さんを講師に「マイナンバー制度」の学習会を行いました。

永野さんは、「マイナンバー制度」について、「税・社会保障共通番号」として議論が始まったものが「マイナンバー」へと変遷してきた経過にふれながら、「カードは『個』の情報すべてが詰まったもので、国家による“監視社会”へとつながりかねない」と指摘。運転免許証が年間30万件紛失している実態と照らし、番号悪用、成りすまし、情報漏えいの危険性を強調しました。また、将来的に健康保険証との統合が狙われている点にもふれ、「マイナンバーカードが無ければ病院にも掛かれなくなる」とし、制度廃止・中止の運動をすすめることを呼びかけました。

京都自治労連 第1866号(2016年2月20日発行)より

2月16日、平和憲法を守り生かす京都共同センターが呼びかけた「2000万全国統一署名ダッシュ集会」が開催され、諸団体の代表など60人が参加しました。

集会では、2000万署名の呼びかけ団体である「総がかり実行委員会」の小田川義和さん(全労連議長)が講演。

小田川さんは、「夏の参院選は、これからも戦後を積み重ねるのか、70年で終わらせるのかが係っている。戦争法廃止を軸にした野党の『大共闘』をすすめるため、2000万署名を成功させなければならない」と力説し、京都での奮闘を呼びかけました。

集会では、各地の経験が次々報告され、2000万署名の成功へ決意を固めあいました。

京都自治労連 第1866号(2016年2月20日発行)より

宮津市職は、2月8日、15日と15確定闘争の継続課題について交渉を行い、これまで財政難を理由に実施されてきた賃金カットを今年4月から廃止するとの回答を引き出す大きな前進を勝ち取りました。

これまで「労使合意のない賃金カット」「財政難を理由に?一時的措置?であったものが、いつの間にか賃金カットありきでの予算編成」など困難の連続でした。しかし、これらをはね返した背景について、上田書記長は「一昨年に組合員有志で取り組んだ宮津市の『財政分析活動』が賃金カット廃止要求の裏付けになり、交渉での追及の力にもなりました」と振り返るように、学習運動を続けてきた組織力の底上げがありました。

今回のカット廃止は、「1級から4級まで」と組合員の範囲に限られ、管理職ではカット率が圧縮されたものの継続となりました。宮津市職では、「基本的に賃金カットはなくしたい」との当局の基本スタンスをふまえ、管理職も含めて全面廃止することを引き続いて求めていくとしています。

藤原節夫委員長は、「長年続いた賃金カットとのたたかいでは、各単組から支援をいただき感謝しています。しかし、給料表の変更とそれに伴う昇給改善、人員・異常超勤問題の解決、人事評価制度など積み残した課題も多く、さらにたたかいをすすめたい」と決意を語っています。

京都自治労連 第1866号(2016年2月20日発行)より

私たちは福島と仲間たちを忘れない、見捨てさせない

福島第一原発事故から5年、福島は6回目の春を迎えようとしています。

今、安倍政権と電力関係者がしようとしているのは、福島の現実を映像からも活字からも消し去ること、原発事故の取り返しのつかない現実を覆い隠すこと、そして原発事故そのものを、私たちの記憶から早く消し去ること。

福島をみつめること、記録すること、記憶することが私たちの使命です。5年目を経ようとしている福島を取材しました。

増え続ける震災関連死2000人を超える

Q1 5回目の冬を越した福島の被災者はどうしているの?

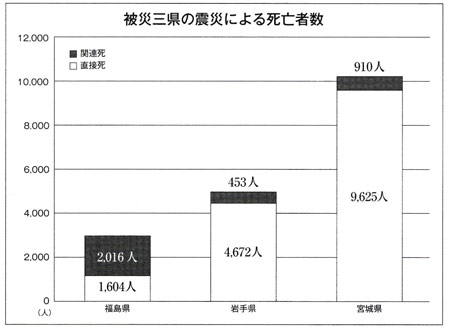

A1 震災直後に地震や津波によって直接亡くなった人は1604人で、大規模な津波被害にあった岩手県や宮城県に比べれば少ないです。しかし、震災後に長引く避難生活などで亡くなった震災関連死と認定された人の数は、昨年末までに2016人になり、原発事故を受けた福島が岩手県の5倍、宮城県の2倍以上の震災関連死となっています。

生活再建は急務悲劇が5年たった今も

Q2 被災県では「自ら命を絶った人も多い」と聞くけど…

A2 震災や原発事故から必死の思いで逃れ、命が救われたにもかかわらず、自ら命を絶つという悲劇が5年たった今でも福島では続いています。岩手県、宮城県では震災関連の自殺者が昨年は1人でしたが、福島ではなんと19人にのぼります。明らかに長引く避難生活の中で生活再建、家族の絆回復、雇用確保、営業再開、放射汚染の恐怖、健康に対する不安等々が原因と言えます。このままでは時間の経過と共に一層、自殺のリスクが高まる恐れがあり、生活再建は急務と言えます。

強制帰還させられても生活再建できない

Q3 安倍内閣は除染をすれば安全だから、避難解除をしようとしているけど、除染の実態は?

A3 農地の除染は、放射能汚染された表土を最低5?、放射線量の高い地域では10?、放射能がたまっている谷などでは15?の厚さで剥ぎ取り、そこに山砂を敷き詰めます。汚染された土を痩せた土に置き換えるだけで、とても作物はできません。

しかも、宅地から20mの範囲しか森林として除染しないので、里山は全く除染の対象外。こんなところに安全に住めるわけはなく、強制的に帰還させられても農業も再開できる可能性はないのが現状です。

オリンピックのために安全な福島を演出

Q4 被災者の生活補償、支援と生活再建が最優先のはずが、なぜ政府は避難解除と住民を強制的に汚染地域に帰還さすことを優先するの?

A4 安倍内閣と電力会社、財界は昨年6月に「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」を決定し、2020年のオリンピックには福島の原子力災害の実態を、世界からも国内からも覆い隠し、同時に原発輸出を一気に促進することを目指しています。

だから、2019年までには避難解除して「不安のない安全な福島」を演出するために、強制帰還させようとしています。

数値の引き上げ補償打ち切り

Q5 放射能汚染が深刻な地域に、どうやって強制的に住民を帰すの?

A5 信じられないひどい方法をとっています。

一つには、安全の基準数値を引き上げてしまうこと。今までは危険な汚染地域で生活ができないと言ってきた場所を、安全基準数値が引き上げられたので、今度は安全ですという無茶苦茶なことがまかり通ろうとしています。具体的には、私たちが住んでいる京都では年間被ばく線量が1mSv(ミリシーベルト)以下が基準だけれど、福島は線量が下がる見込みがないので福島の避難地域は20mSvまで大丈夫にして、今までの避難指示を2017年3月までに解除して故郷に帰るようにするというものです。そのための本音が丸川環境大臣の1mSv発言です。

二つ目には、被災者への精神的損害賠償(月額10万円)を2018年に一律廃止、商工業者の営業損益の支払いも2017年2月までの分を一括払いしてその後は保障なし。そして避難指示区域以外からの避難者についての住宅の無償提供を2017年3月で廃止。補償を打ち切って、被災者を経済的に追い込んで否応なく汚染地域に強制的に帰らすという、本当に許されないことが行われようとしています。

除染による目標値である年間被ばく量を1mSvとしている点について、「『反放射能派』と言うと変ですが、どれだけ下げても心配だと言う人は世の中にいる。そういう人たちが騒いだ中で、何の科学的根拠もなく、時の環境大臣が決めた」

国は国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告に基づき、一般の人の通常時の被ばく量を年間1mSv以下とした。これを1時間相当に換算すると毎時0.23μSvになる。

国が責任を持つ除染基準も1mSv以下に定めた。

放射線マークのある放射線管理区域では、外部放射線による実効線量が3ヶ月で1.3mSvまでとされ、年間に換算すると5.2mSvとなり、そこでは飲食の禁止、18歳未満作業禁止とされています。

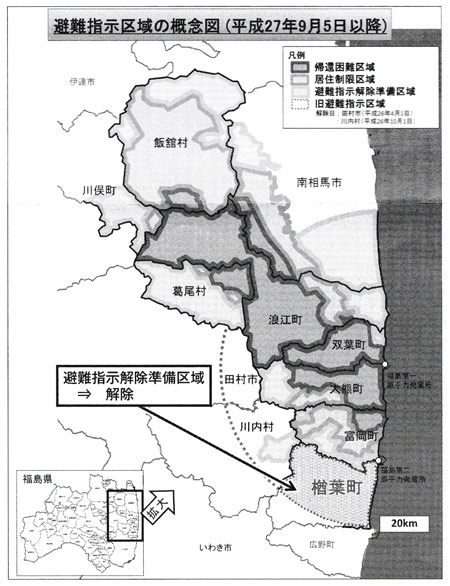

●帰還困難区域

年間積算線量が50mSvを超える地域。特別の許可がなければ入れない立入禁止。

●居住制限区域

年間積算線量が20〜50mSvの地域。住むことは出来ない、宿泊は許可が必要。

●避難指示解除準備区域

年間積算線量が20mSv以下となることが確実と確認された地域。

京都自治労連 第1866号(2016年2月20日発行)より

府民の大きな不安・反対の声が上がる中、関西電力高浜原発3号機が再稼働され、4号機の再稼働も狙われています。3月12日、「原発反対の声をあげよう」と、府内2カ所で集会が開催されます。

そのひとつ、宮津市・宮津会館で開催される「さよなら原発北部集会」の成功に向けて奔走する実行委員会事務局長の小濃孝之さんを訪ねました。

「午前中も与謝野町、伊根町を回っていました」と小濃さん。できたばかりのポスターを貼ってもらうよう労働組合や地域の団体を訪問しているとのこと。宮津市・与謝野町にはすでに20本以上の立て看板を設置しました。新聞への折込チラシも予定しています。小濃さんは「できるだけ多くの人に開催を知ってもらいたい。そして参加してもらいたいですね」と精力的にとりくんでいます。

不安さらに広がった説明会

宮津市在住の小濃さんは1月に行われた避難計画の説明会に出席。「この避難計画では何かあったら大変だ」と不安をさらに大きくしたと言います。「例えば、原発事故発生時は『避難中継地点に集まれ』といいますが、中継地点は野田川になっており、宮津市内からは遠く、渋滞は必至です。また、事故発生時から早々に飲まないと効果がないという安定ヨウ素剤も備蓄するというだけで住民配付方法はあいまいのまま。問題点や不安点を出したらきりがない」と怒りをあらわにします。説明に回っている市役所職員にも「住民の様々な意見や要望に応えられず大変そうだった」と労います。

市役所職員こそ学んでほしい

小濃さんは昨年まで宮津市役所職員で、宮津市職員組合の委員長を歴任。「私も職員でしたから…」「高浜原発は日本ではじめてのプルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料を使った初めてのプルサーマル発電を行っている。MOX燃料は稼働が不安定との意見もある。原発稼働自体が危険だと思っています。東日本大震災でも明らかになったが、『万が一』が起これば、住民を自らの命をかけて守るのが市役所職員。そのためにも集会に参加して、専門家の意見や住民の声を聞いて学んでほしいです」と話してくれました。

さよなら原発北部集会

と き 3月12日(土)

13時30分〜(13時開場)

ところ 宮津会館大ホール

バイバイ原発3・12きょうと

と き 3月13日(土)

13時30分〜(13時開場、雨天決行)

ところ 円山公園・円山野外音楽堂

昨年に引き続き、南部(京都市内)でも、原発集会が開催されます。宇宙飛行士でジャーナリスト、福島からの避難者でもある秋山豊寛さんも講演されます。ぜひ、ご参加ください。

京都自治労連 第1866号(2016年2月20日発行)より

一方的制度化は大問題 労使交渉での合意が大前提

16春闘真っただ中、各単組で様々な学習会が旺盛に行われています。2月17日には、京丹波町職が松下書記長を講師に「『人事評価制度』と『等級別基準職務表条例化』に係る対応の基本」と題した学習会を開催し、20人が参加しました。

しっかり学び要求等に反映

今回の学習会は、2014年4月に「改正」地公法が強行成立し、今年の4月1日から「人事評価制度」の義務化と「等級別基準職務表」の条例化と公表も義務付けられており、しっかり学んで要求闘争に反映させようと開催しました。

講師の松下書記長は、総務省の資料も引用しながら「今回の評価制度は、労働組合の関与なしに当局が一方的に制度化する動きもありうることから、それを許さないたたかいを強めることが重要。評価結果を、給与・任用・分限に活用することを目的としている以上、労使交渉事項であり、一方的に実施させないことが重要」と強調し、人事評価制度の狙いや問題点、たたかい方のポイント等を分かりやすく講演しました。

質問も出され活発な学習会に

参加者からは、「他の市町村の状況は」「評価に納得できない場合は」等の質問も出されるなど、活発な学習会となりました。

京丹波町職では、15確定の課題とともに評価制度問題での要求前進をめざしています。

京都自治労連 第1866号(2016年2月20日発行)より

2月12、13日、石川県加賀市で第23回共済学校が開催され、全国から340人が参加し、自治労連共済について学び討論しました。京都自治労連からも8単組17人が参加しました。

初日の特別報告では執行部が議論を重ね組合員に声掛けを粘り強く行い90%以上の加入を果たした秋田・大仙市職労の報告をはじめ、単組執行部を筆頭に熱意と工夫で加入者拡大をはたした単組・地方組織の報告がありました。

翌日は、課題ごとに分科会が開催され、京都自治労連からの参加者も積極的に討論に参加、自治労連共済のメリットや拡大のヒントを持ち帰りました。

京都自治労連 第1866号(2016年2月20日発行)より

3月19日、「戦争法廃止、自衛隊海外派兵反対3・19ヒューマンチェーン・大久保」が行われます。呼びかけ団体の一つである宇治城陽久御山地区労事務局長の北村弘司さん(宇治市職労副委員長)にお話を伺いました。

大久保基地包囲しアピール

安倍政権が、日本を戦争できる国に変えてしまおうとしているなか、大久保自衛隊からも内戦状態の南スーダンに隊員がPKOで派遣される可能性があります。派遣される自衛隊員には誰も殺してほしくないし、誰一人として死なずにいてほしいと思います。

今回計画しているヒューマンチェーン・大久保は、労働組合や市民団体などで実行委員会をつくり、1500人以上の参加者のヒューマンチェーンで大久保自衛隊駐屯地を取り囲み、「戦争法廃止」「南スーダン派兵反対」を訴え、宇治から「戦争法廃止」を大きくアピールすることを計画しています。

大久保からの自衛隊派遣は現実的に進行

戦争法が施行されるのが3月。現地へは、現在でも近畿、中国・四国の部隊など陸上自衛隊中部方面隊を中心に第9派遣部隊350人が派遣されています。

これまでのPKO部隊であれば、道路や橋を建設し、戦闘になれば、「対応する法律がない」と撤退しましたが、3月以降は、現地で要請があれば「駆けつけ警護」の任務を遂行することが出来ます。7月には参議院選挙があります。安倍政権は、選挙前に自衛隊員の犠牲者が出れば選挙に影響が出るので、武器を使用するのは選挙後になるのではと言われていますが、予断はできません。次の第10派遣部隊が10月以降派遣されるとの情報もあり、ここに大久保の部隊が参加する可能性があります。すでに射撃訓練も行っています。

南スーダンは、内戦状態で情勢は緊迫しています。

全分会学習運動を展開

全体では、1500人の目標を掲げています。宇治市職労は、100人以上の参加目標を立て、3月5日までを65全分会での春闘学習を展開します。戦争法廃止2000万署名と3・19への参加を組織します。

多くの自治労連のみなさんの参加を呼び掛けます。

ヒューマンチェーン・大久保 3月19日(土)

●集合 14:00〜 近鉄大久保駅西側

●デモ 14:30出発

●ヒューマンチェーン 15:30〜

大久保自衛隊駐屯地付近

京都自治労連 第1866号(2016年2月20日発行)より

16春闘自治体キャラバン

基本日程 2月23日(火)〜25日(木)

府内各自治体へ春闘要求申し入れと懇談

・ストライキ批准投票を成功させよう

・毎月9日は「9の日宣伝」の日!―戦争法廃止署名・宣伝行動を

京都自治労連 第1865号(2016年2月5日発行)より