機関紙 - 組合活動カテゴリのエントリ

日本の賃金は約30年間ほとんど上がっておらず先進国の中でも最低水準、国内消費は冷え込み、景気低迷の一因となっています。そこに追い打ちをかけるような40年ぶりの物価高騰。働く者の賃金が上がれば、消費が促進され、地域経済が活性化します。

岸田首相は、「物価上昇を超える賃上げ」に言及しますが具体策は何もなく、財界にお願いするのみに終始しているのが現状です。賃上げというのなら、大企業がため込んでいる内部留保500兆円の一部を賃上げに回す手立て、最低賃金を時給1500円以上実現するために日本の労働者の7割が働いている中小企業への支援、高卒初任給が最賃以下の公務労働者の賃上げなどを直ちに行うべきです。

公務がワーキングプア作り出す

日本の低賃金政策の一翼を担わされてきたのが自治体です。政府や財界がすすめる人件費のコストダウンが押し付けられ、30年間で50万人の正規職員が削減され、不安定雇用・低賃金の非正規職員に置き換えられました。また、公務職場そのものを民間委託や指定管理制度に置き替えてきました。

これらの結果、住民サービスが低下するとともに、「公務の非正規労働者の賃金水準は最賃ギリギリで、地域の賃金水準を押し下げている」「公務職場がワーキングプアを作り出している」などと厳しい批判が広がっています。

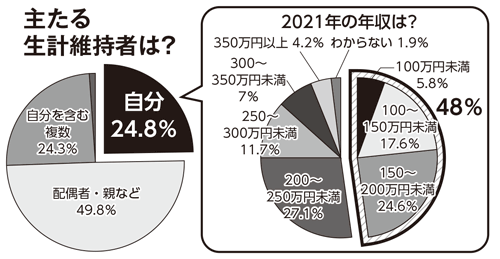

自治労連が取り組んだ「3Tアクションほこイカアンケート」では、会計年度任用職員の8割が女性、自分で生計を立てている人でも年収200万円未満が半数近くになっています。これでは生活はできません。

自治労連の運動もあり、テレビや新聞でたびたび取り上げられ、公務職場の実態が注目されています。その成果の一つとして、会計年度任用職員に支給されていなかった勤勉手当を支給できるよう地方公務員法が改正されることになりました。

労働者の大幅賃上げ、自治体職場のすべての職員の処遇改善をすすめる地方政治と地方議会にするために、職場・地域から大幅賃上げの取り組みを大きく広げましょう。

京都自治労連 第1996号(2023年3月5日発行)より

2月19日、岸田政権の「安保3文書」と大軍拡・大増税の撤回を求める緊急集会が、円山音楽堂で開催され、700人を超える市民が参加しました。集会後には、京都市役所まで繁華街をデモ行進。「大軍拡・大増税は許さない」「国民の税金は、医療・福祉に回せ」などとアピールしました。

集会では、主催者を代表して憲法9条京都の会事務局長の奥野恒久龍谷大学教授が「安保3文書」の問題点を指摘し、「この集会が世論を変えるスタートの集会となるよう奮闘しよう」と呼びかけました。

続いて、大学教授、京都弁護士会会長、宗教家、業者団体代表がスピーチ。各政党からのメッセージが紹介されました。

行動提起を行った京都憲法共同センター代表委員の梶川憲さん(京都総評議長)は、「アメリカの世界戦略のために京都を捨て石にすることは許さない。大軍拡・大増税の撤回を求める緊急署名を大きく広げ、戦争する国づくりを阻止しよう」と呼びかけました。

またこの日は、JR東舞鶴駅前で労働組合や民主団体が呼びかけた「舞鶴を出撃基地・戦場にさせない」市民集会が開催されました。

京都自治労連 第1996号(2023年3月5日発行)より

2月25日、京都自治労連2023組織集会をラボール京都で開催しました。今回は初めての試みとして、コミュニティ・オーガナイジングの手法を活用し、一人ひとりが主体的に参加してもらえるようワークショップ形式で実施しました。

基調報告では、2022年の春・秋期間での到達と経験をふまえ、「23春の組織拡大集中期間」を3月から6月に設定すること、そのなかで新規採用職員を含む未加入者との「対話」が組合加入へのポイントになることを提起しました。共済報告では、掛金サポートの活用など自治労連共済の魅力を組織の強化拡大につなげようと呼びかけました。

3つの分科会(組合員拡大、組織強化、非正規課題)では、それぞれ少人数に分かれてのグループワークを行い、参加者自身が思いや悩みを出し合える場になりました。

新しい仲間がふえると職場も組合も元気になる――この春、組合員の力を一つに、取り組みを進めましょう。

特別報告

「なぜ、みなさんは、労働組合運動に参加しているのですか?」との問いかけから、自身の活動の原点、コミュニティ・オーガナイジングとの出会い、学びと実践を繰り返すなかで「組合員に主体的に参加してもらうことがカギ」と強調した京都府職労連・たか橋幸信副委員長

寄せられた感想を紹介します

- タイムラインを通して時系列を見える化することで「何をするか」「何が必要か」が見えた。

- ワークショップが新鮮だった。みんなが意見を言える場となった。

- 特別報告が良かった。ワークショップは、話して聞ける場所で、他の単組の話は共通点や共感できるものがあって勉強になった。

- 参加者が主体的に率直に意見を出し合える場になったのは本当に良かった。

- 単組でもみんなが発言できる形での会議をしてみたいと思った。

- 組合員拡大を行うことは、組織強化につながり、組合員全体で享受できるので今回学んだことを生かし、組合の取り組みを前進させ、より充実した議論を進めて生かしていきたい。

京都自治労連 第1996号(2023年3月5日発行)より

「親が公務員なので、いろいろ話を聞いていました」と話すのはAさん。就活では迷うことなく公務員を志望し、地元である精華町に就職しました。「コロナで学生生活が振り回されました」と振り返るBさん。自分のやりたいことが見つからず就活のスタートに出遅れましたが精華町に採用されたと話します。ふたりともはたらくなら地域や住民に役に立つ仕事がいいと公務の道を選びました。

働き始めてから1年。国保医療課に所属のAさんは高齢者医療の担当です。「昨年は制度改定があったので説明が大変でした」と住民の負担が増える制度の変更を説明するのに苦労しました。「住民の悩みや不安を解消できるように、税も含めた制度全体をもっと勉強したい」と前向きです。

総合窓口課に配属されたBさんは、最初は役場が担う住民サービスの多さに驚いたと言います。「わからなくて落ち込んだ時期もありましたが、最近全体が見えるようになって楽しくなってきました」というとおり、幅広い行政知識が求められる課で責任とやりがいを見つけたようです。

二人からは、「専門知識をもっと深めていきたい」「つぎの担当者にもスムーズにつなげる業務の構築をしたい」など次年度、そして将来を見据えたことばに頼もしさを感じました。

京都自治労連 第1996号(2023年3月5日発行)より

京都自治労連2023組織集会

日時:2月25日(土)13:00〜16:30

会場:ラボール京都ホール及びWEB

全ての単組から参加を

京都自治労連 第1995号(2023年2月5日発行)より

23国民春闘がはじまりました。長引く新型コロナ感染拡大、物価高騰で国民の暮らしが脅かされています。ところが岸田政権は、国民のいのちと暮らしを守る抜本的な対策強化を行うのではなく、大軍拡と大増税でアメリカと一緒に戦争する国づくりに躍起です。この様な情勢のもとで取り組む2023年国民春闘は、労働組合の出番です。大幅賃上げと、住民の暮らしを守り、働きがいある職場づくりのために「公共を取りもどす」春闘を職場・地域から大きく広げましょう。

月額3万円以上の大幅賃上げ実現を

物価高騰が止まりません。京都府が1月20日に発表した22年12月の京都市消費者物価指数は、前年同月比3・7%の上昇。実質賃金(全国)は8ヶ月連続でマイナスです。

日本の賃金は、財界による賃金抑制政策と非正規労働者の拡大で、四半世紀にわたって下がり続けており、日本は「賃金が下がる国」「経済成長しない国」になっています。これでは、消費は冷え込み、地域経済が良くなるはずはありません。

その一方で、大企業の内部留保はコロナ禍でも増えつづけ500兆円を超えています。この内部留保を使い、中小企業の経営を守りながら賃上げの環境をつくる政策の実施を求めて声を上げることが重要です。

23春闘では、全国一律最低賃金1500円の実現、月額3万円・時間額190円以上の賃上げを掲げてたたかいます。また、公契約による公正な賃金確立、公務員やケア労働者の賃上げなど、社会的な賃金闘争をすすめましょう。

医療・公衆衛生の拡充 暮らし守る共同を

新型コロナの第8波は、死者数も「緊急搬送困難事案」も過去最悪の状態が続き、高齢者施設でのクラスターが多発し、医療にかかれず亡くなる方が急増しています。しかし岸田政権は、コロナ危機のもとで明らかとなった、脆弱な医療、公衆衛生体制を強化するのではなく、急性期病床削減などをすすめようとしています。

1月28日には、新型コロナの感染症法上の位置づけの「2類」から「5類」への変更(5月8日以降)を決定しました。医療現場の大混乱と患者自己負担の増加で、犠牲者が拡大する危険が指摘され反対の声が広がっています。「医療の公的責任放棄は許さない」の声を大きく広げましょう。

また、消費税減税や10月からのインボイス制度の導入中止、教育費軽減などの要求運動を広げましょう。

大軍拡・大増税STOP!

岸田政権がすすめる軍事最優先の政治は、平和と暮らしを破壊します。敵基地攻撃能力の保有や、5年間で総額43兆円にもなる大軍拡は、日本を「戦争する国」に変える暴挙です。新しく提起された「大軍拡・大増税を許さない緊急署名」を職場・地域から大きく広げ、広範な住民と力を合わせ、暮らしと平和を守りましょう。

労働組合の仲間を増やそう

春闘学習会、職場アンケート、要求書作成、団体交渉などの春闘課題を、全組合員の参加で成功させるとともに、要求を前進させる確かな力である、労働組合の仲間を増やす取り組みを、組合員みんなの参加で大きく成功させましょう。

京都自治労連 第1995号(2023年2月5日発行)より

福知山市職では、22年の確定交渉において、経験加算制度の導入をはじめ会計年度任用職員の処遇改善をかちとり、組合員拡大の取り組みを進めています。

昨年12月16日には、会計年度任用職員の組合員を含む8人で、市役所門前でのビラ配布。1月には、放課後児童クラブを中心にニュースとアンケート、署名を持って、職場訪問に取り組んでいます。1月31日には4ヶ所の放課後児童クラブと児童館、公民館、図書館を各1ヶ所回りました。

子どもたちが来る前の訪問では、対話もはずみ、福知山での処遇改善の内容と合わせ、「自治労連の運動が総務省を動かし、勤勉手当が支給可能になる法改正が予定されています。福知山市で実現させるためにも、組合の力が必要、アンケートや署名に協力を。そして、ぜひ組合に加入を」と訴えて回りました。

コロナ禍での仕事の大変さや日頃からの仕事の大変さと困りごとなどを聞かせていただきました。

京都自治労連 第1995号(2023年2月5日発行)より

先日、京都府の2023年度当初予算案が発表された。

2日から府議会で議論されるが、2つの点に注目した。1つは、子どもの医療費助成でこれまで3歳未満だった通院の窓口での月200円負担を9月から小学校卒業まで拡充するもの。もう1つは、市町村の学校給食の支援にも活用できる「子どもの教育のための総合交付金」の新設である。府の予算案が発表される直前に京都市が全員制の中学校給食実施に向けた調査費を計上すると発表したのは、おそらく府の予算案がバックにあったのだろう。

昨年末に北陸新幹線延伸工事の着工が予定していた24年度当初からずれ込むとの報道がされたが、先の子育て支援も含め、府民的な運動を背景に、昨年4月の知事選挙でも梶川陣営が公約に掲げその実現などを求めたものばかりである。

選挙は勝ち負けが大事だが、府民的運動とともに争点化することで要求が前進するという点で、勝ち負けにとどまらない意義があることを改めて痛感させられた。(F)

京都自治労連 第1995号(2023年2月5日発行)より

福知山市は、平成の大合併で2006年に、旧福知山市と市中心から南部にある三和町、西部にある夜久野町、東部にある大江町の1市3町が合併し今に至ります。三和、大江、夜久野の3支庁は福知山市の支所として位置づけられています。今回は支所の機能や運営、そして課題などについて、夜久野支所総務防災係のAさんにお話をお聞きしました。

地域の公共サービスはみな集まっている

夜久野支所には、窓口相談係と地域振興係、そしてAさんの所属する総務防災係と、西部保健福祉センター、地域包括支援センター、図書館夜久野分館、夜久野地域公民館など、様々な住民サービスの機能があります。また、敷地内には、保育園・子育て支援センターも併設しています。施設の管理と運営がAさんの仕事。「住民生活に直接必要な市役所機能はそろっています。総務ですから何でもやらないといけません」といいます。取材時には、空調の点検作業や地域のイベントの打ち合わせで、次々と住民や業者がAさんを訪ねて来られ、忙しくしていました。

住民への様々な分野の情報が支所に集まっており、庁舎の通路沿いや壁面には、各種たくさんのイベント情報や市政情報、地域のニュースなどのチラシやパンフレットがぎっしりと並びます。「すごい量ですよね。でも本庁まで車で30分はかかりますから、地域の皆さんは近くの支所に情報を求めてこられます。それに応えなければいけない」とAさんは話します。

様々な住民の声に対応仕事にやりがい

Aさんの仕事は、施設の管理・運営業務だけではありません。住民票や様々な書類発行を扱う住民窓口と農業や地域産業支援を行っている地域振興以外の案件はすべて総務に回ってきます。住民からの様々な要請や地域課題すべてを総務で受けます。本庁で道路河川課など専門部署を歴任し、今年度から支所に異動してきたAさんは「様々な行政サービスの制度、仕組みなどを知っていないと上手に振り分けられませんね」と業務の難しさを話します。本庁の専門課につなげるものは迅速につなぎますが、相談内容によっては難しいこともあるといいます。「支所で対応できることは限られています。相談を受けていて十分な対応が取れず歯がゆい気持ちになったこともあります」と振り返ります。それでも「住民はやはり一番近いところになんでも相談に来られます」「『元気にやっているか』と声をかけに来てくれる地元の方もいてくれて、本庁、支所と分かれていますが住民にとっては一番身近な『役所』なんですね」と頼りにされていることがうれしそうです。

深刻な高齢化・過疎化が課題

支所だからこそ人の配置を

「この地域のことはよく知っています」というAさんは、地元夜久野町の出身で夜久野町役場に就職しました。先日も地域の自治会長さんから、住民が減って自治会や公民館の維持が大変だと相談を受けました。「高齢化と過疎化は深刻です。休耕地や空き家などの広がりは、地域産業にも大きな影響を受けます」と肩を落とします。

また、高齢化がすすみ、ケアを受けなければならない人が増えており、保健福祉センター・包括支援センターの役割はますます重要になっているものの、対応する職員が足りない状況にあると課題を話します。

Aさんは、「私個人の意見ですが」との前置きのあと「役場のダウンサイジングが言われていますが、支所だからこそ人員が必要ではないかと感じます。保育や医療・学校など人に関わる仕事は今の倍の人員を充てるべきだと思います」と支所や公的部門の重要性を実感しました。

京都自治労連 第1995号(2023年2月5日発行)より

昨秋に行った京都自治労連の自治体キャラバンで、少なくない自治体当局から「保育士への応募がない」「何度も募集を行っているが応募がない」と深刻な実態が語られました。全国で相次ぐ保育現場の事故に、「保育士不足」の問題が指摘されています。

悪循環の現場

各自治体では、国基準である保育士配置基準を満たすために非正規(会計年度任用職員)の保育士を採用して対応しているのが実情です。半数以上の保育士が非正規職員で構成されている自治体もあります。

配置基準を満たすために、穴が開いた時間帯に非正規の短時間勤務の保育士を当てはめる等、勤務表を組むのも大変な事態で、「パッチワーク」のような勤務表になっています。

また、非正規の保育士が大量に配置されると、担任や時間外勤務、事務仕事などで正規職員への仕事が集中し、「これではとても体がもたない」と退職に追い込まれる保育士も少なくはありません。

74年前の配置基準

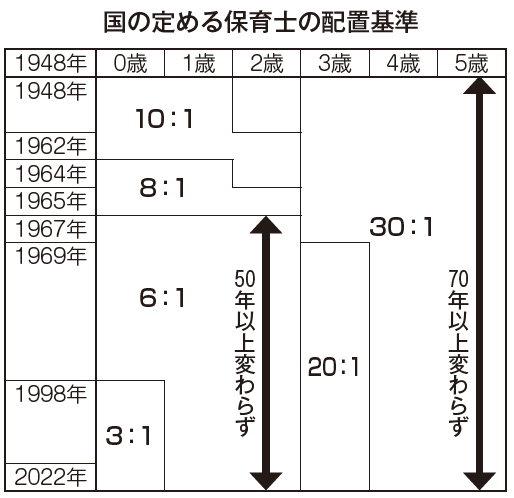

厳しい保育現場と保育士不足を生み出す根本の問題は、保育士の配置基準が実態に合っていないからです。例えば5歳児の場合、保育士1人に対して園児30人という配置基準は、戦後74年間まったく見直されていません。

今自治体に求められているのは、国に対して保育士の配置基準の抜本的見直し、処遇改善を求めるとともに、自治体独自で出来る施策を行うことです。

地方選争点に

保育士の配置基準の抜本的見直しをすすめ、処遇改善など、よりよい保育の実現が統一地方選挙の争点になるよう要求運動を広げましょう。

京都自治労連 第1995号(2023年2月5日発行)より