機関紙 - 組合活動カテゴリのエントリ

初任給:高卒4,200円、大卒3,200円引上げ

再任用職員の一時金0.075月

会計年度任用職員:総体として勤務条件向上に向けた対応を検討

10月19日、府人事委員会は、3年ぶりに月例給・一時金引上げの「職員の給与等に関する報告及び勧告」を行いました。

その内容は、生活改善にはほど遠いものですが、初任給引上げは高卒4200円、大卒3200円と国の勧告をそれぞれ200円上回り、再任用職員の一時金の引上げは、0.075月と国を0.025月上回るもの。また、会計年度任用職員の処遇については「総体として勤務条件向上に向けた対応を検討」を求めました。各自治体の確定闘争の中で府人事委員会勧告を活かした取り組みが重要となっています。

2022京都府人事委員会

「勧告・報告」のポイント

給与改定の内容及び実施時期【勧告】

- 月例給

- 国の給与制度との均衡を図るため人事院勧告を踏まえ、府の公民較差(1,122円・0.30%)に基づいて引上げ(給料表1,043円、はね返り分77円)※30歳台半ばまでの職員が在職する級・号給について引上げ

- 実施時期:令和4年4月1日(遡及適用)

- 期末手当・勤勉手当(ボーナス)

- 民間の支給割合に見合うよう0.10月引上げ

(年間支給月数4.30月→4.40月) - 民間の状況を踏まえ、勤務実績に応じた給与を推進するため引上げ分を勤勉手当に配分

- 再任用職員の支給月数を0.075月分引上げ

(年間支給月数2.25月→2.325月)

(支給月数の単位を0.05月単位から、0.025月単位に見直し) - 実施時期:令和4年6月1日(遡及適用)

- 民間の支給割合に見合うよう0.10月引上げ

給与制度に係る諸課題【報告】

- 定年の引上げ等により、多様な任用形態の高齢層職員が同じ職場で働く状況の中で、それぞれの職員がモチベーションを持って職務に従事するため、給与制度を初めとする勤務条件を整備

職員の人事制度及び勤務環境【報告】

- 会計年度任用職員の勤務条件・令和2年度の会計年度任用職員制度導入後、初めての一般職員の給与の増額改定勧告となることを踏まえ、総体としての勤務条件向上に向けた対応を検討

- 職員の勤務環境

ア総実労働時間の短縮

- 時間外勤務命令の上限規制など勤務時間に係る労働法制の遵守と、客観的な記録を基礎とした適切な勤務時間管理及び適時・適切な手当支給を実施

- 業務内容や業務量など、各職場の実態に応じた職員配置を行うために必要な人員を確保

【以下略】

- 人材の確保・定着 略

- 公務員倫理の徹底 略

- 健康管理の推進 略

京都自治労連 第1992号(2022年11月5日発行)より

先月24日、山際経済再生担当大臣が辞任した。旧統一協会との癒着問題で不誠実な対応を続け批判が高まっていた中での事実上の「更迭」であり、岸田首相の任命責任も問われている。

直近では旧統一協会関連団体が自民党議員に「推薦確認書」を提示したことを5人の議員が認めるなど、旧統一協会側と自民党の選挙を通じた癒着ぶりも明らかになってきている。選挙で応援してもらう見返りに、旧統一協会側に便宜を図り本来出来ないはずの名称変更が実現できたのではないかなど、政治が歪められた疑惑が次々と浮上してきた。

しかし、この問題、国政レベルだけの話ではないようで、例えば京都市でも街路樹サポーター制度に旧統一協会が登録されていることが議会で取り上げられた。自治体や地方議員への旧統一協会の浸透も相当程度あることが言われている中で、地方政治の歪みは起こっていないのか、歪みがあればすべて正すべきと思うが、みなさんはどの様に受け止められているだろうか。(F)

京都自治労連 第1992号(2022年11月5日発行)より

障害者総合支援法(通称)が施行され10年が経とうとしています。各自治体では、この法律をもとに、専門部課を設けて様々な障がいを持つ方々への支援を行っています。今回は、舞鶴市でケースワーカーとして活躍されているAさんに、障害者福祉の仕事についてお話を伺いました。

関連機関と連携して支援

Aさんは、舞鶴市の福祉部障害福祉・国民年金課所属のケースワーカーとして、舞鶴市で障がいを抱えながら暮らす方々の支援を行っています。

普段の仕事を聞くと、福祉サービスに関する相談や申請受付、支給決定に関する事務の他、利用者の自宅への訪問や福祉事業者等の関係機関とのケース会議、関係者と連携した対応なども多く多忙な毎日です。「利用者の障がいの程度は様々です。どんなサービスを受けることができるのか、相談者の生活状態や環境に合わせた支援の方法を一緒に考えていくことが大切だと考えています」と、この仕事で大切に思うことを話します。また、窓口業務として、係員全員で障害者手帳の申請や交付、補装具や自立支援医療等の多岐にわたる受付手続きもします。サービスは多岐にわたるため、障害者福祉に限らず、福祉窓口は他課の制度の熟知も必要です。「サービスの利用者は高齢化していますから、高齢者福祉の制度も知っておかないといけませんし、18歳以下の方々は他の課で対応していますが、児童福祉などの制度も知っておかないといけない。勉強することいっぱいです」と、他の部課との連携や情報収集に力をいれています。

舞鶴市で福祉に関わっていきたい

舞鶴市出身のAさんは「地元舞鶴市で市民に役立つ仕事がしたい」と舞鶴市役所に就職し、一年目から障害者福祉の部署に配属され、この業務に携わってきました。「その後、税務課や西支所に異動しましたが、3年前に戻ってきました。役所人生の半分以上は障害者福祉ですね」と笑います。

2003年の支援費制度の導入、2005年に障害者自立支援法(通称)が施行されました。当時は今とは違う業務をしていたそうですが、「障がい者への支援の在り方が大きく変わった時期」と話すとおり、手続きや事務処理の変更はもちろん、行政と障がい者との接点が変わったと言います。「措置から契約へ」と言われ、これまでは行政がサービスの利用先や内容などを決めていたのが、障がいのある方の自己決定でサービスが利用ができるように変わりました。

「これまでの経験から『こうした方がいい』と提案することもありますが、本人や家族の同意が得られない場合もあります」とAさん。家族の状況や気持ちの面等で、障害者福祉サービスの利用に消極的な方々もおられると心配します。「国の制度を利用している以上、制度の基準内でできることに限度はありますが、丁寧に粘り強く提案していきたい」との言葉に、ケースワーカーとしての気概を感じました。

手話通訳者としての仕事も積極的に

Aさんは、手話通訳者としての仕事もこなしています。手話は就職前から使えていましたが、今では正式に資格をとって、市職員の手話通訳者(士)の1人として、住民サービスにあたっています。通常業務に加えて、手話通訳で現場に呼ばれたり、市の様々なイベントや講演などにも出張します。

また、舞鶴市が設置している身体障害者福祉センターが、「今年、創立40周年を迎えました」と嬉しそうに紹介してくれました。市独自の障害者福祉施策にも、積極的に関わっていきたいと話すAさん。話を聞いているだけでも、とても忙しい毎日のようですが、住民誰もが住民サービスを受けられ、当たり前に安心して暮らし続けることができる舞鶴市にしたいという思いがAさんの笑顔から感じることができました。

京都自治労連 第1992号(2022年11月5日発行)より

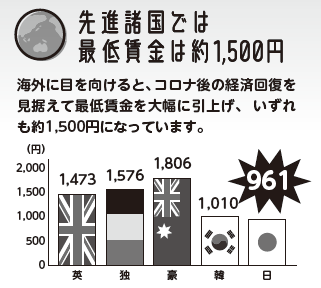

10月9 日より、京都府の最低賃金が時給31円アップして968円になりました。しかし、物価高騰に賃上げがまったく追い付かず、厚生労働省が発表した毎月勤労統計によると実質賃金はマイナス1.7%(8月)。5ヶ月連続のマイナスです。一刻も早い全国一律の最低賃金1500円が必要です。

日より、京都府の最低賃金が時給31円アップして968円になりました。しかし、物価高騰に賃上げがまったく追い付かず、厚生労働省が発表した毎月勤労統計によると実質賃金はマイナス1.7%(8月)。5ヶ月連続のマイナスです。一刻も早い全国一律の最低賃金1500円が必要です。

全労連・国民春闘共闘委員会は、「全国一律最低賃金と時給1500円以上を実現させるためには、これまで以上に早い段階からの最賃運動のスタートが必要」と、22年の最低賃金が改定された当月の10月13日、全国一律最低賃金署名スタート集会をオンラインで開催しました。

集会では、全国で行われている最低生計費調査を監修する静岡県立大学短期大学部の中澤秀一教授が、「賃金が物価上昇に見合わず、労働者が求める『全国一律・1500円』にほど遠いのは、岸田政権の『平均1000円』という世界の常識からかけ離れた不十分な目標にある」と批判。「最賃は、国が直接引上げできる唯一の制度だ」と強調。「我々の運動で、最賃に対する世論が変化しており、『全国一律・1500円』の最賃を求める運動を、早くから取り組み実現させよう」と呼びかけました。

自治体に働く全労働者を1500円以上に

京都府内の最低賃金が、968円へのアップにともなって、幾つかの自治体で会計年度任用職員の最賃割れが起こることが明らかとなりました。単組や京都自治労連の取り組みで最賃割れは回避しましたが、会計年度任用職員の賃金が、限りなく最低賃金水準の実態に置かれていることは大問題です。

また、地域手当の非支給地域で正規職員の最賃割れ(高卒初任給)が発生します。自治体が新規採用者を最賃未満で働かせるという、あってはならない事態の改善が直ちに必要です。

住民の暮らしを守り地域経済を活性化するためにも、自治体に働くすべての職員の時給を率先して1500円以上に引上げ、全ての労働者の賃金の底上げの先頭に立つべきです。新しく提起された最賃署名を職場、地域から大いに広げましょう。

京都自治労連 第1992号(2022年11月5日発行)より

「朝5時からうどん作っていました」と笑う矢野さんは、香川県出身。結婚を機に与謝野にやってきました。福祉関係の事業所で働いていた矢野さんは、事業所の利用者が福祉サービスを受けたりする際の役場への申請などで、行政が行っている様々な住民サービスを初めて知りました。「役場が住民や地域産業のためにいろいろなことをやっているのを知り、私も住民に役に立つ仕事がしてみたいと思いました」と、就職の動機を話してくれました。

矢野さんは、観光交流課に所属し、早速、与謝野町への移住と定住促進事業と国際交流を担当、「空き家バンク」の登録促進や移住希望者への説明や相談などをしています。「職場に回ってくる回覧文書が行政用語や法律用語で、わからないことが結構あります。まだまだ勉強が足りないなあと思う毎日です」と矢野さん。先輩方から、「わからないことややってみたいこと、遠慮せずに何でも話して!」と、日頃から声を掛けてもらえることが励みになっています。

就職して7ヶ月。仕事がわかり始めたと「今度『空き家バンク』の記事を広報に載せてもらいます」「企画書や報告書を作っていきたい」など、矢野さんの言葉が頼もしく感じました。

京都自治労連 第1992号(2022年11月5日発行)より

組合の取り組みを職場に知らせよう

22秋の組織拡大強化集中期間(10月〜12月)が取り組まれています。賃金確定闘争での要求前進に向けて、単組独自のアンケートを実施し、組合員の要求や職場の課題を明らかにする取り組みとあわせて、未加入者にもアンケート協力を呼びかけるなど、組合加入に結びつける取り組みが進んでいます。

今年の人事院勧告や京都府人事委員会勧告は、3年ぶりにプラス勧告となり、一時金の引上げをはじめ、新規採用者を含む若年層の多くが月例給の引上げ対象です。勧告どおりに一時金改定や月例給改定の4月遡及を確実に実施させるために、労働組合が交渉を行っていることを職場や未加入者に知らせ、広げることが重要です。

また、賃金確定闘争は、人員や働き方など身近な職場環境を改善・前進させる時期でもあります。すでに取り組まれているアンケートをはじめ、職場単位での学習会や要求懇談会にも取り組み、「職場に組合の姿を見せる」ことを意識した運動を展開しましょう。

対話を軸に集中期間で仲間を増やそう

組合員拡大は年間をとおした取り組みになりますが、賃金や職場課題を改善させる機会となるこの確定闘争期に、組合員拡大の力を集中させ、新規採用者や2年目以降の未加入者、会計年度任用職員の方々などに、「あなたの要求をあなたと一緒に実現したい」「あなたの加入がよりよい職場づくり、要求前進の力になる」とストレートに呼びかけましょう。

この間、宇治非常勤労組では、会計年度任用職員の「ほこイカ“3Tアンケート”」に回答を寄せてくれた方との対話を通じて3人の仲間を増やしています。10月以降も、宇治市職労では、10月採用者に職場の先輩と同期(4月新採組合員)がいち早く声をかけて加入に繋げています。京都市職労では、半年間の試用期間が終わり本採用となったことで、春の組合説明会に参加していた新採職員から加入の申し出があるという経験が報告されています。

新規採用者へのあらためての組合説明会や「お手紙」、未加入者を含めた懇談会の開催、自治労連共済のメリット押し出しなど、単組で工夫し、組合員の力を大いに生かして新しい仲間を迎える秋季年末闘争にしましょう。

京都自治労連 第1992号(2022年11月5日発行)より

10月31日「2022秋の府市民総行動」が実施され、京都府や京都市に要請行動を行いました。出勤前には京都府庁や京都市役所前でアピール行動がありました。

府庁東門前で行われた昼の街頭演説には、120人が参加しました。

実行委員長の京都総評梶川憲議長を皮切りに、子育ての現場、医療、福祉職場、農業、商工業等それぞれの立場から、「物価高が直撃し経営が悪化している中小企業はこの先営業が立ち行かない」「コロナ全数把握がなくなって観光客が増える今後の京都の感染拡大が心配」「零細農家でも一年後施行予定の消費税のインボイス制度が負担。コロナ禍収束まではせめて延期に」と、収束の見えないコロナ禍の中で、物価高騰に苦しむリアルな声が寄せられました。

最後に府議会から島田敬子議員が、継続する運動が必ず府民の力になると訴えました。

街頭演説終了後、京都府庁周辺をデモ行進しました。

京都自治労連 第1992号(2022年11月5日発行)より

やまもと・ただお=1947年京都府生まれ

1966年 京都府職員(京都府に入職)、京都府職員労働組合に加入

2003年 丹後労働組合総連合 事務局長

2008年 丹後社会保障推進協議会 事務局長

2022年 丹後社会保障推進協議会 議長

全自治体で「生活保護は権利」のチラシを

介護保険の改悪ストップへ力合わせよう

今年の8月、京丹後市が作成した生活保護制度を市民に知らせるチラシ「生活保護の申請は国民の権利です」が配布されました。チラシには「お困りの場合は、ためらわずご相談ください」と謳われています。京都府内の自治体では、画期的な取り組みとして注目を集めました。生活保護をはじめとする社会保障や医療・福祉の充実に取り組んでおられる、丹後社会保障推進協議会議長(丹後社保協)の山本忠男さんを訪ねてお話を伺いました。

――なぜチラシが配布されたとお考えですか

京丹後市の全戸に配布された生活保護のチラシは、新聞折り込みではなく各地域の自治会を通じて全戸に配布されました。「誰ひとり置き去りにしないまちづくりを目指して」「京丹後市からのお知らせ」で始まり簡潔で分かりやすく、裏面は「生活保護についてのよくある疑問」にQ&Aで答える内容です。

私は、1966年に京都府に採用され、6年間生活保護の仕事に従事しました。生活保護行政の現場は本当に大変で、今思い返すと仕事にのめりこんだ6年間でした。それだけに、今回のチラシは、本当に画期的と言えます。このチラシを持って、窓口に相談に来られた市民の方が何人かおられると聞きます。京都府内のすべての自治体で、このような取り組みをぜひ行ってほしいと思います。

直接的には、市議会において「コロナ禍に生活保護申請者が減少している。制度周知を徹底すべき」との議員質問への市長答弁がきっかけになったとは思いますが、「生活保護バッシング」が国会やマスコミで吹き荒れた時を思うと隔世の感があります。この変化は、国民の置かれている現状がより深刻になっていることの反映でもあります。

もう一つの理由が、社会保障や医療・福祉の充実を求める全国各地の取り組みの力ではないでしょうか。私たち丹後社保協も、生活保護問題をはじめ様々な学習会や「地域医療の実態調査」などに取り組み、京丹後市に毎年要求申し入れと懇談を行ってきました。

こうした粘り強い取り組みが、今回のチラシに結びついたと思っています。

――丹後社保協は、これまでどのような取り組みをされてきましたか

丹後社保協は、1999年9月に「国の社会保障制度を拡大・充実させ、又丹後地域の住民の生活と健康を守るための諸活動を推進することを目的に」結成されました。

私が忘れられない取り組みは、三つあります。

一つは、丹後地域で唯一であった府立与謝の海病院の脳神経外科が医師を確保できず2009年4月から休診になった問題です。丹後地域で、脳梗塞や交通事故等で脳に損傷を受けた場合は、いのちの保障はありません。私たちは、「いのちの格差があってはならない」と緊急署名運動を行い、短期間に1万2000筆を超える署名を集めて府への要請行動を行いました。結果、外来診療は6月、入院・手術は11月から再開することが出来ました。

もう一つが、府立与謝の海病院が独立行政法人の府立医大の附属病院に再編される動きの中での「地域医療を守れ」の取り組みです(2013年4月京都府立医大附属北部医療センターに移行)。

2012年11月、私たちは「地域医療を守れ」と大型バスで47人の代表が、京都府庁や府立医大に要請行動を行いました。また2013年9月1〜3日、「丹後の地域医療と介護の実態調査」を実施しました。新聞に返信用封筒付きのアンケートチラシを折り込み配布。同時に延べ150人で聞き取り調査も行いました。アンケート回答は、2000通を超える規模で集まりました(2019年6月の「地域医療実態調査」には1500のアンケート回答)。行く先々で公的医療機関への期待と、私たちの取り組みへの共感と激励の言葉を頂き、与謝の海病院や弥栄病院、久美浜病院の診療科の充実や体制の強化が求められていることが分かりました。

三つめが、2019年に国民健康保険税が引き上げられる動きがあり、「国保税の負担軽減を求める陳情書」を市議会へ2月と5月に提出し、議会で市会議員を前に「協会けんぽ並みの保険料にすべきだ」と意見陳述を行ったことです。結果は不採択でしたが、私たちの取り組みや全国の世論に押されて、2022年4月から国の施策で未就学児の国保均等割を半額に軽減することになりました。「子育て応援」を打ち出している京丹後市は、他の自治体に先駆けて、18歳未満の子どもの均等割を廃止すべきです。

これらの取り組みで私が確信にしていることは、地域の皆さんと力を合わせて取り組むことの大切さです。すぐに要求が実現できなくても、粘り強く頑張れば、行政や国を変え要求は前進します。

――今後、どのような課題に力を入れようと思われていますか

丹後地域では、介護保険の充実は切実な問題です。これまでも改悪され利用しづらくなっていますが、岸田政権は2024年の3年に一度の改定で、利用料の引き上げや介護サービス削減を狙っています。▽サービス利用料の2割負担と3割負担の対象拡大、▽要介護1、2の訪問・通所介護の保険外し、▽ケアプラン作成の有料化、▽相部屋の室料有料化などです。これらが実施されると、コロナと物価高で苦しむ高齢者や家族はさらに負担を強いられ介護が受けられない方が続出しかねません。国民を苦しめる介護保険改悪は撤回すべきです。府や市町村はきっぱりと反対の立場に立つべきです。

――自治体職員への期待についてお話しください

自治体職員の皆さんは、働きながら地域の消防団やPTAなど様々な分野で活躍されていると思います。地域の皆さんは、「定年退職後は自治会の役員などしてほしい」と期待されておられます。日々の仕事で培われた知識や知恵を、暮らしやすい地域づくりのために発揮していただきたいと思います。そのためにも、様々な経験を積んでいただき、住民に喜ばれる仕事をすすめてほしいですね。

京都自治労連 第1992号(2022年11月5日発行)より

12月11日(日)

14:00〜16:00

現地会場:

京都府丹後文化会館(京丹後市峰山町)(オンラインとのハイブリッド開催)

記念講演:

馬奈木 厳太郎弁護士

9月20日に施行された土地利用規制法の危険な内容をお話されます。

現地報告:

米軍基地を憂う宇川有志の会

京都自治労連 第1992号(2022年11月5日発行)より

この1年の活動を振り返り、新しい1年のスタートへ。

大会とあわせて青年同士が交流できる企画も検討中。

日時:11月19日(土)

会場:ラボール京都

お問い合わせ=各単組役員・京都自治労連青年部(担当:大西)まで

京都自治労連 号外 大会特集号(2022年10月5日発行)より