機関紙 - 組合活動カテゴリのエントリ

現場のがんばりに応えられる仕事を

京都府職労連 Cさん

京都府乙訓保健所で働くCさんは、京都府職員だった父が府内の道路や土地の歴史などの知識が豊富な姿を見て「いろんなことを知ると人生が豊かになるんじゃないか。自分もそうなりたい、勉強したい」と、同じ公務の道に。働き始めてもうすぐ1年。「政策や行政の知識が深まり、社会の仕組みが少し分かった。テレビのニュースがよく理解できるようになった」と言います。

Cさんのこの時期の業務は、主に長岡京市内にある保育施設の監査。「経験不足から疑問も多く、施設の人に話を聞いたり、同行する上司がどんな視点で監査しているのか見たりして、学びながら頑張っています。保育現場の人が頑張っている姿や、子どもたちの姿を見ていると、現場で働く人の力になりたい、頑張ろうと思う」と仕事への思いを語りました。

京都自治労連 第2019号(2025年2月5日発行)より

1年の始まりを組合員みんなで元気に迎えようと各単組で旗びらきが開催されています。多くの組合員が集まる機会ということもあって、組合員が考えた交流ゲームで楽しい時間を過ごしたり、近況や雑談などに花を咲かせたりと、元気に1年をスタートさせました。

亀岡市職:

定期大会&新春旗びらきを開催。おいしい中華料理と、全員参加のゲーム、「今年の目標」発表で大いに盛り上がりました。(1月24日)

向日市職労:

組合員と子どもも含めて32人が参加。保育部などの部会メンバーが考えたビンゴゲームではお米など豪華?な景品が準備されました。(1月17日)

綾部市職労:

定期大会とあわせて旗びらきを開催。集まりを大切に、話も弾んでリフレッシュにも。「今年も1年みんなでがんばるぞ」「おー!」(1月24日)

京都自治労連 第2019号(2025年2月5日発行)より

きっかけは地元のクラブ

続けてきてよかった

上水道課で働くDさんは、この時期、水道管の凍結や老朽管の破損事故などで連日現場を回り忙しくしていますが、気持ちは晴れやか、笑顔です。その理由はスキー。「シーズンに入ると、気持ち軽やか、身体のキレもいいんですよ」とスキーのことで頭がいっぱいです。

「ゲレンデを滑走している時の爽快感がたまらんのですわ」とスキーの魅力を話します。地域のスキー大会の選手に選出されるほどの腕前ですが、気の向くままにゲレンデを滑走するのが一番楽しいと言います。12月から3月までのシーズンは、時間ができればスキー場に行っているそうで「この時期、スキーは生活の一部」と笑います。

スキーを始めたきっかけは、小学4年生の時に地元にあったジュニアスキークラブに参加したこと。同級生が参加、近くにはスキー場、自然とクラブに入会していたと言います。その後、高校進学を機にクラブを退会。どの団体にも所属せず一人でスキーを楽しんできましたが、数年前から古巣のスキークラブに再加入し、今は恩返しの思いでクラブのサポートをしています。「仲間がスキーから離れていく中で、ずーっと続けてきてうまく滑れるようになった。続けてきてよかったです」と振り返ります。

オフシーズンも充実した生活に

「オフシーズンは特に趣味もなく『ふぬけ』状態だった」そうですが、40歳を過ぎてからスキー後に筋肉痛や疲れが溜まるようになったことから、この2?3年はランニングに汗を流すことも。「ランニングが好きになったわけではありませんよ。あくまでもスキーの為です」と笑うDさん。成果もばっちり。スキーに行くと明らかに身体の調子が良くなっていることが実感できる上、家でごろごろしていたオフシーズンの生活スタイルも良い方向に変わったと言います。

「大学生の長男と長女、高校生の次女が一緒に滑走してくれるんです。今は家族みんながスキー好き」と嬉しそうに話します。昨年末には家族で上越地方のスキー場へ。「今週末も次女と一緒に行ってきます。楽しみ!」と軽やかな足取りで職場に戻っていく後ろ姿は「Dさん天晴!」です。

京都自治労連 第2019号(2025年2月5日発行)より

2023年3月に起こった京都市職労Aさん(ケースワーカー)の訪問先への移動中の転倒事故が公務災害と認められず、2024年2月に地方公務員災害補償基金本部に再審査請求していた事案の「口頭意見陳述」が、ようやく昨年12月25日に公務員災害補償基金本部で開催されました。

請求人であるAさん本人に加え、請求代理人として京都市職労・西山郁未書記次長、大河原壽貴弁護士、福山和人弁護士が同席し、意見陳述を行いました。基金本部からは審査員3名と参与2名、地方公務員災害補償基金京都市支部と同支部審査会からも各1名が出席しました。

意見陳述に先立ち、この間、全国から寄せられた団体署名358筆に加え、個人署名8489筆を提出。意見陳述は、請求人と請求代理人3名がそれぞれの角度・論点から、この申請が公務災害に認められないのはおかしいことを明らかにし、出席した参与からもこちらの論点・主張を補強する内容で京都市支部に対して質問がありました。

再審査の結果は5月に明らかになります。民間では確実に労災適用になる今回の事案が裁判をせずとも行政手続きによって公務災害と認定されるよう、引き続き、関係機関へ働きかけていきます。

京都自治労連 第2019号(2025年2月5日発行)より

「ヒルは木から落ちてくる」という俗説を科学的アプローチで覆し、ウィキペディアの記述を書き換える発見をしたのは、なんと小中学生たちでした。そんな彼らの笑いと驚きに満ちた研究記録です。

彼らの研究対象は嫌われ者のヤマビル。ヤマビルを採集し、解剖し、時には自分の血を吸わせながら育て、謎多き生態を明かしていきます。その過程はワクワクする冒険小説のようです。

正解のない実験を楽しそうに試行錯誤を繰り返す子どもたちと、見守る大人たちに学びの理想を感じます。対象は小学生高学年から大人まで、親子で読むのもお勧めです。

京都自治労連 第2019号(2025年2月5日発行)より

大雪被害にも火災共済

自然災害にも対応します

自治労連共済の火災共済は、火災だけでなく自然災害にも「見舞金」制度で被害を補償します。

さらに新設の『風水害特約』をつけることで、民間保険会社の住宅総合保険(地震保険)に迫る補償を受けることができます。

加入・変更はいつでも可能です。

京都自治労連 第2019号(2025年2月5日発行)より

より豊かな学校給食をめざす 第44回京都集会

食の営みが、からだをつくる 心をつくる

日時:2月22日(土)10時?15時30分

場所:京都テルサ東館2階

記念講演:

日本の食はどうなっているの?

「いのちをつなぐ農・食のあり方と学校給食の役割」

長谷川 敏郎 氏 (農民運動全国連合会会長)

京都自治労連 第2019号(2025年2月5日発行)より

2025年1月

新年あけましておめでとうございます

京都自治体労働組合総連合

役員・書記局員一同

京都自治労連 第212回中央委員会

日時:2月12日(水)

会場:ラボール京都(予定)

京都自治労連 第2018号(2025年1月5日発行)より

2025年が始まりました。今年の干支はヘビ(巳)。"年男年女"の皆さんに今年の抱負やチャレンジしたいことを聞きました。

妥協なくすべての趣味を満喫

綾部市職労 Aさん

綾部市で2つ、与謝野町で1つ、大阪で2つ、計5つの合唱団に所属しています。合唱者としてまだまだ未熟なので、いろんな場所で経験を積んで、もっともっと上手くなりたいです。

合唱以外にもゲームや漫画も好きで、仕事と趣味の両立がなかなかに大変ですが、全部の趣味を妥協することなく楽しみ尽くします。

衝動買いしたカメラにチャレンジ

南山城村職 Bさん

今年は組合として賃金学習会を実施してみんなで学ぶ機会をつくりたいですね。昨年好評だった組合員の親睦・交流を深める企画にも取り組みたいです。

プライベートでは、一昨年に衝動買いでカメラを始めました。神社仏閣など風景写真をよく撮っています。今年は長野県に行っていろんな写真にチャレンジしたい!

占いを学んでみたい

宇治非常勤労組 Cさん

私がやりたいことは、占いを学ぶこと。占いができるようになったら、労働相談を受けたりするのにも役立つのではないかと思ったりしています。

非正規公務員問題は、国の制度を変えるのが改善の近道だと思い、「非正規公務員voices」としても活動しています。みなさん、日曜ドラマ「若草物語」は見られていましたか?voicesが取材協力をしたので、エンドロールに出ているんですよ〜。

ヨガと岩盤浴でリフレッシュ

京都市職労 Dさん

3年目の年になるので見通しを持ちながら、きびきびと丁寧に仕事をすすめることをより心掛けたいです。自分の出来ていないことに落ち込むこともありますが、課題を整理して、前向きに取り組めたらいいな。

趣味では、ヨガを継続して綺麗なブリッジを作ることができるように極めたい!また、岩盤浴が好きなので、お気に入りの温泉施設を開拓したいです。おすすめの岩盤浴があれば教えてください!

旅行に行きたい!目的は"干し芋"

向日市職労 Eさん

調理師として25年。子育てと並行して仕事に組合に大変でしたが、現場の声を届けたくて組合を続けています。この4月から組合員として初めて定年延長の適用になりますが、制度の実態を後進に伝えていきたいと思います。

今年の抱負は旅行!大好物の「干し芋」目当てに名産地茨城県に行くと決めています(笑)。ちなみに秋に収穫して干すので、新米ならぬ「新干し芋」が出回る冬が旬。5月にはサザンのライブへ、同級生と還暦温泉旅行も計画中です。

"あたり前にできること"を今年も!

与謝野町職 Fさん

上下水道課にいます。課には自分より若い世代が少なく、技術継承を心配しています。昨年の能登半島地震はショックでした。「いのちの水」「蛇口をひねれば当たり前に出てくる水」をこれからも安定して供給していきたいです。

二人の子どもが野球と剣道をそれぞれ頑張っています。週末は送り迎えや練習の手伝いでつぶれてしまいますが、子どもと過ごす時間をこれからも大切にしたいです。

京都自治労連 第2018号(2025年1月5日発行)より

2024年1月1日16時10分、石川県の能登半島で最大震度7の地震が発生。「令和6年能登半島地震」と名付けられたこの地震で、沿岸部では津波により家屋が流され、輪島市では約200棟の家屋が焼失しました。激しい揺れにより各地で道路が寸断され、ライフラインの復旧にかなりの時間を要しました。

能登半島地震から1年が経過した今、頻発する自然災害への対策や、万が一発生した場合の復旧・復興に国や自治体はどうあるべきなのか、奈良女子大学名誉教授の中山徹さんに聞きました。

また、現地でのボランティアに複数回参加してきた京都市職労のGさんの報告から、自治体で働く職員として被災地や被災者にどう寄り添い支えていくのかを考えます。

行政に求められる復旧・復興の視点

奈良女子大学名誉教授 中山 徹さん

職員削減が大きな妨げに

能登半島地震で気になったのは、行政は本気で国民を自然災害から救おうとしているのかという点です。適切な対策を進めるためには被害予測が重要です。石川県地域防災計画でも被害想定をしていましたが、実際に発生した地震ははるかに大きく、死者は被害予測の67倍、建物の全壊は50・6倍、避難者数は12・3倍でした。これでは十分な対策が取れません。また、日本の避難所の劣悪さは繰り返し指摘されていますが、ほとんど改善されず、能登半島地震でも死者のうち、災害関連死がすでに半数を超えています。

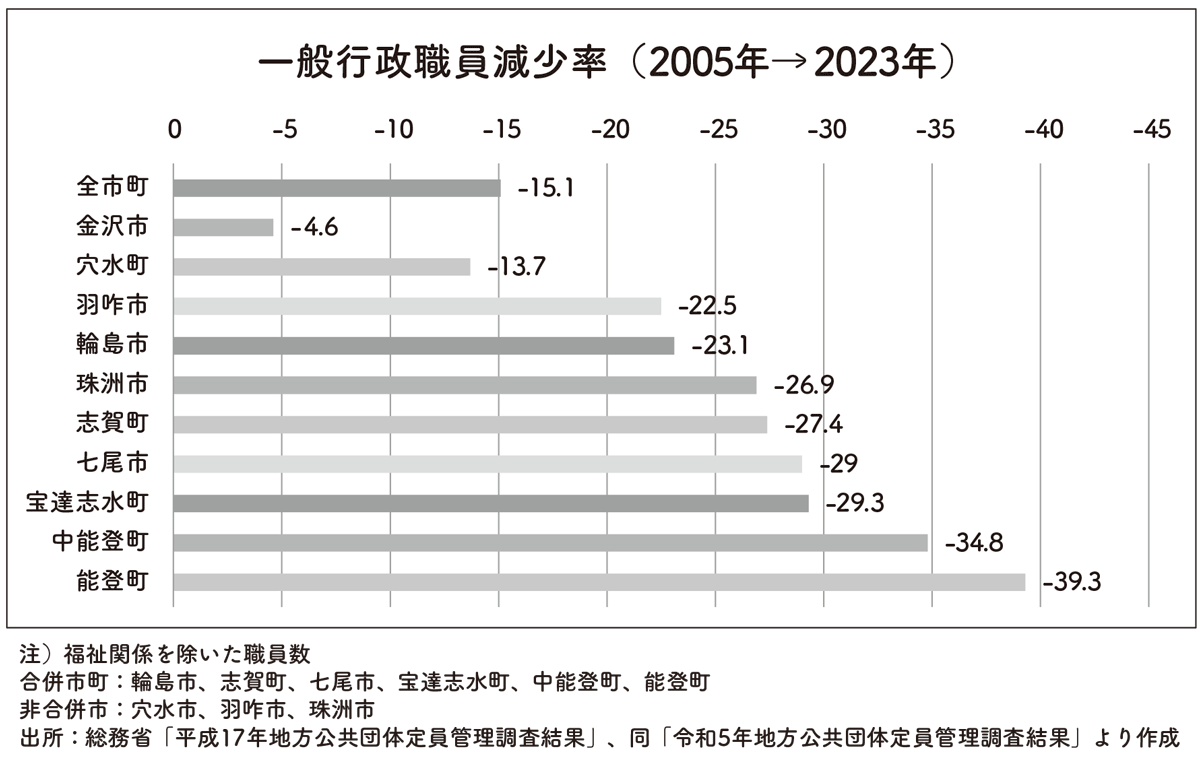

平成の大合併が強行され、奥能登地域では2市4町1村から2市2町になり、それに伴って自治体職員も削減されています。地震直後、行政職員は集落の状況を把握し、避難所を開設し、市民の声に耳を傾けます。また復旧後は、市民とともに集落の復興について議論します。そのような重要な役割を果たす行政職員が新自由主義的な政策で大幅に減らされ、残った職員の相当部分が非正規化されました。この状況が、復旧、復興の大きな妨げになっています。

生活・生業の再建を最優先に

復興を巡って注意しなければならない国の動きが二つあります。一つ目は、復興に乗じた過疎地の集約化です。これは人口減少、将来需要、維持管理コストを考慮すると、震災前の地域で暮らし続けるのではなく、復興を契機に集落やインフラの集約化を進め、効率的な市町に再編すべきではないかという考えです。もう一つは、戦争できる国づくりの推進で、復興を機に輪島分屯地や能登空港周辺で自衛隊の強化を図ろうという考えです。

復興の基本方向としては以下の四点が重要です。一点目は、集約化、戦争できる国づくりではなく、生活・生業の再建を優先させることです。二点目は、「国→県→市町」という上からの復興ではなく、「集落→市町→県→国」という地域からの復興を進めることで、それを実現するために自治体の再建に取り組むことです。三点目は、災害に強いまちづくりを本気で進めることです。毎年のように各地で自然災害によって多くの命が失われています。適切な対応を事前にしておけば救えた命が少なくありません。四点目は、人間の復興です。「地震後、生活の再建を頑張ってきたが、豪雨で心が折れた」という意見が出されています。災害で最も怖いのは、被災者の方々が希望を失うことです。市民が「能登で暮らし続けよう」ともう一度、希望を持つこと、この人間の復興抜きに、地域の復興は語れません。

被災者とともに前にすすむ―自治体労働者としての姿勢

京都市職労 Gさん

自分たちを忘れないで

能登半島地震から早一年、能登豪雨災害から二ヶ月あまりが経とうとしています。2024年は二度の行政派遣と、毎月のように参加した災害ボランティアに明け暮れた1年でした。

昨年1月下旬、京都市の対口支援先の七尾市、和倉温泉のある和倉小学校に避難所運営支援業務で訪れました。100名を超える避難者の数、高齢者、若い妊婦世帯など、様々なアプローチが必要と思われる家族模様であふれていました。

4月に再び七尾市へ。被災家屋の被害認定業務に従事しました。

行政は、公平公正の名のもとに、災害時しかり、抑制的な運営方向に流れやすい実情があります。

しかし、被災者の声を聴き、思いをくみとることも大切な仕事です。そのことから、必要な情報を伝える支援が求められます。

その後も、6回にわたるボランティア活動で、作業を行いながら、被災者とのコミュニケーションを大切にしました。そのなかで、行政に対する不満や、やるせない気持ちの吐露もありました。被災者は復旧とともに、自分たちを忘れないでほしいと願っています。

つながりを活かした支援を

自治体労働者としての支援業務、個人ではボランティア活動の経験を通して思うことはありきたりですが、被災者の思いに寄り添い、その思いをくみとることです。行政支援や様々な情報など自治体労働者だからこそ知りうることを被災者のニーズにあわせて伝えることも大切です。

また一面的に対応するのではなく、様々なつながりをつくり、そのつながりを活かして支援の流れを作っていくこと、そして、「被災者とともに前にすすむ」という姿勢をもつことです。まだまだ復興途上です。これからも能登の再生に関わっていきます。

京都自治労連 第2018号(2025年1月5日発行)より