機関紙 - 組合活動カテゴリのエントリ

第93回統一メーデーが、京都の12ヶ所の会場で開催され、ロシアのウクライナ即時撤退、コロナ感染拡大からいのちを守れ、大幅賃上げ、物価高騰から生活を守れとアピールしました。

二条城前では、コロナ禍で3年ぶりとなる全京都統一メーデー大会が行われ、雨の中、2500人が参加しました。

府内各地の集会には、京都自治労連の各単組の仲間が、職場や暮らしの要求を掲げたカラフルなプラカードや横断幕を掲げ、職場の仲間と参加。パフォーマンスも披露するなど各地のメーデーを盛り上げました。

京都自治労連 第1986号(2022年5月5日発行)より

憲法施行から75年を迎えた5月3日、円山音楽堂(京都市内)で憲法集会が行われ、2500人を超える市民が参加。集会後、京都市役所までデモを行い「ウクライナ侵略直ちにやめよ」「改憲発議許さない」「憲法9条守ろう」と繁華街でアピールしました。

集会では、ジャーナリストの金平茂紀さんが講演。金平さんは、ウクライナに現地に取材に入っての感想として「海外と戦争にならないような関係をつくろうと言っている日本の憲法は世界の最先端、宝のような存在」と強調。そして「現地でたどり着いた結論は『殺すな』という言葉。ぜひみなさんも身近な人と憲法について話してほしい」と呼びかけ、会場から大きな拍手が沸き起こりました。

京都自治労連は、集会成功に奮闘するとともに、会場入り口で「過労死ラインを超えるような公務員の働き方をなくする署名」ハガキを配布し協力を呼びかけました。

京都自治労連 第1986号(2022年5月5日発行)より

きしもと・さとこ=

1972年東京生まれ。

27歳で渡欧してアムステルダムにある国際政策NGO,トランスナショナル研究所の職員として、水の権利運動を支援する。水道、電力、ケアなどの公共サービスの脱民営化の研究を労働団体や大学と協力して行っている。

著書「水道、再び公営化!欧州・水の闘いから日本が学ぶこと」(集英社新書)。

世界は再公営化が本流

住民目線に立った水道施策を

昨年12月、宮城県が、上下水道と工業用水の運営権を一括して売却し民営化するなど、日本の水道事業の形態が大きく変わろうとしています。京都でも、府の水道広域化(北部、中部、南部の3圏域)の推進、府営水道と受水市町の事業・施設統廃合計画の策定(22年度中)が進められています。一方、世界では、民営化から再公営化の大きな流れが力強く広がっています。オランダのトランスナショナル研究所の岸本聡子さんにお話を伺いました。

――ヨーロッパの水道の歴史、公営から民営への歴史についてお話しください。

水は人々の命に関わるものですから、従来は世界のほとんどの国が公営で営んできました。ところが、70年代半ばから広がった、新自由主義の流れの中で、水までもが資本の儲けの対象とされ、公営化から民営化へと広がりました。

ヨーロッパは、世界の中で一番水道の民営化が進んだ地域です。

しかし、全てが民営化ではありません。オランダは100%公営ですし、まだたくさんの国が公営です。極端に民営化が進んでいる国はイギリスで、1980年代にサッチャー首相が100%完全民営化を強行しました。世界でも特殊なケースです。フランスはだいたい70%、続いてスペイン50%、イタリア30%です。

世界で最初に民営化を始めたのがフランス。フランスでは、完全民営化ではなく、いわゆるコンセッション方式です。水道施設の所有権は自治体が持ち、運営権を民間業者に渡して包括的に運営するということです。パリもマルセイユもボルドー、リオンもコンセッション契約をしています。

――なぜ、再公営の流れが出来たのですか。

大きな転機となったのが、2010年、パリの水道再公営化です。パリを出発点にして、14年、15年と飛躍的に再公営化が広がりました。共通している第一の理由は、民営化された水道事業の不透明性です。

民営化では、長期(25―30年間)にわたって運営権や意思決定権が企業に移ります。そのため自治体から水道の技術者がいなくなります。水道の監視やチェックは一般職員にはできません。企業の報告を鵜呑みにし、料金値上げや新技術の導入などは、企業の言いなりになります。パリでは、水道料金が民営化前と比較すると174%上昇し、民営化前よりずいぶんコスト高になり、役員報酬の高額化や使途不明金問題なども起こっていました。この様な中で、30年契約の満了を迎えた自治体が相次ぎ、再公営化に自治体が舵を切ったことが大きな理由です。

第二の理由が、気候変動問題や大災害、施設の老朽化などのリスクをどこが責任を持つかという問題です。結局、企業は責任を持たず自治体が責任を持つことになります。しかし、日常的な運営に携わっていないのに、災害時に対応できるはずがありません。

第三の理由が、水道事業が果たしている、公共政策を維持し高める調整機能が分断される問題です。自治体では水道事業を通して、環境保全はもちろん、地域経済、教育、福祉施策など多岐にわたる事業が行われています。様々な人々が協議・協力し合って政策をつくっていますが、民間企業にはその責任を持つ必要はなく、民営化はそのつながりを分断してしまうのです。

――各国の民営化反対、再公営化運動に公務労働者がどのように関わっていますか

世界各地で公務労働者が大きな役割を果たしています。イタリアの経験を紹介します。

イタリアでは、ベルルスコーニ首相の時に、水道の民営化をすすめる法律が強行されました。それに対して、イタリア全土で怒りの声が沸き起こり、地域の運動が国民投票にまで発展し、その結果、憲法を改正して「水は人権である。水で利益を上げてはならない」ということを憲法に明文化して、民営化の法律を無効にしました。

このとき大きな力になったのが、公務労働者と市民の共闘です。職場を守るだけの運動では広がりませんが、「市民に安全で安い水の提供は、公営でこそできる」と労働者がスローガンを掲げ、住民に共感が広がり一緒にたたかいました。住民にとっては、公務労働者の専門性と知識は、運動を進めるうえで決定的に重要で、政府や当局のごまかしや言い訳を打ち破りました。

――京都府が、「新・京都府営水道ビジョン」を発表(3月24日)し、府の水道事業が大きく動こうとしています。

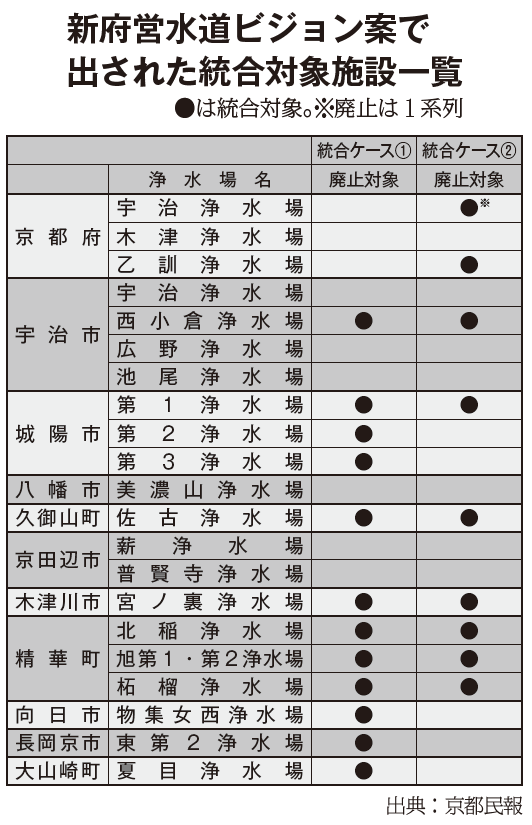

京都府の南部の10市町に現在21ヶ所ある浄水場を12ヶ所或いは9ヶ所に統合する案ですね。そもそもこの案は、水道事業の広域化や民営化を進める改定水道法に基づいて進められています。また、戦後の日本の水道事業は、全国に作り過ぎたダムをいかに維持させるか、市町村にいかに多くの水を購入させるかが基本の柱だったといえます。

その一方で、全国各地には豊かな水資源があり、たくさんの簡易水道や浄水場が維持運営されてきました。ご存じのようにその多くが、老朽化と人口減少の問題を抱えています。このような中で、「広域化は絶対反対」というだけでは、政策担当者には無視され、住民にもなかなか伝わらないのではと危惧しています。

この問題を考える基本は、いかに国や府ではなく市町村目線、住民目線に立って議論され、計画されているかだと私は思います。安全で、美味しく、安価で豊かな水資源があるのに、府から計画が押し付けられるのはおかしいと思います。住民参加で、未来の水道の在り方を議論することこそが必要と考えます。

現在京都府が進めている方法は、住民への説明も行わず拙速に強行しようとしイタリアの経験でお話しましたが、公務労働者・労働組合の皆さんの果たすべき役割はとても大切です。水はいのちの問題、人権問題であり、まちづくりの基本の問題です。公務労働者の皆さんがその役割を発揮されることを願っています。

京都自治労連 第1986号(2022年5月5日発行)より

5・3憲法集会in京都

5月3日(火・祝)14:45〜

■ところ:円山野外音楽堂

■講演:金平 茂紀さん(ジャーナリスト)

参加者はマスクの着用を

京都自治労連 第1985号(2022年4月5日発行)より

4月10日は、京都府知事選挙の投票日です。自治体の一番の役割は、住民のいのちと暮らしを守ることです。しかし今の知事は、コロナ対応でも、府民の実情を直視せず、国並み、国いいなりです。知事選挙は、府民のいのちと暮らしを守り、市町村を支援する府政へ転換する絶好のチャンスです。必ず投票に行くとともに周りの人にかじかわ憲さんの人柄・政策をひろげましょう。

使命感だけではもう限界

2年以上に及ぶコロナ禍は、あらためて国や自治体のあり方、公共の役割を浮き彫りにしました。

この間、府の保健所は12ヶ所から7ヶ所に、京都市の保健所は11ヶ所が1ヶ所に削減されました。病院や保健所などコロナ対応の最前線では、命の選択を迫られるような事態が何度も繰り返されてきました。限られた人員体制の中で過労死基準を大きく超える長時間労働を強いられ、"使命感だけで頑張るのはもう限界"の声が聞こえてきます。

しかし、今の知事はこうした現状や現場の声を直視せず、保健所統合は「メリットがあった」と言ってのけ、コロナ対策では国並み・国いいなりばかりです。

職場が変わり暮らしが変わる

今、府政に求められていることは、府民や現場の声にしっかりと耳を傾け、府民のいのちや暮らしを全力で守ること、府民のために安心して働き続けることのできる公務公共の職場体制や処遇を確立することではないでしょうか。

京都自治労連も推薦する現京都総評議長のかじかわ憲さんは、自己責任ではなく、公共の力でいのちを守り、支えて育むことを第一にあげています。そして、コロナ禍のもと、すべての府民の生命を大切にする「当たり前の仕事」をする府政を一緒に実現しようと呼びかけています。かじかわ憲さんが知事になれば、自治体の職場が変わり、府民の暮らしは確実に変わります。

組合員のみなさん、国いいなりに府政をすすめる知事か、住民の声を聞き公共の力が今こそ必要と訴える知事かが問われる選挙です。かじかわ憲さんへの支持の輪をひろげましょう。4月10日まで、毎日が投票日です。一人の有権者として選挙権を行使しましょう。

京都自治労連 第1985号(2022年4月5日発行)より

「ロシアのウクライナ軍事侵略の中止・撤退を求める」JR宇治駅前サイレントアピール行動は、宇城久地区労が呼び掛けて3月4日、11日午後6時から行われました。ここには、宇治市職労、宇治市非常勤労組、宇治野活労組の仲間も参加しています。

宇治市非常勤労組のAさんは、「子ども病院への攻撃や、幼い子どもを抱えて避難している母親の疲れ切った姿を見ると、女性として許すことはできない」と行動に参加。2回目は、組合員を誘って参加しました。当日の様子は、単組のブログで紹介。アクセス数は、100人を超えています。

「みんなの思いは同じ、様々な形で表現してほしい」とAさんは語ります。

京都自治労連 第1985号(2022年4月5日発行)より

4月です。職場に新しい仲間を迎え、新年度のスタートです。まだまだ続くコロナ感染対策のなかで、住民のいのち・暮らしを守るため、自治体労働者として自信と誇りを持って奮闘しましょう。そのためにも、人員確保、労働条件の改善を求めることが必要です。多くの職場の「声」を当局に届けるためにも、仲間を増やす活動は欠かすことができません。新規採用者の方はもちろん、未加入の方々にも、ためらうことなく「あなたも私たちの仲間に」と声を届けましょう。

2月に組織集会を開催し、3月から6月の組織拡大集中期間で、(1)機関会議で意思統一と情報共有を図り、入念な準備を進めよう、(2)すべての未加入者との対話を進めるため、組合員との「総対話」を進めよう、(3)「スピード」と「ねばり」で『増やす人』を増やそう、との方針のもと、あらゆる「近い」を活かした取り組みで旺盛に仲間を増やそうと意思統一しました。

新採の方にはいち早く職場や世代などの「近い」を活かした働きかけが大切です。職場の仲間とともに、新しい仲間を迎えましょう!

京都自治労連 第1985号(2022年4月5日発行)より

ロシア政権のウクライナ侵攻から1ヶ月が経過した。ロシア政権の軍事侵攻に対して、ロシア国内はもとより世界各地で反戦デモや集会が開かれるとともに、国連総会でも141ヶ国が非難決議を挙げ、ロシア政権を追い詰めている。

国際決済システムからも排除され、窮地にたたされたロシア政権は、人道を逸脱し、民間人や施設も含めた無差別攻撃を行うだけでなく、化学兵器や核兵器の使用まで言い始めている。

日本では、安倍元首相が「核の共有」を言い出したり、岸田政権が敵基地攻撃能力の保有を検討するなど、惨事便乗で軍拡の道を突き進もうとしている。今こそ戦争だけは絶対にだめだという思い、憲法前文にある平和を愛する諸国民との連帯を強め、世論を大きくしなければならない。平和憲法を投げ捨てた時にはどんな事態を引き起こすことになるのか、ウクライナへの軍事侵攻を目の当たりにし、日々生々しい映像を見ている私たちは改めて考えなければならないのではないだろうか。(F)

京都自治労連 第1985号(2022年4月5日発行)より

与謝野町は「自然循環農業の町」を掲げて、自然環境の保全と地域農業の支援を行っています。そのひとつが、地域から出たおからと米ぬか、魚のあらなどで作る有機質肥料「京の豆っこ肥料」。与謝野町直営の工場で生産し、それを農家が購買するシステムをつくっています。

肥料の生産・普及などにあたっている農林課のBさんにお話を伺いました。

行政が肥料を生産するってすごい

Bさんは昨年4月に行政職で与謝野町に就職した新人です。「直営で肥料を作っていることに驚きましたし、自分にできるか不安がありました」とBさんは当時を振り返ります。

Bさんの仕事は、肥料を作る原材料の手配や生産状況の確認、品質調査や農家との調整など多岐にわたります。「コロナの影響で原材料のおからや魚のあらの手配が充分にできずに苦労しました」とBさん。生産・消費のサイクルが鈍ればそこから出る原材料も減るという悪循環が生まれていると話します。

肥料の品質管理と向上もBさんの仕事。三重大学にお願いして肥料の品質結果や散布の量、時期・方法なども年間サイクルでアドバイスをもらい、この結果を農家に発信しています。「長年この地で農業を営んでいる方々に土づくりから発育状況までお聞きし、肥料生産だけでなく農林行政全体に活かしたいと思います」とBさんは話します。

「京の豆っこ米」ブランドで農家が元気に

与謝野町は「京の豆っこ米」を町の特産物として全国に発信しています。このブランド米は、「京の豆っこ肥料」を使用していることが条件のひとつとなっています。肥料を生産供給する町の責任も重要です。100%有機質で地域から出た原材料にこだわります。安心・安全な肥料を行政が提供し、農家と一緒になってブランド力をあげていきます。個々の農家が別々に同じ有機素材の肥料を使おうとすると数倍のコストがかかるとBさんは言います。取材当日はちょうど肥料が各農家へ出荷されるときで、見送るBさんからすこし安堵の笑みがこぼれます。

肥料は各農家からの「栽培計画書」をもとに出荷されます。年々「京の豆っこ肥料」を使う農家が増えてきているそうです。一方で、農家の高齢化と後継者不足も深刻で、廃業する農家もありました。「『京の豆っこ米』ブランドが全国に広がって生産がもっと増えればいいですね」と、この1年農家とのやりとりを続けてきたBさんからでた一言が心に響きました。

住民とともに与謝野町を安全で安心のまちに!

Bさんからお話を伺う中で、たびたび「町のグランドデザイン」という言葉を聞くことができました。与謝野町が行っている有機質肥料の生産と農家への提供は、町の中心を流れる野田川から天橋立をのぞむ阿蘇海までの自然環境を保全し改善する取り組みでもあります。Bさんは農家の生産性だけでなく、与謝野町の今後の農業の姿や環境問題なども見据えて仕事を考えています。

Bさんを最初に取材した新規採用時の「農家が安心して作物づくりができる町の施策を発展させていきたい」「与謝野町をもっといい町にしたい」思いは仕事に活かされています。

京都自治労連 第1985号(2022年4月5日発行)より

ウクライナを侵略したロシアが核兵器による威嚇を行っていることを口実に、米軍との「核共有」発言や、「憲法9条では日本を守れない」などと平和憲法を攻撃し、改憲への動きを自民党や維新の会が強めています。これらの議論は、日本を核兵器の使用も辞さない戦争に導く危険なものです。

核共有は、プーチンと同じ立場

安倍元首相は、テレビ番組(2月27日)で「NATOではシェアリング(核共有)している。自国に米国の核を置き、それを落とすのはそれぞれの国が行う。非核三原則があるが議論をタブー視してはならない」と発言。同席した橋下徹・元大阪市長も「核シェアリングを議論すべき」とけしかけました。

日本がNATOのような「核共有」をおこなえば、在日米軍基地や自衛隊の基地に核弾頭を貯蔵する施設がつくられ、自衛隊は核弾頭を搭載できる戦闘機を置き、核弾頭を運ぶことができる大陸間弾道ミサイルの配備にもつながります。「核持ち込み」どころか、自衛隊が核攻撃に加わることになります。

日本維新の会は、「核共有による防衛力強化等に関する議論を開始する」ことを提言し、国会では「なぜ核共有しないのか」と政府に迫るありさまです。

これらの議論は、核による威嚇に核で対抗するもので、プーチン政権と同じ立場です。

核兵器禁止条約が発効した今こそ、日本は批准し、廃絶の先頭に立つべきです。

軍拡に軍拡はエスカレートしかない

岸田政権は「敵基地攻撃能力の保有検討」と言い出しました。相手国の領空に入って軍事拠点を爆撃することも「排除しない」と言っています。これも、ロシアのプーチン大統領がやっていることと同じです。

戦争放棄をうたった憲法9条違反です。岸田首相は、自民党大会で「憲法改正に今こそ取り組まなければならない。その力を得るたたかいが参議院選挙だ」と発破をかけました。

軍拡に軍拡で対抗すれば、果てしないエスカレートしかありません。今こそ、憲法9条を生かした外交努力こそ必要です。

京都自治労連 第1985号(2022年4月5日発行)より