機関紙 - 組合活動カテゴリのエントリ

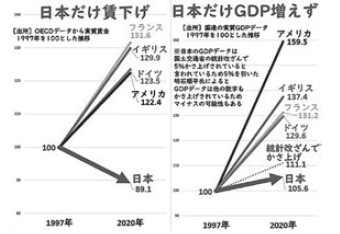

アベノミクスで大企業の内部留保は133兆円も増えましたが、労働者の実質賃金は年収で22万円も下がっています。これでは、物が売れず経済はますます低迷します。GDPの伸び率はOECD34ヶ国中最下位、世界では157位(191ヶ国)です。コロナ禍と物価高騰のもとで、暮らしを守るため大幅賃上げを実現する政治へ転換しましょう。

8時間働いて暮らせない日本の社会は世界的に見れば異常です。

8時間働いて暮らせない日本の社会は世界的に見れば異常です。

カナダの大学の経済学で次のようなことが取り上げられました。「日本の貧困者は薬物もやらず、犯罪者の家族でもなく移民でもない。教育水準が低いわけでもなく、怠惰でもなく、勤勉で労働時間も長く、スキルが低いわけでもない。世界的にも例の無い、完全な『政策のミス』による貧困だ」と。

全くその通りです。

世界の先進主要国の賃金は、全ての国で上がっています。ところが、日本だけが下がっています(資料:表を参照)。これでは、暮らしが良くなるはずはなく、物が売れないのは当たり前です。

さらに、社会保障費は、先進主要国で日本だけが右肩上がりで、社会保障の負担が労働者に重くのしかかり、実質的な賃下げを招いています。

また、2021年度の日本の最低賃金は、全国加重平均で時給930円。年収で170万円。ワーキングプアの水準です。京都総評の調査では、京都で25歳の一人暮らしには1ヶ月25万円が必要です。

世界では最低賃金が大幅にアップ

先進主要国では、最賃を大幅に引き上げています。イギリスは4月に9.5ポンド(1520円)へ、ドイツは10月に12ユーロ(1620円)へ、米民主党は15ドル(1950円)へ引き上げる法案を検討しています。日本は、先進主要国の最賃引き上げから大きく遅れています。

一方、大企業の内部留保は、アベノミクスの8年間で133兆円も増え(40兆円もの大企業減税が一因)466兆円に達しています。コロナ禍でも内部留保は増え続けており、今こそ、コロナ禍と物価高騰から暮らしを守る抜本対策と大幅賃上げに使うことが求められています。

京都自治労連 第1987号(2022年6月5日発行)より

Bさんはこれまで助産師として妊婦やその家族を支えてきました。「子どもが好きです。不安を抱えた若い家族に寄り添ってあげたいと思って仕事をしていました」「自分も子どもを持って、ますますその思いは膨らみました」とBさん。そんなとき向日市の職員募集を知りました。「出産のときだけでなく、その後も家族のサポートをしていけたらいいなあ。今持っている保健師の資格と知識を活かしたい」と応募しました。

就職が決まり「地域に出て世代を問わず住民の健康を守りたい」と決意を話します。

Bさんの配属先は健康推進課で、成人の健康診断や予防接種などを担当しています。「医師会との打ち合わせや業者への資材の発注、見積もりなど保健師がするのですね。なんでもできるようにならなくちゃいけないですね」「コロナの第4次ワクチン接種対応もあり、皆さん忙しいです。私も早く仕事を覚えて頑張ります」とBさん。

「まだ小さい子どもがいて、仕事と家庭の両立について考えてしまうこともあります」「組合の説明会や懇談会で保育士さんや同世代の同じ悩みを抱える方々がいて、話ができると組合を身近に感じてました」と組合に入ってくれました。

京都自治労連 第1987号(2022年6月5日発行)より

5月29日、自治労連近畿ブロック主催の「『公契約』を考えるシンポジウム」が大阪グリーン会館で開催され、Webを含めて41人が参加して、「公契約」のあり方について議論を深めました。

「公契約」とは、国や地方自治体の事業を民間に発注・委託する際に結ぶ契約のことです。施設の建設工事、公共施設管理・運営、保育園や学童クラブの委託、窓口業務や情報管理等、生活に密着する多くの事業が、「公契約」として民間に発注・委託されています。

シンポジウムは、冒頭、自治労連弁護団の尾林芳匡弁護士が「あらためて公契約を考える」と題して公契約をめぐる課題を提起。守口市や大和高田市での学童保育事業の民間委託問題や吹田市で市民課窓口の民間委託を撤回させた運動など、「公契約」をめぐる近畿の状況が報告されました。

京都からは、アクトパル宇治の公募問題について、宇治市職労の東昭彦委員長が発言。財団法人・宇治市野外活動センターはアクトパル宇治の管理のために設立され、これまでは非公募で受託していましたが、22年度更新は公募にされてしまい、受託できなければ法人解散・職員解雇の危険性が生まれました。洛南地協は宇治市に申し入れ、雇用・労働条件の継承は仕様書に反映できなかったものの、事業の実績をしっかり評価させることで、結果として他の民間が参入せず受託できたことに注目が集まりました。

近年、厳しい財政状況を背景に、民間事業者の競争をあおり、自治体から民間事業者への公共工事や委託事業等における低価格・低単価の契約・発注が増大し、それにともなう受注先企業の経営悪化、労働者の賃金・労働条件の著しい低下がすすんでいます。公契約にルールを設けて契約・発注の在り方を問い直し、安定した企業経営と賃金・労働条件の改善をすすめ、公共サービスの「質」を確保し地域経済を活性化する「公契約運動」の前進が強く求められています。

京都自治労連 第1987号(2022年6月5日発行)より

「看護師の大幅増員」等を求めて例年行っている春のナースウェーブが、5月14日に開催されました。京都自治労連医療部会や京都医労連などで作る実行委員会が主催。

集会では、神戸市看護大学教授の林千冬さんの講演をWebで視聴。講演では「コロナ禍での医療現場の労働環境の悪化は、元々の労働環境の問題がベースにある」「コロナ禍で、看護サービスへ肯定的な見方が強まっており、労働環境改善のチャンスでもある」「よい看護が出来る労働条件を勝ち取るためには、よい看護を言葉で語り、仲間同士、労働組合あげてしっかりアピールすること」等と現場で悩み頑張っている看護師にエールを送りました。

職場交流では、府職労連医大支部、京都市職労病院支部や民間医療機関から職場実態の報告がありました。集会後、「看護師増やせ」と署名宣伝行動を行いました。

京都自治労連 第1987号(2022年6月5日発行)より

さいとう・まお=立命館大学産業社会学部教授。専門は家族社会学。

「男性介護者と支援者の全国ネットワーク」運営委員。思春期保健相談士。

「ケアラー支援条例をつくろう!ネットワーク京都(略称:京都ケアラーネット)」共同代表。

主著:『子ども・若者ケアラーの声からはじまる―ヤングケアラー支援の課題』(共著、クリエイツかもがわ、2022年3月)他

ケアする人も充実した人生を

「ケアラー支援条例」が必要です

ここ数年「ヤングケアラー」の深刻な実態が社会問題となっています。国、行政においても様々な施策が検討され始めています。5月22日に「ケアラー支援条例をつくろう!ネットワーク京都」を発足させるなど、市民運動としてケア・ケアラー問題に取り組んでこられた立命館大学教授の斎藤真緒さんにお話を伺いました。

――ヤングケアラーはどのような人のことですか

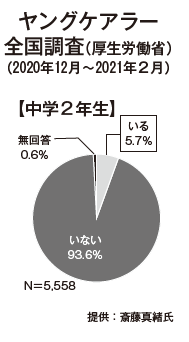

厚生労働省は、ヤングケアラーを「本来本人が担うと想定されている家事や家族の世話を日常的に行っている18歳未満の子ども」と定義しています。厚生労働省が2021年から行っている全国調査では、中学二年生の5.7%、全日高校二年生の4.1%、小学六年生の6.5%がヤングケアラーとして確認されており、クラスに1〜2人はケアラーの子どもがいることになります。ケアには、介護だけでなく、幼いきょうだいや障害のあるきょうだいの世話、精神障害の親への精神的なケアなど、様々なかたちがあります。

成人ケアラーの場合、自分自身の教育・職業・家庭といったキャリアや生活の土台がある程度固まっています。他方、ヤングケアラーの場合、そもそも自分自身の生活・人生に関わる土台づくりの途上にあり、土台がケアによって脆弱になる可能性があります。ケアラー自身のその後の人生に与える影響は計り知れません。クラブ活動や友人と遊ぶ時間もなく、人生の目標、教育や仕事に向けて努力することすら難しく、将来をあきらめざるを得ないところに深刻な問題があるのです。

――解決のために必要なことは何でしょうか

私は、ヤングケアラー問題の解決には、年齢で区切ることなく、18歳以降も継続的に支援をしていく視点が何よりも重要だと考えます。私はヤングケアラーという言葉に代わって、「子ども・若者ケアラー」という言葉にこだわっています。

私は、ヤングケアラー問題の解決には、年齢で区切ることなく、18歳以降も継続的に支援をしていく視点が何よりも重要だと考えます。私はヤングケアラーという言葉に代わって、「子ども・若者ケアラー」という言葉にこだわっています。

もっといえば、全世代のケアラーへの包括的な支援という視点も重要です。何故ケアにこれほどの子ども・若者が関わらざるを得ない実態があるのか。それは、ケアは「家族がする」を前提にして、現在の介護保険などの福祉や医療の制度が設計されているからです。

ケアとお金も切り離すことはできない問題です。ケアが必要な家族がいれば、非正規でしか働けなかったり、一人親世帯だったりと経済的に困難を抱えている場合が多く、「子どもにケアさせるな」となれば、その家庭はたちまち経済的に立ち行かなくなります。ケアラーの子どもたちは、親をはじめ家族の苦労をよく知っており、被害者意識ではなく「自分がやらなければ」との思いを多くが持っています。進学や就職で家を離れなければならない時は、「家族を見捨てた」と罪悪感にさいなまれることも少なくありません。家族規模が小さくなる中で、ケアと収入の両方の役割を家族が抱え込まなければならない状況を変えるためには、ケアを家族任せにすることなく、社会全体で支えることが重要です。

「介護と仕事の両立」にかかわる介護休業や介護休暇が少しずつ広がってはいますが、長期化するケア負担は解消されておらず、介護離職者は年間10万人近いまま推移しています。社会全体でみても、大きな損失であり、ケアラー問題は、企業の課題でもあります。

また、ミッシングワーカー(就職活動をしていない無職の人)は、40〜50代の失業者(求職活動をしている無職の人)が72万人に対して、103万人も存在しています(NHK調査)。この中には、ケアを理由に一度職場を離れ、社会との接点が断たれ、社会復帰が非常に難しくなった方もたくさんおられると思います。他者に自分の体・感情・時間を差し出すケアだけの生活は、人生を生きる力を奪ってしまいかねません。「ケアをしながらでも、自分の人生が生きられる制度」は本当に切実です。

ケアラー支援先進国のイギリスには、「ケアをする人が充実した人生を送れないと、ケアの質が落ちる」という考え方があります。ケアラー支援は、ケアを受ける人にとっても重要な意味があります。

――国内で先進的に取り組んでいる自治体を紹介ください

2020年3月に埼玉県で全国で初めて「ケアラー支援条例」が制定されました。その理念は「ケアする人が、健康で文化的な最低限の生活を送る」という、ケアラーの権利保障を掲げています。現在では、九つの自治体が「ケアラー支援条例」をつくっています。自治体によって力点の違いはありますが、早期発見と支援の充実のために、もっとも住民に近い自治体がケアラー支援に取り組む意義は大きいと考えます。

――先日、京都ケアラーネットが発足し、「ケアラー支援条例」をみんなでつくる運動が、京都で始まりました。自治体と自治体職員への要望と合わせてお話しください

5月22日に、「ケアラー支援条例をつくろう!ネットワーク京都(通称:京都ケアラーネット)」発足イベントを行い、京都で「ケアラー支援条例」をつくる市民運動をスタートさせました。認知症、障害、医療的ケア、男性介護者、ケアにかかわってきた13団体の代表による個人ネットワークが母体となっています。

私たちは、条例制定までの「プロセス」を大事にして、ケアにかかわる社会課題と願いを可視化し、市民の共感を広げることで命とケアが尊重される社会を目指しています。ぜひ多くの方に参加していただきたいと思います。

自治体では、ケアが必要な住民への制度の開発・発展がこれまで行われてきました。その横にいるケアラーにも目を向け、支援・支える仕組みが必要です。家族を一枚岩でとらえずに、個々人のニーズに寄り添う視点に立って住民と向かい合ってほしいと思います。

病や老いを支えるケア問題は、私たちみんなに関係する問題です。ケアフルな職場づくり、お互い支え合える職場づくりをすすめていただきたいです。

京都自治労連 第1987号(2022年6月5日発行)より

8月4日…開会総会・国際会議

8月5日…国際会議(2日目)

テーマ別集会等・碑めぐり遺跡めぐり

8月6日…22年世界大会―ヒロシマデー集会

※資料・申し込みは所属の単組か京都自治労連まで

京都自治労連 第1987号(2022年6月5日発行)より

自治労連近畿ブロック 公契約シンポ

とき:5月29日(日)14:00〜16:00 (受付13:30〜)

ところ:大阪グリーン会館2Fホール Web併用

青年部新歓

歴史ある京都の町中を散策してみませんか?

スプリングフェスタ

〜古都めぐりとミッションチャレンジ〜

とき:5月28日(土)

場所:京都市内一円

京都自治労連 第1986号(2022年5月5日発行)より

新年度が始まり、新規採用の仲間が職場にやってきました。

コロナ禍3年目での新採歓迎と組合員拡大の取り組みとなりました。各単組ではこれまでの経験や教訓を活かし、また組織集会で交流したアイデアなどを活用して工夫ある取り組みを進め、新しい仲間を組合に迎えています。

3つの単組でいち早く全員加入

各単組で取り組まれた組合説明会では、パワーポイントや動画の活用、配属先の先輩組合員が参加して加入を呼びかけるなど、準備や協議を重ね、意思統一してきた内容を実践し、「近い」を活かして新採加入につなげています。

これまでに与謝野町職、南山城村職、宮津市職で新採全員加入を実現しています。

府職労の「委員長のお手紙」作戦への返信での加入経験、京都市職労の「10日間プロジェクト」での組合員自身の経験や体験に引き寄せた“市職労があって良かった”との訴えや対話で共感が広がり加入につなげた経験、説明会以降も研修会場に足を運んで加入に結び付けた舞鶴市職労、配属先の組合員が説明会に参加し姿が見えた安心感などから加入につなげた宇治市職労や京丹後市職労など、貴重な経験が生まれています。

新採以外でも、指定管理者制度での賃金や雇用を守る組合の取り組みが職場に見え、未加入者の加入につなげた宇治野活労組の経験をはじめ、いち早い職場での声かけで新しい仲間を組合に迎えています。

職場での「対話」「声かけ」を

取り組みの舞台は職場に移っています。「困ったとき、悩んだとき、あなたの近くに労働組合とその仲間がいるよ」「一緒に声をあげる場所がここにあるよ」と対話をすすめましょう。「給与明細の見方」「自治労連共済」などの学習会や職場懇談会・交流会をとおして組合の姿を見せる取り組みをすすめましょう。

京都自治労連 第1986号(2022年5月5日発行)より

今年も自治体に採用された多くの仲間が組合に加入してくれています。新卒、社会人と採用年齢や職種も様々ですが、いい仕事がしたいという思いは変わりません。このコーナーで府内各組合から新しい仲間を紹介していきます。

Aさんは生まれも育ちも宮津。今年4月、新卒で宮津市役所に就職しました。

「やっぱり故郷はいいですね」と笑みを浮かべ話すAさん。大学時代は兵庫の都市部で過ごしましたが、外に出て故郷のよさを実感しました。働くなら宮津市でと試験を受け、採用されて本当に良かったと話します。

Aさんの配属先は商工観光課で、早速忙しく動き回っています。「早々に担当を与えられました。夏に向けて海水浴場の開設で地域の皆さんと打ち合わせしています」とAさん。天橋立があることから日本三景観光連絡協議会の事務局で他市との交流・調整もしていると仕事の様子を話します。「課の上司や先輩がなんでも教えてくれます。忙しいですが安心して仕事ができて充実しています」と笑みが絶えません。

「小学生から高校までサッカーを続けていたのでサッカーを再開したいですね」とAさん。少年サッカークラブのコーチが、市役所の先輩にいると聞き、「いまは所属課の人としか話せていませんが、これから他の課のみなさんとも交流できたらいいですね」と話します。

京都自治労連 第1986号(2022年5月5日発行)より

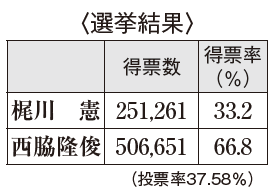

4月10日投開票で行われた京都府知事選挙で、京都自治労連も推薦する「つなぐ京都2022」の梶川憲さん(京都総評議長)は25万1261票(得票率33.2%)を獲得、健闘しましたが残念ながら勝利には至りませんでした。組合員のみなさんのご支援に心から感謝します。

4月10日投開票で行われた京都府知事選挙で、京都自治労連も推薦する「つなぐ京都2022」の梶川憲さん(京都総評議長)は25万1261票(得票率33.2%)を獲得、健闘しましたが残念ながら勝利には至りませんでした。組合員のみなさんのご支援に心から感謝します。

今回の選挙は、2年以上に及ぶコロナ禍で、あらためて国や自治体のあり方、公共の役割を浮き彫りにした中での選挙でした。北陸新幹線の延伸計画や北山エリア計画など莫大な財政負担や環境破壊につながる大型開発を進めるのではなく、府民や職場の声にしっかりと耳を傾け、公共の役割を発揮して、府民の命や暮らしを全力で守ること、府民のために安心して働き続けることのできる公務公共の職場体制を確立することが焦点となりました。

相手陣営は、京都新聞アンケートのすべての質問に「どちらとも言えない」と回答し、選対幹部も「争点化に…わざわざ乗ることはない」と発言するなど、政策論争を徹底して避け、投票率は37.58%という低投票率となりました。

京都自治労連は、自治体労働者の働きがいがいのちと暮らし・福祉・営業など住民のための仕事をすることにあること、国の方針の押し付けや、官僚的なやり方では決して働きがいある仕事はできないこと、市町村を支援し、市町村職員とともに苦楽をともにする京都府政の実現こそ私たちの願いであることなどを明らかにして、討議資料を作成し、職場要求と府政転換を結びつけて梶川憲さんの勝利のために奮闘しました。

梶川憲さんに寄せられた25万1261票は、府民の切実な願いの声に他なりません。残念な結果となりましたが、京都自治労連は、選挙を通じて明らかとなった府民要求の実現と自治体労働者としての要求実現を結びつけ、府政を「変革」し、新しい地方自治を生み出す運動に引き続き奮闘する決意です。

京都自治労連 第1986号(2022年5月5日発行)より