機関紙 - 組合活動カテゴリのエントリ

JR長岡京駅から南へ10分ほど歩くと、住宅街の中に、勝竜寺城公園があります。このあたりは、天王山の戦いで戦場となった場所で、勝竜寺城は当時の最前線。園内には発掘された城の礎石や石垣などを残しつつ、きれいな庭園になっています。公園施設の周りには堀も再現され、合戦時最前線だった城らしい強固な石垣造りの入り口が再現されています。

公園から歩いて5分位のところに市立神足ふれあい町家があります。この建物は国の有形文化財に指定された古い街道筋の住宅で町家独特の雰囲気を残しています。ここでは、カフェとちょっとしたお土産を買うことができます。今回は 、「長岡京の筍スイーツ」竹の子最中をいただきました。サラッとした甘みの甘露煮竹の子が最中に入っていて、後味さわやかさが魅力です。

京都自治労連 第1979号(2021年10月5日発行)より

すぎもと・よしお=

1947年 新潟県十日町市生れ

新潟大学卒業後 京都府立高校に勤務

現在 京北農民組合事務局長、

京北革新懇副会長

ヒ素含む膨大な残土は脅威

京北に新幹線はいらない

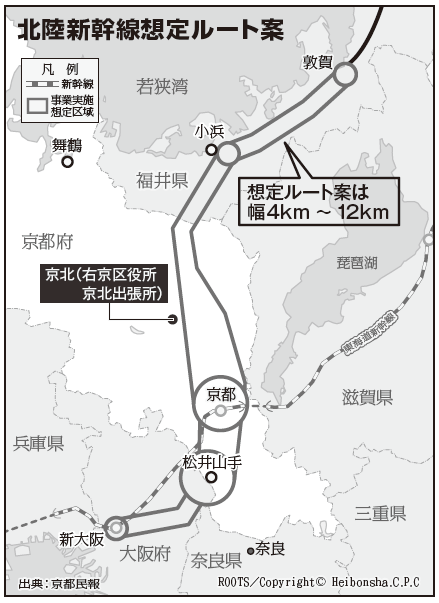

北陸新幹線の敦賀―新大阪間の延伸計画は、2023年にも着工しようとしています。残土問題などの環境破壊、建設費が2兆1000億円以上で京都の負担額は不明のままなど、問題が山積みです。住民の暮らしにどのような影響があるのか、着工ルートである京都市右京区京北中江町の杉本良雄さんを訪ねてお話しを伺いました。

――豊かな自然の京北の暮らし、地域の課題についてお話しください

杉本 私は、豪雪地帯で有名な新潟の十日町市出身です。大学を卒業し、京都にあこがれて教員採用試験を受け、最初の赴任先が北桑田高校で、そこで家内と知り合い結婚して京北町で暮らすようになりました。半世紀以上経っています。

2014年に教員を退職して、農業と京北農民組合などの取り組みをしています。

現在、稲作6反、全て合鴨農法。畑作は5アール、全て無農薬です。山菜栽培、果樹、キノコ、鮎漁、養蜂(日本ミツバチ)、林業なども行っています。

特に、1993年に合鴨農法による稲作との出会いで、より農業が楽しくなりました。田植えが終わった田に、合鴨のヒナを放し飼いにして、雑草や害虫などを食べてもらう農法。とにかく合鴨がかわいい。稲の成長とともに合鴨も成長します。合鴨農家の収穫祭では消費者で賑わい、新米や鴨料理など大好評です。

世界では、農業の大規模化が農業破壊と貧困を招いていることが明らかとなっています。国連は、大規模化から家族農業に明確に舵を切り、「国連家族農業10年」(2019年〜2028年)を定め、各国が家族農業推進の施策を進めることを求めています。

しかし日本では、補助金が出るのは農業の大規模化、工場化、IT化です。農家が離農する大きな要因が、農機具の買い替えです。トラクターやコンバインに数百万円の借金はできず、離農・耕作地放棄の原因です。小規模農家、兼業農家への手厚い施策が必要です。

――北陸新幹線延伸で、京北の皆さんが心配されていることはどのようなことでしょうか

杉本 第1に、小浜ルートの美山、京北の地層には大量のヒ素がある可能性が指摘されています。ヒ素は、水銀・カドミウムなどと同様に摂取すると生体への影響が大きく、自然界では主に岩石や土壌中無ヒ素として存在。空気や水に触れると猛毒の「亜ヒ素」に変化します。産業技術総合研究所の資料によれば、京北でヒ素を検出したデータがあり、北海道新幹線で大問題になったように、あいまいにはできません。

杉本 第1に、小浜ルートの美山、京北の地層には大量のヒ素がある可能性が指摘されています。ヒ素は、水銀・カドミウムなどと同様に摂取すると生体への影響が大きく、自然界では主に岩石や土壌中無ヒ素として存在。空気や水に触れると猛毒の「亜ヒ素」に変化します。産業技術総合研究所の資料によれば、京北でヒ素を検出したデータがあり、北海道新幹線で大問題になったように、あいまいにはできません。

第2に、莫大な量の残土問題があります。敦賀〜京都間の新幹線は、その8割がトンネルで、美山で182万トン、京北で200〜300万トンの残土が出るとされています。

今年7月の熱海市の残土流出事故では、130戸の家が押し流され、たくさんの方が亡くなりました。私たちにとって他人ごとではありません。

また、この残土を運ぶ大型ダンプカーが、京北の中を走り回る交通問題も心配です。工期は5年、大量の残土は、工事全体で10tダンプカー160万台と言われています。

第3に、いのちの水、上桂川の水の問題があります。大規模なトンネル工事で、地下水脈への大きな影響が考えられ、水量が減ると稲作や鮎漁も大きなダメージを受けます。

第4は、2兆1000億円以上の建設費です。府・京都市の負担額は、明らかにされていません。京都市は今、財政危機と言って住民サービスの削減を強行しています。そのお金を、建設費に充てることなどあってはならないことです。

――北陸新幹線延伸問題に対する住民の皆さんの取り組みについて教えてください

杉本 私たちが指摘する問題点について、「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」(以下「機構」)は、何もまともに答えていません。

京北地域で説明会が実施されない中、2020年1月、「京北に新幹線が通る?を理解する会」が結成され、住民運動が広がり、「機構」、自治会、行政、市議会議員などに働きかけ、2020年10月と11月に2回、機構の説明会を実施させました。第1回目は159人、2回目が103人の住民が参加。嬉しいことに会場には若い人が多く、自分から意見を述べ、説明会では次々と手が上がりました。

この説明会の実施を呼び掛けるビラも、自分たちで作り全戸配布しました。自治会の中には説明会に参加し、その内容を全住民に広報するところも生まれています。しかし、まだまだ圧倒的多数の住民には事実が知らされていません。そこで、二回目の全戸配布となる「北陸新幹線京都延伸を考える市民の会」作成のビラを、この夏、京北地域で配布しました。

――行政への要望をお聞かせください

杉本 北陸新幹線延伸問題では、府知事や京都市長は国言いなりになるのではなく、リニア新幹線問題できっぱり反対を表明している静岡県知事の様に、住民の立場に立ってその責務を果たして欲しいですね。

それから、地元をよく知っている職員を京北支所に配属して欲しいですね。京北には55の集落があります。災害の時など、地元のことを知らないと、機敏な対応はできません。

もう一つが、地域に財政的裏付けのある権限を与えてほしいです。中山間地の基幹産業である農林漁業の声をよく聞き、実態に合った施策を実施して欲しいです。

今、京北は、Iターン・Uターンにも人気があり、利用できる空き家がほとんどない状態です。京北の豊かな自然と暮らしにあこがれて新たに住民となった皆さんとも力を合わせて、素晴らしいふるさと京北をつくっていきたいです。そのためには、自治体職員の皆さんの力が必要です。

京都自治労連 第1979号(2021年10月5日発行)より

京都自治労連 第89回定期大会

緊急事態宣言発出に伴い開催日を延期します。

日時:10月20日(水)10:00〜16:25(予定)

会場:ラボール京都ホール

京都自治労連 第1978号(2021年9月5日発行)より

8月10日、人事院勧告が行われ、2021確定闘争がスタートしました。京都自治労連は、8月30日、人事院勧告を受けて京都府人事委員会と京都市人事委員会へ「公務労働者の生活改善につながる人事委員会勧告を求める要請書」の申し入れを行いました。コロナ禍で、懸命に奮闘している職員の努力に応える勧告になるよう強く求めました。

公務労働者の奮闘を顧みない勧告

今年の勧告は、2年連続の一時金削減(平均で年額6万2000円賃下げ)、月例給据え置きの勧告です。賃下げ勧告は、コロナ禍の大変なもとで職務を遂行している職員の奮闘を全く顧みず、職員の誇りを踏みにじるものです。

また賃下げ勧告は、来春闘に悪影響をおよぼし、民間労働者への賃下げの連鎖とコロナ禍で急激に悪化している地域経済に大きな打撃を与える事になります。それだけに、職場・地域から要求と力を集め、確定闘争での要求前進を勝ち取ることが大切です。

申し入れでは、(1)コロナ感染症対策や住民の暮らしを守るため、日夜、奮闘している公務労働者を励まし、「全体の奉仕者」としての誇りと尊厳をもって職務に専念できるように、公務労働者の労働基本権制約の「代償機能」としての役割を発揮し、すべての公務労働者の賃金・労働条件を積極的に改善すること、(2)人事委員会勧告にあたっては、国からの圧力・介入に屈することなく、給料表の改善を中心に再任用職員を含むすべての職員の給与改善を行うこと。とりわけ、職員のモチベーション維持の観点からも改善勧告を行うこと、(3)会計年度任用職員について、常勤職員と同様の処遇改善を行うとともに、雇用の安定と賃金労働条件の改善を行うことなど、27項目(京都市28項目)の要求を申し入れました。

学習を力に知恵と力を集め要求前進を

(1)すべての職場・分会・支部で「21秋季年末闘争討議資料」を使って学習会に取り組みましょう。

(2)組合員みんなの参加で、21確定要求書を作成し、当局との交渉を配置しましょう。

(3)人事委員会宛ての団結署名に、すべての職員の参加を勝ち取りましょう。

(4)政治を変えて、コロナ危機から住民のいのち暮らしを守り、安心して働き続けられる職場・地域づくりをすすめましょう。

京都自治労連 第1978号(2021年9月5日発行)より

選管告示第1号

2021年8月20日

京都自治体労働組合総連合選挙管理委員会

委員長 上野 広光

京都自治労連規約21条に基づき、2021年度・2022年度の京都自治労連役員選挙を次のとおり実施する。

1、選挙すべき役職及び定数について

| 役職名 | 定数(規約数) | 選挙区 |

| 執行委員長 | 1名 | 全府区 |

| 副執行委員長 | 5名(若干名) | 全府区、京都府職労ブロック、政令都市ブロック 都市職ブロック 町村職、非正規雇用・公務公共関係ブロック |

| 書記長 | 1名 | 全府区 |

| 書記次長 | 1名(若干名) | 全府区 |

| 執行委員 | 13名(若干名) | 全府区 ただし、京都自治労連役員選挙規程第9条に定める青年部・女性部・現業評議会・公営企業評議会から推薦させる4名を含む。 |

| 会計監査 | 4名(若干名) | 全府区 |

2、選挙日程について

- 告示:8月27日(金)

- 立候補受付、締切:9月3日(金)午前9時から9月13日(月)午前10時まで(ただし、書記局開局時間中)

- 受付場所:京都自治労連書記局

- 運動期間:立候補受付から10月18日(月)まで

- 投票:郵送により9月13日(月)から10月18日(月)まで

返信は京都自治労連書記局午後5時必着 - 開票等:10月20日(水)第89回定期大会にて

3、立候補について

立候補しようとする者は、所定の立候補用紙に必要事項を記入して選挙管理委員会に提出すること。

4、候補者の選挙活動について

(1)活動方法

立候補者の主張、政策論争などは各自作成のビラで自由におこなう。なお、ビラについては配布前に選挙管理委員会に10部提出すること。

(2)禁止事項

大会中の会場内での支持拡大、宣伝活動は禁止する。大会会場及び同会館内での拡声器を使用した演説は禁止する。

京都自治労連 第1946号(2019年7月5日発行)より

新型コロナ感染症の「第5波」が猛威を振るい、8月20日に京都府にも緊急事態宣言が出されました。京都自治労連は8月31日、今年に入って4回目となる「緊急事態宣言発令に伴う緊急要請書」を、西脇隆俊京都府知事に提出しました。

申し入れでは、「医療の必要な方が、医療を受けられないことが無いよう府の果たす役割は重要だ」と指摘。同時に、「保健所の職員の挨拶が"今日は、日付が変わらないうちに帰ろうね"となっている。過労死ラインを大幅に超える働き方で、このままでは職員の命が危ない」と職場の現状を示し、安心して働ける条件整備を強く求め、7項目の要求を申し入れました。

(1)、逼迫する保健所など関連部署の体制確保など改善策を早急に講じ、過労死ラインを超える長時間労働を余儀なくされている職員を無くすことなど、職員の健康管理に早急に取り組むこと、(2)業務過多となっている職場への対策を講じること、(3)台風シーズンを控え、避難所の開設、運用に従事する職員の安全確保、(4)全てのコロナ感染者が、必要な医療を受けられる体制を早急に確立するため、臨時の医療施設の開設や、医師会との連携で在宅療養でも医療が受けられる体制の具体化、(5)休業・時短要請に伴うすべての事業者への損失の全額補填、収入減に伴う生活困窮者への生活支援金支給など、府の協力要請による損失補償を全面的・迅速に行うことを強く要請しました。

京都自治労連 第1978号(2021年9月5日発行)より

「明かりははっきりと見え始めている」。先月25日、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の1道11県への拡大を決めた後の記者会見での菅首相の発言である。この人はいったいどこを見ているか、「国民は総理と同じ明かりは見えているのか」と質した記者には恐らく赤信号が見えていたのだろう。

デルタ株に対しても80%発症を防ぐ効果があるとされるワクチンは有効だ。しかし、デルタ株は非常に感染力が高く、「第5波」では爆発的感染拡大により、保健所は機能不全となり、医療は崩壊している。一方のワクチン接種は64歳以下を対象とした接種が始まったばかりで感染スピードに全くと言っていいほど追い付いていない。さらに、免疫の失活もこの間明らかとなった。

いのちを救うために、これまでの枠を超えた対策が必要だ。これまでとフェイズが変わった時に、総理が楽観論を振りまくことは犯罪的行為に近い。そんな方には1日も早くお辞めになっていただかなければならない。(F)

京都自治労連 第1978号(2021年9月5日発行)より

京都市左京区にある京都府立植物園は、日本で最初の府立植物園として戦前の1924年に開園された歴史ある植物園です。園内南側にはバラや四季の草木が鑑賞できる造形花壇や規模、種類とも日本一を誇る観覧温室など人工造形の観覧施設、北側には自然林である「なからぎの森」や日本各地に自生する桜や梅、竹笹などをできるだけ自然に近い状態で植栽した植物生態園があります。

この植物園の植物を管理する職員のひとり・Aさんに仕事の事や職場へのおもいなどを聞きました。

「蘭」だけで1200近い品種

細心の注意払って育てていく

「府立植物園では4つのグループに分けて仕事をしています。1つは水耕植物や絶滅危惧植物などを扱う企画、2つ目は温室、3つ目は種を作り種から育てる花壇、4つ目は園内の様々な木を育て維持する樹木です」。

Aさんは「どのグループも標本でなく生きた植物を育て守り後世に伝えていくことに主眼に置いています。それが公園ではない植物園たる所以です」と胸を張ります。園内を歩くと「雑草かな?」と思う小さな植物にも管理番号が書かれたタグがつけられています。この広い園内を20人ほどの職員で管理しています。

Aさんは現在温室グループ。案内された温室には数百もの小さなポットにひとつひとつタグがつけられたポインセチアがところ狭しと並びます。「ポインセチアだけで140品種。食虫植物は数百種、蘭だけでも1200種以上あります。本当に管理が大変です」と話します。今育てているポインセチアをはじめ、ベゴニアやサボテンなど、年間9回に及ぶ種別の植物展示会に向けて育成させます。バックヤードの温室は8棟あり、ひとつひとつの発育状況を見ながら、水をやり肥料を与えます。「マニュアルなどありません。生き物ですから…」と、これまで積み重ねてきた経験と自信がうかがえます。

府民の財産守り

府民に還元していく

「この仕事に就いて30年になります」と照れ笑いするAさんは、現業職の土木技術士として京都府に就職しましたが、職員募集があり今の植物園に異動してきました。「新しいことを求めて植物園にやってきましたが、右も左もわからなかったので必死でした」と当時を振り返ります。

府立植物園は戦後、連合国軍総司令部(GHQ)に接収され、多くの樹木が伐採されました。再建に奮闘した府の職員がAさんの先輩にあたります。「先輩から様々なことを引き継ぎました。『府民の財産を預かり府民に返していく』が貫かれていました」と話すAさん。栽培や管理の技術を一緒に働きながら懸命に覚えてきました。全国各地の植物園とも情報交換を行いながら植物の保存、育成に力を入れています。「他県の植物園の話ですが指定管理が導入され、生育に5年10年とかかる植物育成の継承ができない事態が発生しています」と、昨今の委託化・民営化に不安を感じています。「今、若手職員が頑張ってくれています。技術継承しながら植物園を守り発展させたい」と抱負を話してくれました。

果たしてきた役割を再確認

植物園はいまのまま守りたい

Aさんは、長年植物園に携わってきた経験から、植物園の敷地を潰しアリーナをつくろうとする「北山エリア整備基本計画」に疑問を呈します。

「貴重な樹木が伐採されることはもちろんですが、植物園とその周辺の環境が変わってしまい、作物に与える影響は大きい」とAさんは指摘します。また、北部から吹く風の影響なども心配です。「園内や周辺の樹木は、防風の役割を果たしてきました。昨今の異常気象からもなおさら心配です」と長い歴史の中で、府立植物園が防災の観点でも役割を果たしてきたことを教えてくれました。

最後にAさんは「あと3年で植物園は100周年を迎えます。府民の皆さん、地域とともに発展してきたことはうれしいですね」と話し、府立植物園が全国的にも貴重な「生きた植物の博物館」であり、地域の生態系や防災の観点からも重要な施設であることを強調されました。

京都自治労連 第1978号(2021年9月5日発行)より

Web大会に9000人の参加

8月2日から9日まで、原水爆禁止2021年世界大会が開催されました。新型コロナ感染症拡大のもと、世界大会は昨年に引き続いてWeb開催となり、のべ9000人を超える参加者が「核兵器廃絶へ世界を動かす」決意を固めた大会となりました。京都自治労連からは、38人の仲間が参加しました。

批准広がれば、違法性さらに明らかに

世界大会では、1万3000発の核弾頭が存在し、核大国の対立の中で核兵器使用の危機が高まっているとして、核保有国の核兵器増強の危険な実態を明らかにしました。そして、「核抑止力」論という危険な幻想からの脱却を呼びかけました。

また世界大会は、核兵器禁止条約が今年の1月22日に発効したことで、核兵器が道義的に非難されるだけでなく、国際法上も史上初めて違法となった意義を強調。禁止条約への署名・批准国が広がれば広がるほど、核兵器の違法性はいっそう確かなものになるとして、世界の諸国に呼び掛け、その拡大に力を尽くす決意を明らかにしました。

さらに世界大会では、核兵器の破壊的結末を、身をもって知っている被爆国・日本政府が、国民世論に応えて禁止条約を支持し締結するならば、核兵器廃絶へ世界の流れを大きく後押しすると、日本の禁止条約の締結の意義を強調し、禁止条約を拒み続ける政府を批判、政策の転換を国民に呼びかけたことも大きな特徴でした。

世界の人々に行動を呼びかけ

世界大会は、次の行動に取り組むことが呼び掛けられました。

一、原爆パネル展など、核兵器使用の非人道的な結末を普及する活動を内外に広めよう。

一、核兵器禁止条約への支持と参加を求める世論を広げる行動に取り組もう。

一、第76回国連総会、NPT再検討会議、禁止条約締結国会議等を節目に、諸国政府と市民社会の共同を発展させよう。

一、軍事費の削減、外国軍事基地の撤去、軍事同盟の解消、枯葉剤など戦争被害への補償・支援と被害の根絶、平和教育の推進、反戦・平和の諸課題にもとづく運動の共同の発展を。

京都自治労連 第1978号(2021年9月5日発行)より

精華町では新型コロナワクチン接種対策室が設置され様々な部署から人が動員されています。担当の対策室はもちろん、数が減った部署でも通常業務で慌ただしい毎日です。そんな中、頼もしい新人が書記局に駆けつけてくれました。

これから何十年も働いていく 声掛けあえる職場がいいですね

精華町職: Bさん

Bさんは今年3月に大学を卒業し、精華町に就職した新卒です。「学生時代はコロナで就職活動が難しかった。どんな仕事をするか悩みました」と話すBさん。これから何十年も働き続けるなら人に役だつ仕事がしたいと、地元精華町役場に就職しました。配属先は高齢福祉課で、既に多くの案件を抱え頑張っています。「覚えることがいっぱいですが、忙しい中でも先輩がアドバイスをくれるので助かります」と今の仕事へのやりがいを感じています。

「マイボール。マイシューズ持っています」と笑うBさん。学生時代はボウリング部に所属していました。「新人の歓迎会はボウリング大会だ」と同席した先輩から声。Bさんは「ボウリングはともかく、早くコロナが収束して、同僚や先輩、役場の皆さんと交流したいですね」と話し、他の部署とも気軽に声を掛け合える職場で、いい仕事がしたいと眼を輝かせます。「常に発展していく自治体を作る一助になりたいです」。

京都自治労連 第1978号(2021年9月5日発行)より