機関紙 - 組合活動カテゴリのエントリ

ロシア政権のウクライナ侵攻から1ヶ月が経過した。ロシア政権の軍事侵攻に対して、ロシア国内はもとより世界各地で反戦デモや集会が開かれるとともに、国連総会でも141ヶ国が非難決議を挙げ、ロシア政権を追い詰めている。

国際決済システムからも排除され、窮地にたたされたロシア政権は、人道を逸脱し、民間人や施設も含めた無差別攻撃を行うだけでなく、化学兵器や核兵器の使用まで言い始めている。

日本では、安倍元首相が「核の共有」を言い出したり、岸田政権が敵基地攻撃能力の保有を検討するなど、惨事便乗で軍拡の道を突き進もうとしている。今こそ戦争だけは絶対にだめだという思い、憲法前文にある平和を愛する諸国民との連帯を強め、世論を大きくしなければならない。平和憲法を投げ捨てた時にはどんな事態を引き起こすことになるのか、ウクライナへの軍事侵攻を目の当たりにし、日々生々しい映像を見ている私たちは改めて考えなければならないのではないだろうか。(F)

京都自治労連 第1985号(2022年4月5日発行)より

与謝野町は「自然循環農業の町」を掲げて、自然環境の保全と地域農業の支援を行っています。そのひとつが、地域から出たおからと米ぬか、魚のあらなどで作る有機質肥料「京の豆っこ肥料」。与謝野町直営の工場で生産し、それを農家が購買するシステムをつくっています。

肥料の生産・普及などにあたっている農林課のBさんにお話を伺いました。

行政が肥料を生産するってすごい

Bさんは昨年4月に行政職で与謝野町に就職した新人です。「直営で肥料を作っていることに驚きましたし、自分にできるか不安がありました」とBさんは当時を振り返ります。

Bさんの仕事は、肥料を作る原材料の手配や生産状況の確認、品質調査や農家との調整など多岐にわたります。「コロナの影響で原材料のおからや魚のあらの手配が充分にできずに苦労しました」とBさん。生産・消費のサイクルが鈍ればそこから出る原材料も減るという悪循環が生まれていると話します。

肥料の品質管理と向上もBさんの仕事。三重大学にお願いして肥料の品質結果や散布の量、時期・方法なども年間サイクルでアドバイスをもらい、この結果を農家に発信しています。「長年この地で農業を営んでいる方々に土づくりから発育状況までお聞きし、肥料生産だけでなく農林行政全体に活かしたいと思います」とBさんは話します。

「京の豆っこ米」ブランドで農家が元気に

与謝野町は「京の豆っこ米」を町の特産物として全国に発信しています。このブランド米は、「京の豆っこ肥料」を使用していることが条件のひとつとなっています。肥料を生産供給する町の責任も重要です。100%有機質で地域から出た原材料にこだわります。安心・安全な肥料を行政が提供し、農家と一緒になってブランド力をあげていきます。個々の農家が別々に同じ有機素材の肥料を使おうとすると数倍のコストがかかるとBさんは言います。取材当日はちょうど肥料が各農家へ出荷されるときで、見送るBさんからすこし安堵の笑みがこぼれます。

肥料は各農家からの「栽培計画書」をもとに出荷されます。年々「京の豆っこ肥料」を使う農家が増えてきているそうです。一方で、農家の高齢化と後継者不足も深刻で、廃業する農家もありました。「『京の豆っこ米』ブランドが全国に広がって生産がもっと増えればいいですね」と、この1年農家とのやりとりを続けてきたBさんからでた一言が心に響きました。

住民とともに与謝野町を安全で安心のまちに!

Bさんからお話を伺う中で、たびたび「町のグランドデザイン」という言葉を聞くことができました。与謝野町が行っている有機質肥料の生産と農家への提供は、町の中心を流れる野田川から天橋立をのぞむ阿蘇海までの自然環境を保全し改善する取り組みでもあります。Bさんは農家の生産性だけでなく、与謝野町の今後の農業の姿や環境問題なども見据えて仕事を考えています。

Bさんを最初に取材した新規採用時の「農家が安心して作物づくりができる町の施策を発展させていきたい」「与謝野町をもっといい町にしたい」思いは仕事に活かされています。

京都自治労連 第1985号(2022年4月5日発行)より

ウクライナを侵略したロシアが核兵器による威嚇を行っていることを口実に、米軍との「核共有」発言や、「憲法9条では日本を守れない」などと平和憲法を攻撃し、改憲への動きを自民党や維新の会が強めています。これらの議論は、日本を核兵器の使用も辞さない戦争に導く危険なものです。

核共有は、プーチンと同じ立場

安倍元首相は、テレビ番組(2月27日)で「NATOではシェアリング(核共有)している。自国に米国の核を置き、それを落とすのはそれぞれの国が行う。非核三原則があるが議論をタブー視してはならない」と発言。同席した橋下徹・元大阪市長も「核シェアリングを議論すべき」とけしかけました。

日本がNATOのような「核共有」をおこなえば、在日米軍基地や自衛隊の基地に核弾頭を貯蔵する施設がつくられ、自衛隊は核弾頭を搭載できる戦闘機を置き、核弾頭を運ぶことができる大陸間弾道ミサイルの配備にもつながります。「核持ち込み」どころか、自衛隊が核攻撃に加わることになります。

日本維新の会は、「核共有による防衛力強化等に関する議論を開始する」ことを提言し、国会では「なぜ核共有しないのか」と政府に迫るありさまです。

これらの議論は、核による威嚇に核で対抗するもので、プーチン政権と同じ立場です。

核兵器禁止条約が発効した今こそ、日本は批准し、廃絶の先頭に立つべきです。

軍拡に軍拡はエスカレートしかない

岸田政権は「敵基地攻撃能力の保有検討」と言い出しました。相手国の領空に入って軍事拠点を爆撃することも「排除しない」と言っています。これも、ロシアのプーチン大統領がやっていることと同じです。

戦争放棄をうたった憲法9条違反です。岸田首相は、自民党大会で「憲法改正に今こそ取り組まなければならない。その力を得るたたかいが参議院選挙だ」と発破をかけました。

軍拡に軍拡で対抗すれば、果てしないエスカレートしかありません。今こそ、憲法9条を生かした外交努力こそ必要です。

京都自治労連 第1985号(2022年4月5日発行)より

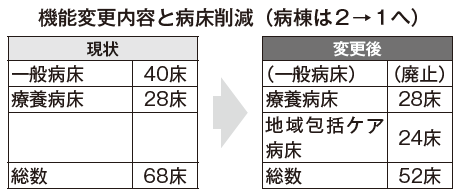

3月19日、福知山市大江町で、市立福知山市民病院大江分院の機能変更や16病床を削減する条例提案が行われている問題について、「大江町の医療を考えるつどい」が開催され34人の市民が参加しました。病床削減の背景にある国と京都府の医療政策や、その問題点を学び、分院を守る運動について熱心に議論が行われました。

福知山市の姿勢を厳しく批判

主催したのは「福知山の医療と福祉をよくする会」(代表:奥井正美福知山地労協議長)。奥井代表は、あいさつで「福知山市に、本日の集いで病床削減の説明を求めたが、応じてもらえなかった。住民に説明もなく、住民の命に関わる医療機関の在り方を変更するなどは許されない」と市の姿勢を厳しく批判しました。

つづいて、京都社保協政策委員の中村暁さんが、「大江分院病床削減の背景」と題してWebで講演。「会」の事務局の塩見正さん(京都医労連書記次長)が、福知山市がすすめる大江分院の機能変更と病床削減の問題点について報告を行いました。

病床削減理由は当てはまらない

塩見さんは、福知山市は「人口減少による利用率の低下」と「地域ニーズに合った病院づくり」を分院の機能変更と病床削減の理由としているが「全く当てはまらない」と述べて説明を行いました。

現在の大江分院の利用状況について、病床稼働率は、2018年:88・7%、19年:88・7%、20年:85・4%と、コロナ禍にあってもほぼ横ばいで、「類似病院」の利用率(66・6%〜66・1%)と比較しても大江分院は平均よりも相当高い利用であり、市が病床削減の理由としている「利用が減っている」ことは、理由にならないと指摘しました。

病床が16床削減される問題については、今の稼働病床は平均51床あり、新しい病床は52床しかなく、地元の住民が必要な時に入院が出来ない事態が起こると強調。

また、一般病床(40床)を廃止し地域包括ケア病床(24床)に変更する問題点については、入院患者は60日以内に7割〜7・25割が在宅に帰されることになり、これができる患者しか入院できなくなる。病院で患者の選別が行われると指摘。高齢者独居や高齢者のみ世帯が多いなか、病院の機能変更が「ニーズに合わせた」とは言い難いと批判しました。

大江分院の財政状況については、経常収支比率は103・0と「類似病院平均値」97・9を上回って黒字であり、財政的にも変更しなくても運営していけると強調しました。

つづいて、会場の参加者から「大江分院があるから安心して暮らせる」「高齢者が多く、利用しやすい分院を残してほしい」「地域ケアの拠点として充実を」など大江分院の役割や感謝の思いが次々と出されました。

集いは最後に、「大江の地域医療をよくする会」を結成し、明らかになった問題点を住民や全議員に知らせ、大江分院の機能変更と病床削減をストップさせる住民運動に取り組むことを確認し合いました。

京都自治労連 第1985号(2022年4月5日発行)より

「3・11」福島第一原発事故から11年、府内各地で「原発はいらない」と集会などが行われました。

3月12日、「バイバイ原発3・12きょうと」集会が円山音楽堂で開催され、1200人が参加。

福島第一原発の現状や原発をなくすたたかい、原発訴訟団からの訴えなどが行われました。また集会では、「ロシアのウクライナへの軍事侵攻に抗議し、即時撤退を求める」特別決議が確認されました。

宮津市では、「福島原発事故から11年―いま未来への選択のとき」が3月10日から13日まで宮津市・ミップルで開催。12日には、傘木宏夫氏(NPO地域づくり工房代表理事)の講演があり、舞鶴、福知山の会場へもオンライン中継されました。

京都自治労連 第1985号(2022年4月5日発行)より

なかむら・さとし=

京都社会保障推進協議会政策委員

共著書に『安倍医療改革と皆保険体制の解体 成長戦略が医療保障を掘り崩す』

(岡崎祐司・中村暁・横山寿一、福祉国家構想研究会編著、大月書店刊)他。

科学的・医学的見地に立ったコロナ対策を

国に対して、しっかり物を言う府政が必要

京都府では、コロナの第6波で亡くなる方が急増し、第5波の6倍にもなっています。人口100万人当たりの亡くなった方が、大阪を抜いてワーストワンになってしまいました。その一方で福知山市では、大江分院の病床削減の条例が提案されています。一体京都のコロナ対策、地域医療はどうなっているのでしょうか。地域医療の充実の運動に取り組んでおられる京都社会保障推進協議会政策委員の中村暁さんにお話を伺いました。

――今、コロナ対策の現場で何が起こっているのでしょうか。

京都府の感染者数は、今のところ2月9日の2996人をピークに引き続き高水準です。

京都府の感染者数は、今のところ2月9日の2996人をピークに引き続き高水準です。

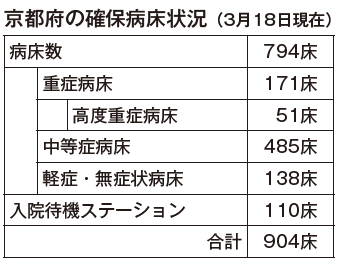

3月15日現在の確保病床利用率は44・1%(402/904)、自宅療養者数は9262人で、第6波は凄まじかった第5波をはるかに凌ぐ感染拡大です。

京都府内で大きな問題となったのは、高齢者施設入所者が陽性と診断されても入院できず「施設に留め置き」される事態です。

現場からの訴えは悲痛で、「救急車を呼んだが入院できずに送り返された」「入院できずに施設で亡くなられた」。更に「入院を求めたところコントロールセンターや救急隊から『延命措置』の有無を確認された」との訴えまであります。

――京都府のコロナ対策をどのように見ておられますか

京都府が公表する新型コロナの確保病床数は904床ですが、「まやかし」ではないかと言われても仕方がない状況にあります。904床のうち110床は「入院待機ステーション」(島津アリーナ京都に開設)ですが、まともに機能しているとは言えません。3月2日時点での使用病床は1床だけと聞いています。

医療スタッフを確保して「110床」をフル稼働させれば、高齢者施設の「留め置き」状態の改善に大きく貢献したはずです。医療を受けられず亡くなられた方や家族のことを思うと、厳しく批判されても仕方がありません。

府のコロナ対策が、科学的・医学的な見地に基づき、しっかり行なわれていれば、「110床」を架空の病床のままにして稼働させない判断はあり得ません。

また、23ヶ所から8ヶ所に統合された保健所の増設や、実は38床しかない感染症病床の抜本的見直しが必要なのに全くそのようなことはありません。驚くことに府知事は「保健所の統合はメリットがあった」と発言しています。

こうした府のコロナ対策になってしまっているのは、これまでの国策の積み重ねによるものだということを、自治体職員の皆さんには深く理解して欲しいですね。

国の施策は相も変わらず「病床削減」「医師抑制」のまま、あくまでそれを貫こうとしています。だから、感染症病床を増やす議論や、保健所の数を増やす議論はほんのかけらも出てきていません。

――国の医療政策の特徴は何ですか

医療費を削減する医療制度改革は、小泉改革以降、一貫し、着実に推進されています。改革の最大の眼目は「都道府県単位の医療費適正化」システムをつくることにあります。

都道府県は6年を1期として「医療費適正化計画」を策定し、都道府県が推進役となっています。

そして、入院医療費なら病床数・医師数、外来医療費なら医師数が医療費が高くなる主な要因だとして、削減の標的にしています。

「地域医療構想」がその中心的な仕組みで、2025年までに全国で「20万床削減」を目標としています。

ところが、医療機関や住民の抵抗があり、病床削減は自動的には進みません。そこで、業を煮やした国が出したのが、全国の公的・公立病院424病院(現在は436)の名前を発表し、病院の統合を含む病床削減を迫ったのです。

そのリストに、京都では、国保京丹波町病院、市立福知山市民病院大江分院など4つの医療機関の名前が入っていたのです。福知山市の3月議会に、大江分院の機能変更と、1病棟と16病床削減の条例がこのコロナ禍に提案されています。

もう一つの柱が、医師を削減するために「医師偏在指標」を使った医師数のコントロールです。

2019年度に、全都道府県・二次医療圏を「医師多数区域・医師少数区域・どちらでもない地域」に分別して、「医師多数」とされた都道府県は、医学部学生の定数削減や他県から医師採用が自由にできなくし、逆に「医師多数」の県から「少数」県へ医師を派遣する制度なども考えています。京都府は医師の数が全国2位ですから、医師数が確実に減らされます。

――コロナ禍でも、病床や医師の削減をすすめようとしているのですか

新型コロナの感染拡大当初は、さすがに表立った動きはありませんでした。しかし、2021年5月に国会で成立した改正医療法は、コロナ禍にあっても、病床削減、医師削減をすすめる宣言と言えます。

国は、新型コロナ感染症拡大を、「イレギュラーなものにすぎない」として、地域医療構想を着実に進めていくとしています。消費税を財源に、病床削減や医療機関の統合・廃止を後押しする財政支援制度もその一つです。

それだけではありません。国は、公立・公的病院だけではなく、民間病院にも地域医療構想達成へ従属させる動きをさらに強めています。

――地方自治体、職員に対しての要望をお聞かせください

私はこれまで、府の医療政策は、国の政策に可能な限り抵抗してきたのではないかと一定評価してきました。しかしコロナ禍は、国いいなりの府の本性を露呈させたと思います。

地方自治体には、住民のいのちと暮らしを守る義務があります。国の方針にただ従うのではなく、今ほど、国の誤った方針にしっかり物を言い、住民を守る役割を果たすことが求められているときはありません。特に京都府と知事にはその役割を果たしてほしいです。

職員・組合員の皆さんとは、地域医療を守るためにご一緒に力を合わせていきたいと思います。

京都自治労連 第1985号(2022年4月5日発行)より

ロシアのウクライナへの軍事侵略に強く抗議し、攻撃の即時中止、直ちに撤退を求める。

京都自治労連が書記長談話を発表。内容は、ホームページでご確認ください

京都自治労連 第1984号(2022年3月5日発行)より

京都自治労連は、2月21日〜25日にかけて府内全自治体に要求書を提出し、当局と懇談を行う「2022年春闘自治体キャラバン」を実施しました。今回のキャラバンでは、コロナ禍のもとでの住民の暮らしの現状や課題、懸命に奮闘している職員が安心して業務に専念できる賃金・労働条件などの問題でやりとりを行いました。

コロナ感染拡大への対応

オミクロン株の急激な感染拡大で、地域経済や暮らしに大きな影響が出ています。また、職員の中にも感染者や家族の感染・濃厚接触者が出ており、業務にも支障をきたすなど深刻な現状が語られました。

府の保健所への支援では、保健師を派遣するとともに、府の要請で自宅療養者宅への食料配布活動に取り組んでいることが話されました。また住民への支援では、商品券の配布や低所得世帯への灯油券の配布。コメ暴落への対応では、作付面積に応じて交付金の配布等、各自治体で様々な工夫が行われています。当局からは、国や府への財政支援策など抜本的強化を求める意見が出されました。

ワクチン接種では、三度目の取り組みとなることから、ほとんどの自治体で「順調に来ている」「65歳以上はめどが立った」などの話が出されました。

ケア労働者への賃金改善では

昨年の先送り課題である一時金削減問題では、多くの自治体で「国通り」で3月議会に条例提案が予定されています。

ケア労働者(保育士・学童指導員・介護職員・看護師等)への処遇改善では、正規職員は医療従事者以外の改善が見送られています。

会計年度任用職員については、北部と南部ではっきりと対応が分かれています。口丹以北の自治体では、方法に違いはありますが何らかの形で改善が検討されています。一方、南部では、ほとんどの自治体で見送る方向が示されましたが、4月から会計年度任用職員の改善を予定しているとの自治体もありました。

超過勤務問題では、多くの自治体で、「上限規制の条例化」以降削減傾向にあるが、部署によって時期や季節もあり、選挙事務や議会対応で長時間勤務が続いている職員がいることや、年休が5日間消化できていない職員もいることが述べられました。執行部は、人員増等の対策強化を求めました。

京都自治労連 第1984号(2022年3月5日発行)より

春闘・知事選勝利へ全力を

かじかわ憲知事実現で人も環境も輝く府政に

京都自治労連の22春闘方針を決定する第206回中央委員会が、2月16日、Webでの参加を中心にラボール京都を会場に開催されました。執行部提案の春闘方針案は、参加者の全会一致で可決され、2022年春闘での要求前進、4月の京都府知事選挙でのかじかわ憲さんの勝利へ全力でたたかうことを確認しました。

4月10日投開票でたたかわれる京都府知事選挙に立候補表明した京都総評議長のかじかわ憲さんが決意表明を行い「『府民とともに』人も環境もかがやく京都へ、みんなで変えよう」と力強く訴えました。

討論では、コロナ感染拡大への対策強化を求めるとともに、ケア労働者の賃金改善の取り組みで前進を切り開いている経験が報告され、「組合で頑張ったから」と確信が広がる中央委員会になりました。

京都自治労連 第1984号(2022年3月5日発行)より

「入院できず、しんどそうな患者さんのことを思うと眠れなかった」。保健所に働く職員から府職労連に届いた声です。保健所を減らし続けてきた自民党府政。府民は、命の危機に相談できる場所が奪われました。職員の皆さんにとっては、命を救えない口惜しさが。保健所を、地域に再生し、住民の中に入って市町村と医療機関や福祉関係団体の皆さんと力を合わせる。その拠点となるのが、公衆衛生の要としての保健所です。

皆さん、改めて「府民と一緒に、地域で頑張る」自治体に、京都府庁から作り直していきたいと思います。ぜひお力をお貸しください。

京都自治労連 第1984号(2022年3月5日発行)より