機関紙 - 最新エントリー

今年4月に宇治市に就職した二人。「建材メーカーで営業をしていました」と話すBさん。現場の業者相手の仕事で昼も夜も常に携帯電話が手放せない毎日でした。「もっと腰を落ち着けて丁寧な仕事をしたい」と、結婚を機にライフスタイルを変えたいと、「住民との距離が近くていい仕事ができるのでは」と宇治市を選びました。

Cさんは新卒での採用。歴史が好きで「歴史を学ぶなら京都」と東京から京都の大学を選び学生生活を過ごしました。「ますます京都が好きになりました。そんな地域を支える仕事がしたい」と宇治市を選びました。

仕事を始めて8ヶ月たちますが、二人とも宇治市を選んでよかったと話します。

Bさんは農林茶業課で宇治市が管理する山林の管理調査を行っています。「事務職で採用されたのですが、技術職の仲間と一緒に林道パトロールや鳥獣被害対策などにあたっています」とBさん。調査のため道なき道に分け入ったり、網にかかった鹿の対応で現場に行ったりと「役所にはこんな仕事もあるんだ」の驚きと、そしてやりがいを話します。

「私も事務職で採用されましたが、机に座って仕事をしているだけじゃないと感じました」と話すCさんは市民協働推進課に所属。地域との繋がり促進、活性化を図る課で、地域の課題や問題点を一緒に解決していく仕事です。「地域に足を運んで地域の現状や課題を聞いています。この間はラジオ体操を一緒にしてきました」と嬉しそう。二人の仕事への思いが聞けた取材となりました。

京都自治労連 第1993号(2022年12月5日発行)より

ながとも・まさてる=

◯専攻は社会保障学、地域医療論、地域福祉論

◯三重県国民健康保険運営協議会委員、三重県ひきこもり支援推進委員会委員長、三重県障害者自立支援協議会会長、三重県障がい者差別解消支援協議会会長、松阪市地域包括ケア推進会議会長などを務めている。

◯著書には『感染症に備える医療・公衆衛生』2021年、『コロナ禍で見えた保健、医療、介護の今後』2022年など。

マイナ保険証は医療の市場化が目的

患者にも医療機関にもメリットない

10月13日、「24年秋に現行の健康保険証を原則廃止し、マイナンバーカードと一体化した保険証に切り替えることを目指す」と政府が発表。来年4月から医療機関・薬局に、マイナ保険証の受付システム=オンライン資格確認の導入が「原則として義務付けられる」ことになりました。医療機関や、住民にとって大きな問題です。地域医療の研究をされている、佛教大学の長友薫輝准教授にお話を伺いました。

――マイナンバーカードと健康保険証を一体化するとどのような問題があるのでしょうか

この問題を見るときに、二つの点が大切です。

一つは、医療機関の負担が軽減するのかどうか。もう一つが、住民、患者にメリットはあるのか。この二点に絞られると思います。

マイナンバーカードのICチップ内には、本人確認機能がある電子証明書が備わっています。この電子証明書の発行番号はマイナンバーと異なり、利用範囲が制限されておらず、マイナ保険証受付システムに利用されています。また、ICチップ内には、12桁のマイナンバーのみならず、本人の顔画像データも内蔵されています。(オンライン資格確認とは、これらの情報で資格情報を確認すること)

マイナ保険証を利用する患者は、病院で受診する度に、保険暗証番号を入力するか、もしくは、毎回カメラに向かって顔認証をして、本人であることの確認等が必要になります。医療機関の窓口では、患者自身が受診する度にこれらの工程を行うことになるため、混乱が生じることは必至です。

現行の保険証では、ひと月に一回保険証を見せるだけですから、明らかに職員も患者も負担は増えます。また、マイナ保険証に医療機関の職員は触れることはできません。高齢であっても、認証確認の作業は自分で行わなければなりません。

なお、オンライン資格確認自体は現行の保険証でも可能です。窓口に保険証を提示し、受付の職員が目視で本人確認したのち、資格確認端末に被保険者「個人番号」を入力すればよいわけです。

来年4月からの導入を前に、医師の年齢や早急な義務化に対応できず、廃業する方針を示す医療機関が開業医を中心に出てきています。デジタル化を進めて、医療機関が減るという地域住民にとってのデメリットを見ておく必要があります。

ちなみに、マイナンバーカードのままでは、マイナ保険証として使用できません。事前に自らマイナポータルで登録を行わなければなりません。これらの周知も徹底されておらず、医療現場や自治体窓口等での混乱が生じることになります。

医療機関等の負担は増え、患者にとっても手間が増え、顔写真付きのマイナ保険証を持ち歩くリスクが増えます。一体、誰のためのデジタル化なのでしょうか。

――そのような問題があるのにどうしてマイナ保険証を導入するのですか

結論から言うと、結局デジタル化を進めて、医療や介護の分野を市場化・産業化するのが一番のねらいではないでしょうか。

例えば、顔認証データの利用等を規制する法律は現在のところ未整備なのに顔認証システムを導入しようとしています。顔認証の技術を持っている企業の為に急いで導入するかのように見えます。

マイナ保険証によって集積されるデータは膨大です。このデータを企業が利活用できるようにすることで市場化・産業化を企図しているわけです。法規制がない状態があっても、デジタル化を推進し、国と自治体が持つ膨大な個人情報とあわせて利活用できる仕組みづくりを進めたいというねらいがあるわけです。

――6年に一度、医療、介護、障害の報酬が見直される年が2024年に回ってきますが、マイナ保険証との関連で何か考えられることがありますか

このカードとの関連でいうと、いかに医療費の抑制を行うかだと思います。2024年度からは、第四期の医療費適正化計画が始まります。2018年から始まった第三期の医療費適正化計画以上に、医療費抑制を図るものと思われます。

医療費抑制政策の推進役として都道府県に今以上に役割を果たさせ、民間医療機関に対して強い権限を持たせる。その際に利用する手段の一つが、デジタル化です。データによって人々の受療行動を抑制することも可能となります。人々の行動をデータで把握し、そのデータを手段として医療費抑制につなげていくと考えられます。

――自治体には、何が求められると思われますか

自治体には、医療や介護を市場化・産業化すると総医療費が増え、やがて公的医療費が増えることになるという事実を共有することです。すでに学問的には決着がついています。科学的根拠をもとに自治体の政策を考えてほしいということ。もう一つが、医療や介護は、公的にコントロールしていくことが大切な分野だということです。

医療をデジタル化し、社会保障を市場化、産業化すると、ごく一部の企業は儲かると思いますが、そのことによって医療費はどんどん膨らみます。企業は、全ての市民を対象にしません。儲かるところだけです。結果的に国や自治体が負担するお金は増えます。アメリカの医療費が典型です。だから、自治体の果たす役割は大きいといえます。

しかし、政府は地方統制を強化し、自治体の裁量が奪われる一方です。矢継ぎ早な国の政策変更を理解し、ついていくだけでも自治体の皆さんは大変だと思います。そういう中でも、例えば自治体独自の施策とか、あるいは、制度の枠内でも出来ることがあると思いますので、自治体職員としての矜持をもち、住民のために光るものを1つでも作っていただけたらありがたいと思います。住民の皆さんからも期待されています。

- 医療機関を標的としたサイバー攻撃が後を絶たない。ウイルス感染により患者の医療情報の漏洩は、医療機関と院長の自己責任。政府は責任を負わない。(大阪急性期・総合医療センターが、10月31日からサイバー攻撃を受け、通常診療がストップの事態が発生)

- 大規模な災害やシステム障害トラブルで大混乱に。

- マイナ保険証を紛失デジタル庁コールセンタへ連絡警察署に届出市役所に再発行申請(手数料1000円)再発行に1〜2ヶ月かかる。その間、一旦全額負担。

- カードのICチップは、5年ごとに役所に出向いて更新。マイナンバーカードは10年ごと更新。

京都自治労連 第1993号(2022年12月5日発行)より

12月11日(日)14:00〜16:00

現地会場:京都府丹後文化会館(京丹後市峰山町)

(オンラインとのハイブリッド開催)

記念講演:馬奈木 厳太郎弁護士

9月20日に施行された土地利用規制法の危険な内容をお話されます。

現地報告:米軍基地を憂う宇川有志の会

京都自治労連 第1993号(2022年12月5日発行)より

京都自治労連 青年部

第57回定期大会

●11月19日(土)13:00〜15:20

●ラボール京都 4階・第12会議室

京都自治労連 第1992号(2022年11月5日発行)より

京都自治労連は、22賃金確定闘争で賃金や人員での職場要求の前進を図ることを目的に、秋季年末確定闘争自治体キャラバンを10月25日〜27日を中心に実施し、自治体当局と新型コロナ感染症拡大の影響、賃金確定問題や定年引上げ問題、会計年度任用職員の処遇改善などで意見交換、懇談を行いました。

物価高騰で深刻な影響

新型コロナ感染症や物価高騰では、どの自治体でも感染者が減少し落ち着いている状況の一方で、「制度の変更で感染の実態が把握しにくい」との声が出されました。また、少なくない職員や家族に感染者や濃厚接触者が出たが、職員の奮闘で乗り切った経験が述べられました。

地域経済への影響では、「物価高騰と品不足で大きな影響が出ている」と深刻な実態が語られました。

公務労働者が最賃以下でいいのか

賃金確定の課題では、当局から「3年ぶりの給与改定だが物価高騰に追い付いていない」「日本だけが賃金が下がっている」など、率直な声が出されましたが、「人勧準拠なので国を上回ることはできない」に留まりました。執行部は国の人勧を上回っている全国状況や京都府の勧告内容を示しながら、職員の頑張りに応える独自施策を強く求めました。

最賃引上げに伴う非正規職員の最賃割れが起こる自治体では、10月に引上げを行い問題を回避していました。

高卒初任給の最賃割れが、地域手当非支給地域で発生する問題については「あってはならないこと」としながらも、直ちに改善する対策は示されませんでした。執行部は、「最賃が引上げられるたびに、同じ問題が繰り返される。初任給基準の引上げなどで抜本的対策を」と改善を求めました。

会計年度任用職員の一時金が、下がることはあっても上がらない問題については、多くの自治体で「申し訳ない」との声が出され、執行部は何らかの処遇改善を行うよう強く求めました。

定年の引上げ問題では、まだ条例化できていない自治体も、多くが「12月議会で」条例化を行うとしましたが、保育や医療など困難職種の高齢層への対応や、役職定年問題などでの対応は「これから」としました。

京都自治労連 第1992号(2022年11月5日発行)より

22確定闘争での要求前進に向けた運動が各単組で積極的に取り組まれています。

精華町職では、要求書作成に向け組合員の声を集める職場アンケートを実施。今回は未加入者や消防職員にも配付し、職場に組合の取り組みを見せる工夫も行っています。職場課題としてカスタマーハラスメントの実態をつかむ項目も盛り込み、要求書作成を進めています。

宇治市職労では、大幅な賃金改悪中止を求め、10月27日に緊急申し入れを実施。長引くコロナ禍や物価高騰などにより、生活がますます厳しくなっている中での給与引下げ提案に、昼休み90人、夕方20人の組合員が参加して「市民のために奮闘できる給与制度を」「仕事の基盤となる生活を守れ」と切実な声を直接当局に届けました。

府内の単組間で要求や運動を交流し、励ましあって確定闘争での要求前進をつかみましょう。

京都自治労連 第1992号(2022年11月5日発行)より

初任給:高卒4,200円、大卒3,200円引上げ

再任用職員の一時金0.075月

会計年度任用職員:総体として勤務条件向上に向けた対応を検討

10月19日、府人事委員会は、3年ぶりに月例給・一時金引上げの「職員の給与等に関する報告及び勧告」を行いました。

その内容は、生活改善にはほど遠いものですが、初任給引上げは高卒4200円、大卒3200円と国の勧告をそれぞれ200円上回り、再任用職員の一時金の引上げは、0.075月と国を0.025月上回るもの。また、会計年度任用職員の処遇については「総体として勤務条件向上に向けた対応を検討」を求めました。各自治体の確定闘争の中で府人事委員会勧告を活かした取り組みが重要となっています。

2022京都府人事委員会

「勧告・報告」のポイント

給与改定の内容及び実施時期【勧告】

- 月例給

- 国の給与制度との均衡を図るため人事院勧告を踏まえ、府の公民較差(1,122円・0.30%)に基づいて引上げ(給料表1,043円、はね返り分77円)※30歳台半ばまでの職員が在職する級・号給について引上げ

- 実施時期:令和4年4月1日(遡及適用)

- 期末手当・勤勉手当(ボーナス)

- 民間の支給割合に見合うよう0.10月引上げ

(年間支給月数4.30月→4.40月) - 民間の状況を踏まえ、勤務実績に応じた給与を推進するため引上げ分を勤勉手当に配分

- 再任用職員の支給月数を0.075月分引上げ

(年間支給月数2.25月→2.325月)

(支給月数の単位を0.05月単位から、0.025月単位に見直し) - 実施時期:令和4年6月1日(遡及適用)

- 民間の支給割合に見合うよう0.10月引上げ

給与制度に係る諸課題【報告】

- 定年の引上げ等により、多様な任用形態の高齢層職員が同じ職場で働く状況の中で、それぞれの職員がモチベーションを持って職務に従事するため、給与制度を初めとする勤務条件を整備

職員の人事制度及び勤務環境【報告】

- 会計年度任用職員の勤務条件・令和2年度の会計年度任用職員制度導入後、初めての一般職員の給与の増額改定勧告となることを踏まえ、総体としての勤務条件向上に向けた対応を検討

- 職員の勤務環境

ア総実労働時間の短縮

- 時間外勤務命令の上限規制など勤務時間に係る労働法制の遵守と、客観的な記録を基礎とした適切な勤務時間管理及び適時・適切な手当支給を実施

- 業務内容や業務量など、各職場の実態に応じた職員配置を行うために必要な人員を確保

【以下略】

- 人材の確保・定着 略

- 公務員倫理の徹底 略

- 健康管理の推進 略

京都自治労連 第1992号(2022年11月5日発行)より

先月24日、山際経済再生担当大臣が辞任した。旧統一協会との癒着問題で不誠実な対応を続け批判が高まっていた中での事実上の「更迭」であり、岸田首相の任命責任も問われている。

直近では旧統一協会関連団体が自民党議員に「推薦確認書」を提示したことを5人の議員が認めるなど、旧統一協会側と自民党の選挙を通じた癒着ぶりも明らかになってきている。選挙で応援してもらう見返りに、旧統一協会側に便宜を図り本来出来ないはずの名称変更が実現できたのではないかなど、政治が歪められた疑惑が次々と浮上してきた。

しかし、この問題、国政レベルだけの話ではないようで、例えば京都市でも街路樹サポーター制度に旧統一協会が登録されていることが議会で取り上げられた。自治体や地方議員への旧統一協会の浸透も相当程度あることが言われている中で、地方政治の歪みは起こっていないのか、歪みがあればすべて正すべきと思うが、みなさんはどの様に受け止められているだろうか。(F)

京都自治労連 第1992号(2022年11月5日発行)より

障害者総合支援法(通称)が施行され10年が経とうとしています。各自治体では、この法律をもとに、専門部課を設けて様々な障がいを持つ方々への支援を行っています。今回は、舞鶴市でケースワーカーとして活躍されているAさんに、障害者福祉の仕事についてお話を伺いました。

関連機関と連携して支援

Aさんは、舞鶴市の福祉部障害福祉・国民年金課所属のケースワーカーとして、舞鶴市で障がいを抱えながら暮らす方々の支援を行っています。

普段の仕事を聞くと、福祉サービスに関する相談や申請受付、支給決定に関する事務の他、利用者の自宅への訪問や福祉事業者等の関係機関とのケース会議、関係者と連携した対応なども多く多忙な毎日です。「利用者の障がいの程度は様々です。どんなサービスを受けることができるのか、相談者の生活状態や環境に合わせた支援の方法を一緒に考えていくことが大切だと考えています」と、この仕事で大切に思うことを話します。また、窓口業務として、係員全員で障害者手帳の申請や交付、補装具や自立支援医療等の多岐にわたる受付手続きもします。サービスは多岐にわたるため、障害者福祉に限らず、福祉窓口は他課の制度の熟知も必要です。「サービスの利用者は高齢化していますから、高齢者福祉の制度も知っておかないといけませんし、18歳以下の方々は他の課で対応していますが、児童福祉などの制度も知っておかないといけない。勉強することいっぱいです」と、他の部課との連携や情報収集に力をいれています。

舞鶴市で福祉に関わっていきたい

舞鶴市出身のAさんは「地元舞鶴市で市民に役立つ仕事がしたい」と舞鶴市役所に就職し、一年目から障害者福祉の部署に配属され、この業務に携わってきました。「その後、税務課や西支所に異動しましたが、3年前に戻ってきました。役所人生の半分以上は障害者福祉ですね」と笑います。

2003年の支援費制度の導入、2005年に障害者自立支援法(通称)が施行されました。当時は今とは違う業務をしていたそうですが、「障がい者への支援の在り方が大きく変わった時期」と話すとおり、手続きや事務処理の変更はもちろん、行政と障がい者との接点が変わったと言います。「措置から契約へ」と言われ、これまでは行政がサービスの利用先や内容などを決めていたのが、障がいのある方の自己決定でサービスが利用ができるように変わりました。

「これまでの経験から『こうした方がいい』と提案することもありますが、本人や家族の同意が得られない場合もあります」とAさん。家族の状況や気持ちの面等で、障害者福祉サービスの利用に消極的な方々もおられると心配します。「国の制度を利用している以上、制度の基準内でできることに限度はありますが、丁寧に粘り強く提案していきたい」との言葉に、ケースワーカーとしての気概を感じました。

手話通訳者としての仕事も積極的に

Aさんは、手話通訳者としての仕事もこなしています。手話は就職前から使えていましたが、今では正式に資格をとって、市職員の手話通訳者(士)の1人として、住民サービスにあたっています。通常業務に加えて、手話通訳で現場に呼ばれたり、市の様々なイベントや講演などにも出張します。

また、舞鶴市が設置している身体障害者福祉センターが、「今年、創立40周年を迎えました」と嬉しそうに紹介してくれました。市独自の障害者福祉施策にも、積極的に関わっていきたいと話すAさん。話を聞いているだけでも、とても忙しい毎日のようですが、住民誰もが住民サービスを受けられ、当たり前に安心して暮らし続けることができる舞鶴市にしたいという思いがAさんの笑顔から感じることができました。

京都自治労連 第1992号(2022年11月5日発行)より

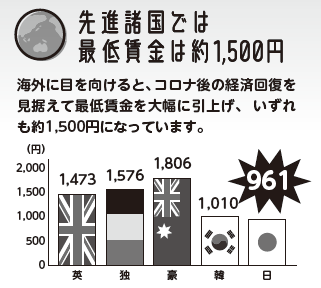

10月9 日より、京都府の最低賃金が時給31円アップして968円になりました。しかし、物価高騰に賃上げがまったく追い付かず、厚生労働省が発表した毎月勤労統計によると実質賃金はマイナス1.7%(8月)。5ヶ月連続のマイナスです。一刻も早い全国一律の最低賃金1500円が必要です。

日より、京都府の最低賃金が時給31円アップして968円になりました。しかし、物価高騰に賃上げがまったく追い付かず、厚生労働省が発表した毎月勤労統計によると実質賃金はマイナス1.7%(8月)。5ヶ月連続のマイナスです。一刻も早い全国一律の最低賃金1500円が必要です。

全労連・国民春闘共闘委員会は、「全国一律最低賃金と時給1500円以上を実現させるためには、これまで以上に早い段階からの最賃運動のスタートが必要」と、22年の最低賃金が改定された当月の10月13日、全国一律最低賃金署名スタート集会をオンラインで開催しました。

集会では、全国で行われている最低生計費調査を監修する静岡県立大学短期大学部の中澤秀一教授が、「賃金が物価上昇に見合わず、労働者が求める『全国一律・1500円』にほど遠いのは、岸田政権の『平均1000円』という世界の常識からかけ離れた不十分な目標にある」と批判。「最賃は、国が直接引上げできる唯一の制度だ」と強調。「我々の運動で、最賃に対する世論が変化しており、『全国一律・1500円』の最賃を求める運動を、早くから取り組み実現させよう」と呼びかけました。

自治体に働く全労働者を1500円以上に

京都府内の最低賃金が、968円へのアップにともなって、幾つかの自治体で会計年度任用職員の最賃割れが起こることが明らかとなりました。単組や京都自治労連の取り組みで最賃割れは回避しましたが、会計年度任用職員の賃金が、限りなく最低賃金水準の実態に置かれていることは大問題です。

また、地域手当の非支給地域で正規職員の最賃割れ(高卒初任給)が発生します。自治体が新規採用者を最賃未満で働かせるという、あってはならない事態の改善が直ちに必要です。

住民の暮らしを守り地域経済を活性化するためにも、自治体に働くすべての職員の時給を率先して1500円以上に引上げ、全ての労働者の賃金の底上げの先頭に立つべきです。新しく提起された最賃署名を職場、地域から大いに広げましょう。

京都自治労連 第1992号(2022年11月5日発行)より