機関紙 - 最新エントリー

3月は、17春闘の大きなヤマ場となる取り組みが続きます。京都自治労連は京都総評に結集し、公務と民間の労働組合が共同しておこなう「京都府内賃上げの風を吹かそう」と一斉宣伝に取り組みます。各単組は、各地域の地区労に結集し、具体化される取り組みに積極的に参加しましょう。

公務・民間の共同で要求前進

3月15日は、多くの民間労働組合が経営者に求めている一斉回答指定日、翌16日はストライキも含めた統一行動日です。自治労連も職場集会・宣伝など、全国統一行動に取り組みます。「全労働者の大幅賃上げで、暮らしも地域経済も立て直そう」との世論を大きく広げましょう。

2月27日には、このようなたたかいの一環として「公共工事設計労務単価の引き上げに応じた現場労働者の賃金引き上げ」などを求め、全京都建築労働組合が府に要請行動を行うとともに、府庁前で座り込み行動を行いました。府職労連、京都市職労や京都自治労連は、民間単組とともに激励行動に取り組みました。

3月16日(木) 17春闘統一行動大宣伝

- 三条京阪 17:30〜18:00

- 三条河原町 17:30〜18:00

- 四条烏丸 17:30〜18:00

- 四条河原町 17:30〜18:00

- 四条寺町 17:00〜18:00

- 阪急長岡天神 18:30〜

※他の地域でも春闘宣伝 計画中です

京都自治労連 第1891号(2017年3月5日発行)より

▼今年もサラリーマン川柳100選が決定したので、その中から自治労連特選。どちらかというと職場のパワハラ系が多くなってしまった。

ちゃんとやれ

それじゃ分らん

ちゃんと言え

ノー残業

居なくなるのは

上司だけ

無駄話

仕事に生かせよ

会話力

見て学べ?

どうりで部下が

育たない

▼中高年向けに

アレルギー

食べ物よりも

上司の名

情熱と

一緒に燃えろ

皮下脂肪

▼若者に

ポケモンGO

大事な仕事は

ポケモン後

(I)

京都自治労連 第1891号(2017年3月5日発行)より

京都自治労連2017働くみんなの要求・職場アンケートは、27単組から正規・再任用職員4917人、臨時・非常勤嘱託職員1347人、あわせて6264人から回答が寄せられました。(3月1日到着分まで集約結集に反映)

賃上げ、人員増などアンケートに寄せられた生活・職場要求を背景に、組合員を増やす組織拡大の取り組みとも結びつけ、単組・職場での学習を力に、17春闘での要求前進に力を合わせましょう。

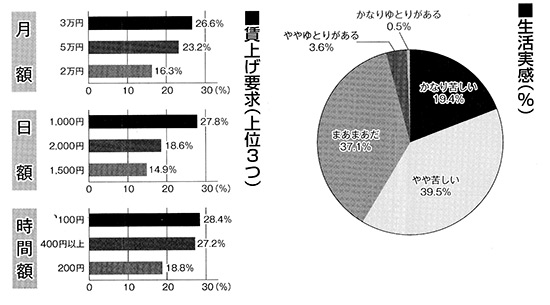

生活実態と賃上げ要求

生計費原則に基づく賃金闘争を春闘から

改善しない厳しい生活実態

3年連続のプラス人勧を生かした16確定闘争での給与改定などを勝ち取ったことで、賃金が「減った」との回答は17・2%と昨年の28・2%から11ポイント下がりました。

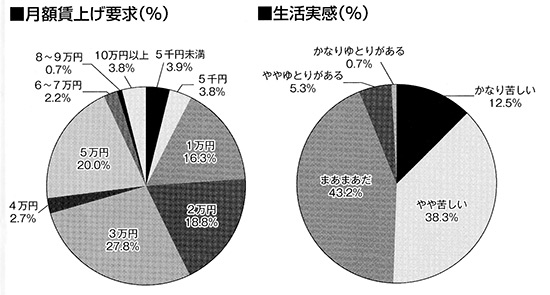

しかし、「給与制度の総合的見直し」による現給保障期間であることから「変わらない」との回答が42・1%(30・7)となり、生活実感をみると「かなり苦しい」12・5%、「やや苦しい」38・3%が50・8%と過半数を占め、昨年同様に厳しい生活実態が明らかになっています。

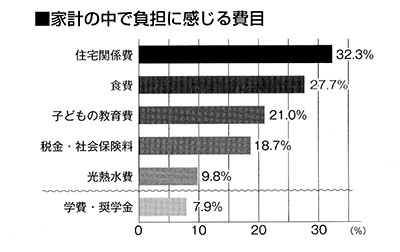

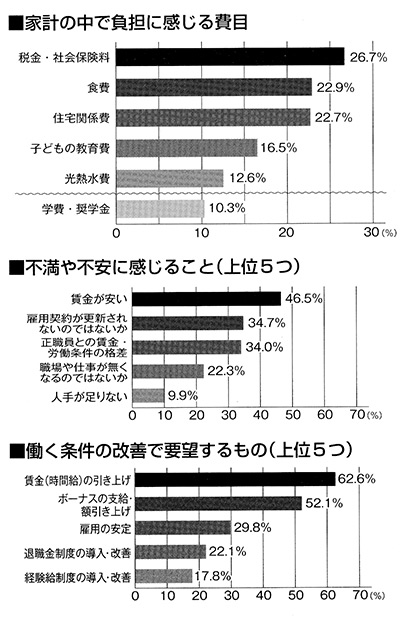

学費・奨学金が生活負担に

厳しい生活実態は家計負担に顕著にあらわれています。昨年に続いて「住宅関係費」「食費」が家計負担に感じる費目としてそれぞれ3割を占め、「子どもの教育費」「税金・社会保険料」と続いています。また、昨今の学費・奨学金をめぐる情勢を反映してか、「学費・奨学金」への回答は7・9%(3・7)となり、生活負担の一因となっていることが分かりました。

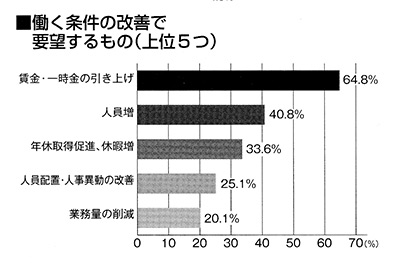

賃上げ要求は、労働条件改善の設問で「賃金・一時金の引き上げ」64・8%とダントツの要求です。また、月額では「3万円」27・8%、「5万円」20・0%、「2万円」18・8%など月額2万円以上の賃上げを求める回答が全体の7割以上を占めました。京都自治労連が春闘要求で掲げる「誰でも月額2万円以上の賃上げ」を裏付けるものとなっています。

労働実態と人員要求

人員増と長時間労働是正は切実

増える業務の一方で人員不足は深刻

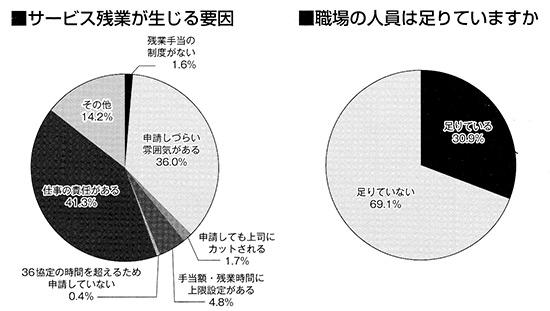

人員増の要求は切実です。業務量の増加について「個人」59・3%、「職場全体」66・5%と仕事の負担が増えるなかで、職場の人員はというと「足りていない」69・1%と7割にも上る回答が寄せられ、慢性的な人員不足を多くの職場が抱え、職員の過重労働も危惧されます。現に、健康問題での設問で「疲れを感じない」との回答は3%以下です。

サービス残業について「ある」との回答が4割を超え、その理由として「申請しづらい」36・0%、「仕事の責任がある」41・3%が昨年に続いて高い数値となっていますが、仕事の責任とサービス残業は別の問題です。また、「○○時までは残業はつけない」等の暗黙のルールや上司・職場の風潮など職場が無法化していないかチェックが必要です。

業務量に見合った人員確保を

職場環境改善の要求は、「人員増」40・8%、「年休取得促進、休暇増」33・6%、「人員配置・人事異動の改善」25・1%、「業務量の削減」20・1%など、人員・休暇に関する項目が上位を占めました。

人員増や休暇取得、サービス残業・長時間労働など、職場環境改善を求める声は年々増加する一方です。現在、「働き方改革」として、時間外労働時間を「月平均60時間、年間720時間」、繁忙期には「月100時間、2か月平均80時間」との過労死ラインまで認める議論が行われています。業務量に見合った人員確保・配置、長時間労働の是正などを17春闘での重点課題として取り組みを強化することが必要です。

非正規職員の実態と要求

大幅賃上げと均等待遇実現を

浮き彫りになる厳しい生活実態

生活実感について「かなり苦しい」「やや苦しい」を合わせると58・9%、昨年と比べた賃金増減では「増えた」24・1%、「変わらない」59・8%、「減った」16・1%との集計結果です。「減った」は横ばい、「増えた」との回答が5ポイント程度増えています。この間の最低賃金引き上げや処遇改善など運動前進の成果とみることができますが、生活が苦しいとの声が半数を超えています。

賃上げ要求では、「月額3万、日額1000円、時間額100円」への回答が集中していますが、月額では5万円が23・2%(昨年18・1)、日額では3000円が12・5%(同5・8)、時間額では400円以上が27・2%(同9・9)と昨年よりも賃上げの要求額が引き上がっています。

ダブルワークの設問で9割が「していない」と回答していますが、そのうちの4割がダブルワークを「具体的に考えている」「考えているが今は出来ない」と答えています。賃上げ要求額が引き上がっているのは、非正規職員の低賃金や厳しい生活実態を反映したものといえます。

低賃金と雇用不安の改善・解消を

職場での不満・不安は、「賃金が安い」46・5%、「正職員との賃金格差」34・0%などの賃金面や、「雇用契約が更新されないのでは」34・7%、「職場や仕事がなくなるのでは」22・3%などの雇用面に対して多くの回答が寄せられています。

働く条件の改善要求では、「賃金の引き上げ」「ボーナスの支給・額引き上げ」「雇用の安定」「雇用契約期間の延長」など、前述の不満・不安に挙げられた項目を反映した回答となっています。また、「経験給制度の導入」「退職金制度の導入」なども要求として挙げられています。

非正規職員の要求の大きな柱は「賃金改善」と「雇用安定」です。格差を是正し、賃金改善などの均等待遇実現、雇用の安定に向けた運動を正規・非正規一体で強めることが必要です。

京都自治労連 第1891号(2017年3月5日発行)より

月60時間以上が539人

府庁の職場では、府当局がすすめてきた人員削減のもとで必要な人員が配置されず、職員が超勤漬けの状態が進行し、月60時間を超えて時間外勤務を行った職員が実人数で539人(2015年度)もあるなど、深刻な実態にあります。

職員の心身への影響も懸念されるもとで、心配した家族から「助けてください」との手紙や電話が、府職労連に度々寄せられることもありました。

このような中で府職労連は、「異常な超勤実態を改善し、人間らしく働ける職場づくりを」「今こそ職場で輝く労働組合の存在が問われている」と議論を重ね、2014年6月から毎月超勤実態調査に取り組み、2月で32回目となる調査になりました。

寄せられた声を力に改善と新たな取り組みも

府庁本庁では、毎月の調査で配布するアンケート用紙は約3000枚。回収は、役員が交替でアンケート用紙の回収箱を持って、退庁する職員から投函してもらう形です。

毎回、100人前後の回答が寄せられ、?これだけは言わせて?の自由記述欄には、職場の深刻な実態や仕事のすすめ方の問題点、改善提案など、ビッシリ記入されています。

寄せられた声は、本庁で配布しているニュース『かまんざ』で毎月、全職員に届けられます。「私の声を載せてくれた」「記載内容が具体的」「管理職も自分のことが書かれていないか、気にしている」など、大変よく読まれ、反響も大きく、待たれているニュースになっています。実際、ニュースに記載された声を基に、交渉で追及した結果、問題が解決された例も少なくなく、これだけ続いているのも、組合員はもとより職員から期待され、支持されているからです。

府職労連では、さらに取り組みを発展させ、組合員から提案があった『時間外勤務管理ノート』運動に取り組んでいます。組合員が、毎日の勤務時間を『ノート』で管理して、当局のデーターと齟齬があり、解決しない場合は、労働組合で対応するというものです。「組合員のメリットを直接感じてもらえる」と力を入れています。

府職労連は、超勤縮減、大幅人員増へさらにパワーアップして頑張っています。

京都自治労連 第1891号(2017年3月5日発行)より

宇治市職労は、全分会での春闘学習会や所属長交渉の真最中です。

市職労は、機構・定数問題を労働条件にかかわる重要な課題と位置づけ、全分会での職場要求確立と所属長交渉を提起しています。各分会の要求書は、秋季年末闘争時期に開かれる分会集会で、現在の人員配置が業務量に見合ったものか点検し、次年度に向けて適正な人員体制について議論し、職場環境改善・人員要求を軸にまとめられます。

連日、多くの分会が分会要求書に基づき昼休み・夕方交渉を配置し、要求前進を目指し精力的に取り組んでいます。

こうした職場からの取り組みが、人員増や仕事の進め方の改善、超勤縮減につながっています。

昨年は、全国で退職不採用や民間委託が行われている現業部門でも、直営で行う重要性を現場の実態から明らかにして人員配置を勝ち取りました。

「分会で自分たちの仕事について話し合い要求書にまとめ提出し、交渉をすることが市職労の大きな力となっています」と、東書記長の言葉に力が入ります。

京都自治労連 第1891号(2017年3月5日発行)より

難しいけれど学習は大事と実感

青年部は2月25日、舞鶴グランドホテルで17春闘学習会と旗開きを開催し、10単組35人が参加しました。

開会挨拶で谷村部長は、「地理的に普段なかなか交流できない府内の青年たちと交流できる良い機会。学習会も基礎的なものになっており、大いに学び、交流してほしい」と呼びかけました。地元歓迎挨拶では、舞鶴市職労青年部の谷口副部長が「学習と交流のあとはぜひ舞鶴観光と舞鶴特産のお土産購入を」と地元をしっかりとPR。

続いて、京都自治労連・松下書記長を講師に、「私たちの賃金はどうやって決まっているの?」をテーマに、賃金とは何か、私たちの賃金決定の仕組みや人勧とはどういうものか、労働組合の果たす役割などをしっかりと学びました。

「実はブラックな働き方だった…」

昨年11月の沖縄平和ツアーの報告を「ひめゆりの塔」「辺野古新基地建設」「高江ヘリパッド建設」の3つを重点に、クイズを交えながら実施。回答がばらつく質問や、想像していた答えとの違いにどよめきが広がるなど、現場のリアルな状況をはじめ、参加者の関心を引きつけた報告となりました。

その後、岩瀬書記長の春闘方針の提起に続き、6つのグループに分かれて結婚・出産・育児、労働条件、賃金の3つのテーマに関連する質問カードを引いて討論。これまで自分の労働条件や職場実態を疑問に思わなかった青年も討論と交流を通じて、実はブラックな働き方だったことを初めて実感するなど、要求書づくりの元となる現状分析について学ぶことができました。

夜の旗開きでは、テーブル対抗で「絵の伝言ゲーム」が行われ、平等院鳳凰堂が三毛猫になるなど、素晴らしい画力(?)に会場は大盛り上がりでした。

京都自治労連 第1891号(2017年3月5日発行)より

3月4日、綾部市内で「住民の暮らしを守る自治体の役割―『公共サービスの産業化』、住民と自治体職員との協働」をテーマに北部自治体学校を開催。100人以上が参加、若い方の参加も目立ちました。

財政誘導ともなうトップダウン手法

講演で京都大学の岡田知弘教授は、「『公共サービスの産業化』で誰が幸せになるのか」と、その背景と目的、財政誘導をともなう国からのトップダウン的手法自体が、「憲法で保障された地方自治を破壊するもの」と指摘。この問題の深刻さを具体的に解明しました。

自治体・地域からの報告では、長野県阿智村職員のAんは、自治体職員の役割とやりがいを住民とともに話し合い、学び合いながら物事を生み出していくとりくみを報告。丹後地域づくり研究会のBさん(府職労連)は、研究会が発足した経過を報告し、「参加者が楽しいと感じる活動をはじめたい」と語りました。

バラバラだったものが、つながった

参加者からは、「民間委託、地方創生、道州制などバラバラに見えていたことがひとつにつながった」「公務員として住民自治が大事にされる行政づくりにがんばりたい」「丹後地域づくり研究会の活動にぜひ参加してみたい」など、たくさんの感想が寄せられました。

京都自治労連 第1891号(2017年3月5日発行)より

公立南丹病院職員組合は2月24日、定期総会と交流会を開催しました。

総会では、17年度の運動方針と執行部を選出。交流会では、パワーポイントを使って組合員拡大に向けての学習会や、参加者からの職場の現状や要求が語られました。

参加者からは、「組合の果たしている役割がよくわかった」「ほかの職場の現状も聞けて良かった」「もっともっと組合の仲間を増やしたい」などの意見が出されました。

京都自治労連 第1891号(2017年3月5日発行)より

3月5日に、京都総評青年部・女性部と京都パート非常勤ネット主催で「菜の花行動2017」を展開し、人で賑わうマルイ前、河原町通りを宣伝、デモ行進をおこないました。

「菜の花行動」とは、毎年の春闘時期に「最低賃金の引き上げ」や「異常な超勤廃止」など働くものの共通の要求を掲げ、学習や街頭宣伝を行なうものです。

マルイ前の宣伝行動では、学生、日航争議団、青年が、それぞれ、賃金の引き上げや政府がすすめる「働き方改革」批判を行ないました。訴えを聞きながらシール投票に参加する親子連れや若いカップルも、「いまの働き方を何とかしてほしい」と話しました。

市役所前までのデモでは、軽快な音楽とラップ調の宣伝行動に、買物中の若者数名がデモに加わるなど、注目を集めました。

京都自治労連 第1891号(2017年3月5日発行)より

今年で第56回を数えるはたらく女性の京都集会が2月26日、京都テルサで開催され130人の女性たちが集いました。

午前の分科会は、子育て、介護、年金について話し合う「何でも話そうカフェ」、花飾り、レイ、本番さながらの「フラダンスに挑戦」、「ネクタイがネックレスに」手作りコーナー、沖縄東村高江の静かで力強いDVDの部屋などがオープン。昼は京都の物産展が大賑わいでした。

午後の全体会では、ジャーナリストの東海林智さんが「『働き方改革』で本当に女性は輝けるの?」で講演、「ますます労働環境が悪くなる。今こそ労働組合の役割発揮を」と話しました。元青いとり保育園、生協パート労組、JAL労組、Cさん過労死裁判などから訴えがあり、最後に、集会アピールを採決しました。

参加者からは「テレビを見ていて『働き方改革』でよくなるのかなと思っていたけど話を聞いてびっくり」「男性の主催する企画より切実な要求を語っているように感じる」(男性)など、たくさんの感想が寄せられました。

京都自治労連 第1891号(2017年3月5日発行)より