機関紙 - 最新エントリー

毎日30〜100人の自治労連の仲間が全国から陸前高田の支援センターに集まっています。京都自治労連からは、4月22日の開設から5月末まで、宇治市職労が消防協議会を中心に途切れなく派遣、消防職員の活躍ぶりは現地でも評判になりました。その後、京都市職労、向日市職労、南山城村職、府職労も現地に入りました。自治労連支援センターに5月24日〜31日まで近畿ブロックとして派遣された佐藤執行委員の活動報告です。

支援センターの一日

6:00 広報「りくぜんたかだ」臨時号の印刷隊が、宿舎を出発。陸前高田市職労の書記局へ4000部の広報印刷に向かいます。

6:45 7:30に出発する社協のボランティアセンターに配置されたメンバーが、一足早く朝食。

7:00 大広間で生活支援班(ボランティアの中から2〜4人で担当)調理のあたたかいご飯と汁物の朝食をとりながら、一日の流れを確認。このときに、その日から参加の組織、その日に帰る組織からひとことあいさつもあります。

8:30 玄関に集合し、ボランティア出発前の人数・道具・車の配車等確認、現地に向かいます。広報配布隊5コースは、別室にてコースや注意事項を確認したあと陸前高田市内へ出発。

ボランティア現場はどんなところ?

宿泊地近辺のお宅や、ボランティアセンターの要請先などへ入ります。現時点では、ひとつの作業場所を完了するまで、自治労連が責任をもって行います。2日で終了するところから1週間〜2週間かかるところもありますが、自治労連が繋がってお手伝いに入るので、個人の方々も安心していただけるようでいろいろなお話が聞けます。作業のほんの一部を紹介します。 陸前高田下矢作地区は、海からは遠く6、7キロ離れていますが、気仙川の支流を津波が上ってきて、家屋が2メートル近く浸水、あっという間に家財道具も何もかも流されたお宅が数多くあります。

(MSさん宅)

大きな旧家。ガレキ撤去、家財道具の運び出し、蔵の海水排出、食器の洗浄、牛小屋の解体、屋敷周りの汚泥撤去……のお手伝い。宇治消防協・宇治市職労が継続して入ったところです。ご主人は、メンバーが交代する毎に津波の時の状況などを話してくださいました。女性のボランティアの要望もあり、奥さんと一緒に食器洗浄と片付けなどを行いました。中でも、蔵の中の海水排出は、消防のメンバーが最後の一滴までかきだしていたのと、消防が少なくなった宇治隊が牛小屋を解体したのには驚かされました。

(SMさん宅)

おばあちゃんが1人で居住しているお宅。親戚の方々も同じ敷地に住居はあり本家とのこと。家は1メートルほど浸水、家財道具を運び出し、庭のガレキ撤去、床板をはがし、床下の汚泥撤去と消毒を自治労連がお手伝い。いろいろお話をしていると、敷地のはずれに壊れた家屋があり、それがおばあちゃん家のお風呂場だったとのこと。津波で壊れ50メートルほど流されてとまっていました。どうも、それを何とかしたいと気になっている様子。素人のボランティアでできるのかどうか、検討した結果「できる!」と判断、のこぎりや掛合(大きな木のハンマー)、ロープなどを準備し、解体スタート。壁など撤去し本体を軽くした後、ロープをかけて引っ張りますが、ビクともしません。すると救世主、作業を見守っていた親戚の方が、服を着替え、ヘルメットをつけチェーンソーを手に助っ人に。一気に作業はすすみ、木に引っかかっていた柱を切り落としたとたん、ドスンという音ともにお風呂場は地面と並行に。こうなれば屋根に上って作業ができ、あっという間に解体。老若さまざま30人の男手の頼もしさを感じました。

ここのおばあちゃんとても話し好きで、前日の庭整理の時は、30分作業すると、30分休憩してお話、15時の作業終了時には「明日、風呂場壊しに来るからね!」といっているにも関わらず、お礼ができないがと「星影のワルツ」を2番まで歌ってくれたんです。お風呂場解体の日は、台風の余波で雨模様、黙々と作業するメンバーに「きゅう〜けぇ〜(休憩)」て声をかけますが、ひと段落つくまで休みません。とても気を使ってくれたMおばあちゃんでした。

社協ボランティアセンター資材貸出し、交通整理

ボランティアは基本的に、自己完結ではあるのですが、一輪車やのこぎり、シャベルなどの資材を貸だししており、その受付業務は自治労連が責任をもっています。朝夕の資材貸出し、返却以外にもセンター周辺の草刈や一輪車のパンク修理、倉庫の整理など仕事は自ら見つけ円滑にまわる工夫をしていました。

15:00 現地での作業は終了し宿に戻ります。基本的には自由時間です。夕食までの時間、被災地視察に出かける人たちも多くありました。

19:00 リーダー(地方組織or単組代表)会議で諸連絡事項や、次の日の作業確認などを行います。

22:30 消灯。

人手はいくらあっても足らない現地

私たちがお手伝いできているところは、ひとつの点なんだ……とつくづく感じました。同じ陸前高田市内でも、やっと車が往来できるようになったばかりで、それぞれの家屋の片付けはほとんど手が付けられていないとこが海べりにはあります。ボランティアセンターに支援要請がきているところもたくさんあり、常時30人以上が支援に入れている自治労連ができることはまだまだあります。自治労連支援センターの仕事は現地の人々と触れ合えるところばかりではありませんが、みんなで支えあって運営がされています。宿の旅館には、毎日、被災された市内の方々が入浴に来られ、その方たちとの語らいもまた、貴重な経験です。

帰郷するときに、お世話になった地域の方々にあいさつに伺ったところで、「街がきれいになったら、またきてください」といってもらいました。

ひまわりととうもろこしを塩害の田んぼにうえ、復興のシンボルに!という「たねっこまくべぁ」という企画も6月4日、5日に開催され、一歩ずつ前に進もうとされています。

東北は遠いです、そして、日々の業務のやりくりはたいへんですが、一人でも多くの京都自治労連の仲間が現地に入り、自分の目で見、耳で聞きながら支援活動に参加してほしいと切実に思いました。

京都自治労連 第1753号(2011年6月5日発行)より

5月26日から30日にかけて、自治労連青年部が提起した青年ボランティア集中行動に京都自治労連青年部から新田青年部長をはじめ4人の青年が参加、陸前高田市で作業に従事しました。

公務労働者としての誇り感じた:向日市職 J.N

青年部の中で何か支援活動が出来ないかと今回行動をおこしました。盛岡市内の岩手自治労連に立ち寄り、現地の状況や支援について話を聞かせてもらうことが出来ました。自らも被災しながら住民のために寝る暇もなく働いている自治体職員がたくさんいることを聞き、避難所での生活にもかかわらず休みもなく働く姿に「全体の奉仕者」という公務労働者としての誇りを感じました。

震災当日、県内の保育所では子どもたちを無事避難させ、保護者の元へ引き渡したものの引き渡し後に津波にあい亡くなられた方が多くいたそうです。保育者として子どもたちが少しでも早く安心して生活が送れる保育所ができることを願っています。

ボランティア作業は全国から集まった青年で道路や田畑のガレキの撤去や収集をしました。海から7キロも離れた場所から漁業の網や、結婚式の写真や子ども制作帳などが出てきました。ガレキとともに大切なものがたくさん流されたのだと思います。これからも長期的な支援やボランティア作業が必要です。今後もみんなで力を合わせ、様々な形で支援活動を行い、復興が早く訪れることを願います。

見たこと、感じたこと伝え行動したい:向日市職労 C.I

今回ボランティアに参加して、実際に行き、見て、聞かないと分からない、感じられない状況を目の当たりにしました。ガレキの撤去と掃除は一面ガレキだらけの場所でどこから作業を始めればよいのか、どれだけ、どこまでやればよいのか、綺麗になったと思い周りを見てもどこを掃除したのか区別がつかないほどのガレキが津波に流され泥に埋もれており終わりの見えない状況でした。人の力では動かせない大きな物もたくさん流されており、あらためて津波の脅威を感じました。元々この場所はどんな風景だったのか、何があったのか、全く想像できない光景が続き、陸前高田以外の地域では電気がまだ通らず信号のない危険な場所や腐敗臭の酷い地域もありました。

ボランティア期間は3日で、出来たことはほんの少しだけだったかもしれないけど、見てきたこと、感じたことの現実を一人でも多くの人に伝えていくことが大事だし、私たちに出来ることは何なのかを考え行動に移していくことが必要です。一人ひとりの力は小さくても、みんなで力を合わせれば大きくなるし、これからも出来ることを出来る限りやっていきたいです。

京都からも力になれることを:南山城村職 Y.I

現場は2ヶ月が経ったとは思えないくらい、どこから手をつければよいか分からないほどの状況でした。ガレキは道から撤去した状況のままで道路脇に山積み、壊れた車はナンバープレートが付いたままで放置、一階を津波が突き抜けた家屋は未だ解体されていませんでした。

被災者の方々は2ヶ月以上が経っても避難所生活が続き、津波が届いていない平坦な土地が少ないため仮設住宅もグラウンド等では全く足りず、民間から土地を借りて設置しているということも聞きました。また家屋に損傷が少なく、自宅での生活が可能な方も、未だに水道が不通で毎日給水車から水を受け取っているところも多いのが現状です。

ボランティア作業は全国から集まった仲間たちとともに復旧作業に汗を流すことができました。我々が短期間でできたことは本当に微量で、復興の足しにもならなかったかもしれませんが、被災地を自分の目で見てきたことは自然の力の大きさを知るとともに、人々の思いはそれをも勝り、確実に復興に向かって前進していることを感じました。

今後機会を見つけて被災地に足を運び、ボランティア作業など力になりたいと思いますし、遠く離れた京都からも何か出来ることはないか考えたいと思います。

京都自治労連 第1753号(2011年6月5日発行)より

京都自治労連は、5月30日〜31日の2日間、今回の東日本大震災で深刻な被害を受けた岩手県の自治労連の仲間である10単組へお見舞いと現地調査を行いました。参加したのは、高松書記次長、西山執行委員、元本部役員で東北に詳しい永見忠さん(元副委員長)、府職労教宣部の中浜雅夫さんの4人。訪問した岩手自治労連単組は、陸前高田市職労、大船渡市職、大槌町職、釜石市職労、山田町職、久慈市職労、洋野町職、野田村職、普代村職、岩泉町職です。台風の影響で暴風の中の訪問となりました。

壊滅の状態の陸前高田市にショック

内陸部の一関から海岸部へと下っていくと、突然目の前にまさに壊滅状態の陸前高田市の全貌が開け、破壊のすさまじさに声を失いました。災害から3ヶ月近くになり、ガレキの撤去が一定すすみ、まさに何もないただ何もない更地が広がり、道路の直線だけがくっきり見えます。ここにかつてたくさんの市民が暮らし、家族の営みがあったのだと想像すると胸が張り裂けそうです。陸前高田市のガレキの撤去には、あと2〜3年かかるといわれています。

必死で頑張っている

陸前高田市では、職員296人中68人が犠牲になり、組合役員も書記長、書記次長、会計、書記が犠牲に。また、大槌町では職員の三分の一が犠牲になり、今も33人の方の行方が不明。役員も書記長と副委員長、女性部長、女性部副部長、前委員長が犠牲になりました。家族を亡くしたり、家が被害にあった職員も多数います。また、震災後、たまたま出張で助かり、すべての同僚を亡くしたある職員が、自らいのちを絶つ悲しい事もありました。このような状態であるにもかかわらず、土日も役所を開けて対応しなければならないため、休みもとらずに住民のために必死で頑張っています。「5月から交替でやっと休めるようになった」との声を聞きました。また釜石市では、超勤が100万円を超えているとの話もあるほどです。

家が被災した職員の多くは、避難所で生活していますが、どうしても住民優先で支援物資を配布するため、職員には中々回ってきていません。書記局にいた女性職員からは「1ヶ月間化粧も出来なかった」と笑うに笑えない話を聞きました。

庁舎が被災にあった陸前高田市や大槌町では、仮設の庁舎を建設して対応。組合書記局も仮設の中に確保し、復興の拠点として、また、組合員の拠り所となっています。

庁舎が高台にあった大船渡市や山田町では、地域は重大な被害や壊滅的な被害をこうむっていますが、市役所・町役場は被害にあっておらず、文字通り復興への中心となっています。庁舎が無事かどうかによって大きな違いを目の当たりにしました。

野田村では、壊滅した町のガレキの中から集められた、写真アルバムが展示してありました。担当の女性職員は「家族の方や知り合いの方が見つかり、これでも随分少なくなりました。写真は家族のかけがえのない歴史です。一日でも早く持ち主のところへ届けたい」と語ってくれました。

基幹産業である漁業が壊滅

沿岸部分の自治体で幸いにも防波堤が機能し、住宅地に大きな被害が出なかった所でも、基幹産業である漁業は壊滅。普代村では、650隻の漁船の9割が被害に遭い、倉庫150が破壊されました。洋野町、岩泉町などでも同様の壊滅的な被害を受け、地域経済再建が見えない状態です。

山田町では、避難所で町長も参加する住民懇談会が行われていますが、年配の方を中心に「住み慣れたところに住みたい」との声が強く、若い世代からは「安全なところへ」の声が出ているようです。

職員削減と合併が、災害をさらに深刻に事実ゆがめた報道に怒りの声

「大槌町が釜石市と合併しなかったから復興が遅れている」(朝日5\30)との新聞報道に対して、各単組役員から「事実を捻じ曲げた報道」と怒りの声が上がりました。大船渡市職書記長の金野さんは、「大槌町では、人員削減が行われギリギリ状態、職員の三分の一が亡くなり、町長も亡くなっている。復興がおくれるのは当たり前」と怒りの声。大槌町職の書記の方は、「合併しなかったから…との報道は心外。必死で頑張っている町民や職員の事がわかっていない。みんなで決めた事」と怒りをあらわに。

もっともっと支援が必要

大きな被害を受けた自治体の人口が集中するところでは、一定の支援が届いていますが、半島の小さな集落へは、まだまだ届いていないのが現状です。また、重機が入ってガレキ撤去も始まっていますが、田畑などは全く手付かずのまま放置されているところがほとんどです。支援の継続を強く感じました。

京都自治労連 第1753号(2011年6月5日発行)より

5月26日に開催した京都自治労連第177回中央委員会での京丹後市職労・金子中央委員の発言から組織拡大に関わる経験を紹介します。

増勢に転じた春の拡大

これまでは退職者が不補充で採用がなかったが、3年ほど前から新規採用が出てきた。同時期に組合専従になったが、この時期は胃が痛くなる季節で、組合にたくさん入ってくれると嬉しくて気分も明るくなるが、対話をすすめる中で加入を断られると気持ちが沈んでいく4、5月だった。しかし、今年は採用の8割が組合に加入してくれた。加えて、こうした状況を見て、昨年採用の職員が自分から入りますと加入する経験も生まれた。現時点で、3月末と比べると増勢に転じている。新採の加入は全組合員の1割となり、ある意味で一大勢力に。組合活動が盛んになるという点で良い事であり、どんどん組合員を増やしていき、京丹後市が抱える職員の意思疎通や組織の問題を解決させていく力にしたい。

顔を出すこと、話すことが大切

なぜこれだけの加入に繋がったのか、不思議に思う部分もあるが、1つは歓迎会が成功したことが挙げられる。例年と日を変えてノー残業デーに実施、職場での呼びかけもあって30人近い新採職員の参加があった。組合員も40人近く参加し、合計70人で賑やかに行えた。その中で、年代を越え、職場や職種を越え、色んな組合員がいるということが新採職員に伝わったのかなと思うし、同時に親近感も持ってもらえたのではないかと思う。

4月は職場を回り、これまで500、600キロの走行距離になっているが、頻繁に新採職員に顔を出すこと、話をすることが大切だと実感。そこに居る組合員にも声をかけながら、職場の職員も巻き込んだ取り組みが成功したのではないかと思っている。

組合員が増えることで、みんなが元気になり、もちろん私も元気になるし、職場も元気になっている。青年部も独自で歓迎会を実施し、そこにも多くの新入組合員が参加してくれた。40人ほどで元気に賑やかに取り組んでおり、こうした活動を通じて、青年部も活発になって力が出てきていると感じている。

引き続いて声をかけ、多くの職員を巻き込みながら全員加入を目指して頑張っていく。

京都自治労連 第1753号(2011年6月5日発行)より

タッちゃんが行く第4回は、国土問題研究会事務局長の中川学さん(府職労連)を訪ねて、ふるさと再生の基本となる住民の立場に立った災害復興・開発についてお話を伺った。中川さんは、国土研の一員として東日本大震災一ヵ月後の4月17日に被災地へ調査に。職場での報告会には60人近くの職員の参加があった。

実は中川さん、陸前高田市との関係は深い。同市内を流れる気仙川の上流に津付ダム建設計画があり、建設に反対する市民運動の依頼で、2003年に10回近く調査に訪れ、“ダムは不要”との報告書をまとめている。03年11月、初めてサケの遡上に感動した気仙川を、今回はいまわしい津波が遡上したわけである。

“創造的復興”に危惧

今回、その陸前高田市の変わり果てた状態にショックを受けた。

中川さんは、政府が『創造的復興』をキャッチフレーズに復興を進めようとしているが、神戸と同じことがやられるのではないかと危惧する。「阪神淡路でも、建物が破壊され、住民がいなくなった更地に、ハコ物が建てられ、更地がハコ物で覆われた。『手回しよく計画立てた。さすが役所や』と思ったら、何のことはない、今まで住民が反対してできなかった計画を、火事場ドロボウのように持ってきただけのものだった。しかも、それが成功したかというと成功していない。神戸空港はその典型。多くのハコ物事業は失敗し、さびれたまちに住民だけが残された」という。

復興に当たって求められるものは、「住民参加による計画づくりでなければならない」と中川さんは指摘する。

まちづくりは人づくり

中川さんが、このような問題意識をもったきっかけは、「出町の三角州」と呼ばれて市民から親しまれている広場の再整備計画作成のとりくみ(98年〜99年)で、地元商店街が参加したことにより、熱気あふれるものとなった。今では、大勢の若者や家族連れが憩いの場として利用、休日は大変な賑わいとなっている。

「住民が主人公のまちづくりに住民参加が必須であることは、自明のことである。まちづくりは人づくり、人づくりはコミュニティづくり。“素人は黙っておけ”ではダメ、市民参加でやるべき」と中川さん。

「市民は地域の専門家」の言葉に、ふるさと再生への大切なものを得た。

京都自治労連 第1753号(2011年6月5日発行)より

5月21日〜22日、与謝野町においてふるさと再生京都懇談会in与謝野が開催され21人が参加しました。

今回のテーマは「与謝野町に学ぶ地域を元気にする産業政策」。与謝野町商工観光課の太田課長からお話を聞きました。

織物産業の衰退と、少子高齢化の中で、与謝野町はこの3月、「与謝野町産業振興ビジョン」を策定しました。

地元の伝統的産業や技術・人材・自然環境を活かした産業展開で、農業・商業・工業、織物業・観光業が互いに関連し合いながら発展しようとする「地域内循環型」の経済をめざしており、注目を浴びている。「住宅改修助成制度」もこの中で位置づけられています。

続いて地元の「NPO法人野田川良い町づくりの会」、手づくり工房「わと○」、ちりめん街道を守り育てる会の元気な報告に笑ったり感心したり。

丹後市民局からは自治体の立場から地域の力を生かしていく取組の報告も。

翌日は与謝野町の文化とまちづくりを訪ね、機音まで準備していただくなど地元の方の丁寧な準備のお陰で大変充実したものとなりました。

京都自治労連 第1753号(2011年6月5日発行)より

〜長編ドキュメンタリー映画〜

戦没画学生慰霊美術館

映画「無言館」

上映映画館 : 京都シネマ 6月18日〜7月8日まで上映

「無言館」館主、窪島誠一郎さんは、画学生たちの遺した作品、遺品を全国各地に訪ね、収集しました。生命あるすべてのものを大切にして生きていくことへの願いが、描きかけたままの絵から聞こえてきます。「無言館」はそういう美術館なのです。

画学生たちの声、思いを知って下さい

私は、数年前に京都文化博物館で開催された「無言館展」を鑑賞しました。もう一度、作品に会いたい、画学生たちの思いにふれたいと思い、上映会に出かけました。戦争の悲惨さ、人々の悲しみと苦しみ、生命と平和の大切さを語り伝えていかなければと強く感じたところです。また、館長の「無言館は、平和の美術館ではない、愛のある美術館です」という語りが大変印象的でした。

ひとりでも多くの方に鑑賞していただき、画学生たちの声を、思いを知っていただければと思います。

亀岡市職員組合:T.I

京都自治労連 第1753号(2011年6月5日発行)より

政府は5月13日、「俸給・ボーナスの10%カットを基本として、国家公務員一般職の給与を引き下げる」「給与の引き下げについては、2013年度末までの時限的な措置とする」とした公務員賃金引き下げの方針を労働組合に提示しました。

この提案は、東日本大震災の支援・復興に不眠不休で全力をあげ、住民のいのちと生活を守り支える公務労働者の奮闘をふみにじるものであり断じて許されるものではありません。

職場、組合員の怒りを結集し、道理なき提案を撤回させる運動を広げましょう。

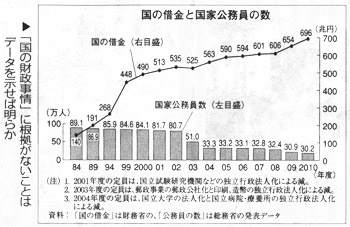

「国の財政事情」と言うが・・・

片山総務大臣は賃下げ理由として「国の財政事情」をあげたが、この間公務員賃金削減を強行してきたにも関わらず、国の財政赤字が増え続けてきた経過からも、人件費削減によって「国の財政事情」が好転することは考えられません。そもそも賃下げがどの程度の歳出削減となり、財政事情がどう改善されるのか等、将来の展望も含めて10%カットの根拠が全く示されておらず、復興財源の確保を口実にした提案であることは明らかです。また、10%カット提案にあわせて、地方公務員の給与に充てる地方交付税を最大10%削減する方針を財務省が固めたとの報道も行われています。

国民犠牲による復興はありえない

京都自治労連は、公務員賃金1割削減に反対し、提案の撤回を求めます。

反対の理由として、第1に、震災復興のため公務労働者の役割発揮が求められている点です。そもそも復興財源は公務員賃金削減で確保できる金額とは桁違いです。不眠不休で奮闘する被災地の公務労働者をはじめ、全国各地からも公務労働者が支援に入り全力をあげています。被災地の復興に全力をあげることが公務労働者としての貢献のあり方であり、景気回復に水をさす「賃下げ」を認めることが貢献につながるとは考えません。

第2に、人事院勧告制度、労働基本権はく奪のもとでの1割削減が憲法違反である点です。今回の提案は憲法を踏みにじる「異例の措置」であり、認めることはできません。一方的な権利侵害、労働条件の引き下げを認めることは公務員の問題に止まらず、日本国民全体の権利侵害にもつながります。

第3に、景気回復、震災復興に逆行し、GNPが0・9%のマイナス効果となる点です。公務員賃金1割削減は医療や福祉関係をはじめ、連動して賃下げとなる可能性がある民間労働者への影響、消費購買力への影響など、15兆円を超えるマイナス効果の試算が出され、税収も5千億円以上の減収となります。震災復興のためにも、消費拡大による景気回復が求められています。また、10%もの賃下げは私たちの生活そのものに及ぼす影響も計り知れません。

職場・組合員・地域の団結を

職場・組合員・地域の団結を

今、政府や経済団体は震災復興と称して、今回の公務員賃金1割削減をはじめ、復興税の創設や消費税増税、道州制の推進、規制緩和など新自由主義的な復興を次々と狙っています。しかし、復興は被災地本位で行われるべきであり、震災で落ち込んだ経済を立て直すためにも、労働者の賃金底上げや雇用の安定と確保が必要です。同時に、あらためて公務・公共サービスの重要性が明らかとなるもとで、人員確保などの拡充を求める運動も強化していく必要があります。

緊急で提起する職場決議や署名、抗議FAXに取り組み、職場から怒りの声を集めましょう。また、民間労組や諸団体へも取り組みの協力を働きかけ、街頭宣伝行動など幅広い国民世論の形成に力を尽くしましょう。

京都自治労連 第1752号(2011年5月20日発行)より

映画『看護覚え書』上映

宮城県の看護師・松田さんの報告に涙

5月14日、看護週間に「看護師の大幅増員」を求めるナースウェーブの取組みが全国で行われ、京都では京都自治労連の参加者含め100人が参加しました。

集会では、映画化されたナイチンゲールの『看護覚え書』を鑑賞。「看護の素晴らしさを再確認し涙が出た」「看護って素晴らしい」「異常な人手不足で、本来の看護の力を活かしきれていない」など感動が広がりました。

また、宮城県医労連副委員長の松田すい子さんが、「目の前で患者さんが流されていった」ことや亡くなった組合員、家族の行方が分からない中でも頑張っている看護師の話を涙ながらに紹介し、地域医療再生へ労働組合の役割を強調しました。

集会後、四条河原町までパレード。その後「看護師増やせ」「被災地復興支援」の宣伝・署名行動を行いました。

京都自治労連 第1752号(2011年5月20日発行)より

やり残した事がある また行きたい

南丹市職員組合 Aさん

「なにか力になりたい」との思いから、京都災害ボランティア支援センターに申し込み、4月29日〜5月2日まで、宮城県東松島市大曲地区でボランティア活動に参加してきました。

“何か力になりたい”との思いから

私は、3月30日から4月5日まで、岩手県陸前高田市へ給水派遣隊の一員として参加しました。災害直後に現地入りした消防士の弟から現地の様子を聞き“なにか力になりたい”と思っていたところ、職場で話があり、「ぜひ行かせてください」と手を挙げました。そのときの主な仕事は、給水車を使っての避難所となっている学校の受水槽への補給でした。仕事に戻ってからも、また行きたいと思っていたのですが、仕事の関係で時間が取れず、ゴールデンウイークでの参加となりました。

被災者の方の言葉が忘れられない

被災地での主な活動は、被災家屋を一軒一軒訪ねていき、要望を聞きながら家屋の泥出し。私たちの班は、19人で、9軒の泥だしや瓦礫の撤去を行いました。塀の脇に積もった泥を撤去したあと、「きれいになりました。ここの部分だけが3月10日に戻りました」と住民の方が静かに話されたことがとても印象に残りました。

地元自治体職員の方との直接の対話はありませんでしたが、現地で作業しながら、もし、自分たちの町でこのような災害が起これば、住民のいのちを守り、復旧活動をすすめる使命が我々市職員にあるんだと色々考えさせられました。

若いみなさんに参加してほしい

今回のメンバーは、初めて顔をあわせた人たちでしたが、「なにか力になりたい」とみんな思っての参加でした。受入れ態勢や交通手段が整えば、もっとたくさんの方が参加すると思います。京都自治労連でどこかと協力してバスを出す事は出来ないでしょうか。

今回、やり残した事がいろいろあるように思います。今度は自治労連のボランティアとして夏にぜひ参加したいです。私は、昨年の青年部長ですが、ぜひ、若いみなさんに参加してほしいと思います。

京都自治労連 第1752号(2011年5月20日発行)より