機関紙 - 最新エントリー

いよいよたたかいは本番

京都自治労連は、民間労働組合とともに力を合わせて、物価高騰を上回る全労働者の賃上げへ奮闘しています。全ての単組で職場からのたたかいが重要です。

最低賃金1500円以上の実現、物価高騰を上回る人事院勧告、会計年度職員の勤勉手当支給をはじめとする処遇改善要求は、公務の労働組合だけでなく、大幅賃上げの実現を目指す全労働者の課題となっています。

京都自治労連は、6月に行った民間労組などへの要請行動では、「大幅賃上げの勧告が出ないと来春闘での賃上げにつながらない」「会計年度職員の処遇改善は労働者みんなの問題、私たちも人事委員会への申し入れに同席したい」と、行く先々で大きな激励を頂き、人事委員会あての団体署名もたくさん寄せられています。

こうした期待に応えるためにも、全ての単組で夏季要求書の提出、交渉の配置、人勧署名、会計年度職員の処遇改善署名に取り組みましょう。

人勧署名

職員みんなが賛同できる

「公務労働者の頑張りに応え、物価高騰を上回る人事院勧告」を求める要求は、誰でも賛同できる職場みんなの要求です。全ての職員に「公務労働者の賃金・労働条件の改善を求める署名」を積極的に呼びかけ、7月20日の署名提出行動を大きく成功させ声をとどけましょう。

最賃署名

公務の賃上げに直結

最低賃金1500円以上を求めて、京都労働局への提出行動は7月20日に行われます。

昨年10月には、北部自治体で高卒初任給が最低賃金を下回りました。最低賃金の引き上げは公務労働者の賃上げに直結します。最賃署名を急ぎましょう

◆ 京都労働局への最賃署名提出行動 ◆

7月20日(木)12:40御射山公園集合

労働局へデモ その後個人要請行動

京都自治労連 第2000号(2023年7月5日発行)より

1957年4月にこの機関紙の前身である「自治労京都」の第1号が発刊されてから、今号で2000号の節目を迎えることとなった。

今回、このコラムを記すにあたって、機関紙の「縮刷版」なるものをはじめて見た。今はこのような形で月1回定期発行されているが、発刊当時はガリ版(謄写版)刷りで不定期発行であった。発刊以来66年間の歩みをここに記すことは出来ないが、半世紀を超える歴史の中で紆余曲折もあったであろう中、様々に形を変えながらも、組合員に必要な情報を提供してきた。その時々で発行に携わった先輩のみなさま方の努力に敬意を表したい。

京都自治労連は、1947年11月に結成されてから今年で76年になる。2000号に刻まれた職場の闘いとともに、住民と手を携えて暮らしと地域を守る要求の実現めざして奮闘してきた自治体労働者・労働組合の姿を改めて振り返り、私たちがめざす憲法が生きる社会へと、また1歩、歩んで行かなければならない、と決意を新たにしたところである。(F)

京都自治労連 第2000号(2023年7月5日発行)より

労働問題にも翼を広げて

自分たちの権利は自分たちで要求し実現しよう!

:宇治CCユニオン 委員長

消費生活センターは、消費者が安心して相談できる駆け込み寺です。

しかし、そこで働く私達消費生活相談員は、自分たちの労働者としての権利が守られていません。1年更新の不安定雇用、生活給ではないなど、国家資格にふさわしい報酬が得られていません。社会貢献につながるというやりがいだけでは限界です。消費者問題の最前線でたたかう私たち消費生活相談員の仕事が、被害に遭った消費者を救済し、更に法改正につなげ、悪質業者への行政処分を実現してきました。まずは、会計年度任用職員の生活改善につながる勧告を京都府人事委員会に求めます!

また、宇治市にある他の非正規職員の労組や、宇治市職労などと共同した取り組みで要求の前進をめざします。ご支援よろしくお願いします。

民間労組も自らの課題として

官民共闘で大幅賃上げを

:京都総評 事務局長

今春闘は、私たちのたたかいで、賃上げ総額が6000円を突破する23年ぶりの大きな前進を作ってきました。しかし、物価高騰を上回る賃上げには至らず、非正規労働者には、ほとんど賃上げが及んでいません。

いよいよ、最低賃金と人勧闘争が山場を迎えます。会計年度職員の処遇がこのままでは、全労働者の大幅賃上げは実現できません。勤勉手当の制度もなく最賃ギリギリの低賃金、年度ごとの雇用契約で常に雇用不安など、民間の非正規労働者と比較しても状態は劣悪です。今、民間労組の中に「会計年度職員の処遇改善は労働者みんなの問題」との声が広がっています。京都府や京都市の人事委員会宛て署名への協力や申し入れに、民間労組の代表も参加して訴えようと計画しています。官民共闘で大幅賃上げを必ず勝ち取りましょう。

京都自治労連 第2000号(2023年7月5日発行)より

今年の原水爆禁止世界大会は、8月7日〜9日に開催される長崎大会に参加します。

被爆地を利用したG7サミット

5月に開催されたG7広島サミットでは、被爆地で開催されたにもかかわらず、核兵器廃絶を究極の目標に先送りし、核抑止力を発信しました。被爆地を政治利用した、岸田政権の責任は重大です。

核兵器廃絶が世界の流れ

核兵器禁止が世界の流れであることを、内外に示すことからも23世界大会の成功が注目されています。

全ての単組からの代表派遣と、「日本政府に核兵器禁止条約への参加批准を求める署名」運動や被爆の願いを被爆地に届ける折り鶴運動に多くの皆さんの参加を呼びかけます。

京都自治労連 第2000号(2023年7月5日発行)より

京都府は、府内の地域と特産物などを世界に発信し観光や地域産業を支援するため、山城地域の12市町村と共に一般社団法人の京都山城地域振興社(通称:お茶の京都DMO)を設立し運営しています。今回は、京都府からこの会社に出向して2年目になるAさんにお話を伺いました。

様々な分野の人と交流し一緒に仕事する楽しさ

京都山城地域振興社は、京阪宇治駅近くに事務所があり、10数人の職員で運営されています。常勤者のうち、京都府から3人、地域自治体から1人が公務員。その他、旅行社や広告代理店など民間企業の会社員で構成され、多くが自治体や会社からの出向者です。「それぞれ専門分野を持っている人たちが集まってきていますから面白い会社ですよ」とAさん。「『お茶の京都』とうたっていますが、お茶ばかりではありません。参加している自治体は、それぞれ歴史があって個性があって様々です」と話します。

Aさんらの仕事は、京都山城地域の観光資源の掘り起こしから、日本のみならず世界へ発信することです。「すべての自治体に昔から有名な観光地や特産品があるわけではありません。まずは観光地や特産品を『発掘』することです」と、自治体や地域を地道に回り、話を聞きます。昔から言い伝えられた話で地域の人はみんな知っていることでも、地域外から見ると立派な観光資源になることもあり、情報を集め深堀りしていきます。社内には旅行や宣伝の専門家がいますから、どう発信するか、観光に結び付けるかなど議論します。Aさんは「いま大河ドラマで話題になっている分野をいち早く発信できました。ひとつの自治体だけではできないことや時々のブームなどに即応できるのも、様々な専門家がいる会社のメリットですね」と現場を紹介しながら話します。

地域の良さ知ってほしい

地域が活性化してほしい

海外の観光客をどのようにこの山城地域に招き入れるかも大きな課題というAさん。地域の魅力や文化を外国人に知ってもらうため地域ガイドの育成も行っています。

既存の地域産業に向けては、小さな事業者、生産者に積極的に市場に参加してもらえるよう支援をしています。地域内だけでなく全国へ生産物を発信して、販路を広げて生産、事業を活性化させていくことをめざします。ここでも、海外への市場拡大を視野に入れています。「様々な国から日本に観光にいらっしゃいますし、ネットでも世界とつながっています。地域独特の文化や食材、加工などをどう説明したらいいか?どう発信したらいいか?難しいですね。もっと広報に力を入れていきたい」と、Aさんはいいます。

できるだけ地域に根ざした取り組みを展開したい

京都府が設立した京都山城地域振興社は民間の一企業と同じと話すAさん。「普通の会社が行っている庶務、労務、財務、会計などの業務が結構大変です。この間もようやく年度決算の監査を受けたばかりで、ホッとしています」と笑います。手計算で独自雇用の職員の給与や残業代計算、社保の計算を行ったり、会議やイベントの手配、残務処理や会計などを行います。

Aさんは大学時代に公共政策を学び京都府に就職しました。最初の配属先は職員総務課で次に配属されたのは秘書課でしたが、ここでも総務担当を担ってきました。京都山城地域振興社に出向しても、京都府と自治体から出向してきたメンバーで総務業務にあたっています。総務業務は好きだし得意というAさんは「京都府から運営費が出ている=税金が投入されていることを考えれば、会社をしっかり運営し、業務を構築していくことが重要で、自治体から出向している者の役割と考えます」と胸をはります。「その上で…」と前置きし、「出来るだけ地域に出て、自治体や地域事業者に根ざした取り組みを展開したい」と2年目の抱負を話してくれました。

京都自治労連 第2000号(2023年7月5日発行)より

6月25日に開催された第55回京都保育のつどいの基調報告で、京都保育団体連絡会の藤井伸生会長(京都華頂大学教授)は、保育や子育てをめぐる情勢として政府が打ち出す「異次元の少子化対策」の問題点を指摘しました。

政府の打ち出しと現場の受け止めのずれ

政府は6月13日に閣議決定した『こども未来戦略方針』の中に、保育所職員配置基準の改善や子育て支援の充実を盛り込みました。保育現場は長年要求し続けてきた配置基準の改善がついに実現するのかと期待しましたが、実際は基準以上の人員配置をした保育施設に「加算」をつけるというもので、配置基準の改善ではありません。また、新たに実施する「こども誰でも通園制度」は、定員割れしている保育施設で地域の未就園児を受け入れるというもので、モデル実施している東京都文京区では、初日に3人の枠に100人以上の申し込みが殺到する事態が発生。保育現場からも「体制が整っていない中での実施は無理」との声が上がり、藤井会長も「定員割れを利用した安直な政策すぎる」と批判しました。

京都市は子育て環境日本一なのか?

保育現場の保育士不足は全国でも深刻で、保育士の確保もままならない状況では、国が打ち出す異次元の少子化対策ができません。確保のための重要なポイントでもある保育士の処遇改善へ、国も検討を始めました。ところが京都市は、民間保育園の補助金を13億円もカット。給与や一時金の引き下げ、在職年数の長い保育士が働き続けられない事態もおきています。「国が配置基準の改善を行えば、京都市に入るお金も増える。補助金カット問題解決のためにも、職員配置基準の改善を求めていこう」と藤井会長は強く訴えました。

府内の多くの自治体においても、「保育士を募集しても見合った応募がない」と大きな課題となっています。保育士の賃金・労働条件の改善、大幅増員は待ったなしです。

京都自治労連 第2000号(2023年7月5日発行)より

「中学生の時の仕事体験。授業で保育所に行ったのですが、その時の赤ちゃんの笑顔が忘れられませんでした」と、保育士になるきっかけを話すBさん。向日市が自校式の給食を続け、食育にも力を入れていると知り、向日市役所に就職を決めます。「就職して、10日ほどは、本庁で事務研修があり、早く保育所に行きたい、子どもたちの笑顔を見たいとわくわくしていました」と笑います。

保育所では、3歳児のクラスの担当を受けもっています。「まだまだ至らぬことばかりで、あたふたしていますが、先輩の先生がいつもサポートしてくれて、本当に感謝です」とBさん。どんな保育士になりたいかの問いに「目標は先輩です」と目を輝かせます。

城陽市から電車で片道1時間半かけて通っているBさんは、「今はちょっと無理ですが、お金を貯めてこっち(乙訓地域)に引っ越したい。趣味も見つけたい」と新生活への計画も忘れてはいません。

京都自治労連 第2000号(2023年7月5日発行)より

6月11日、京都自治労連第17回ファミリー魚釣り大会を朽木こがわ渓流センター(滋賀県高島市)で開催し、6単組から組合員と家族あわせて280名以上が参加しました。

当日は朝から雨が降る中での開催となりましたが、釣れた瞬間の嬉しさをはじめ、魚がエサに食いついた瞬間に竿を引き上げるタイミングに苦戦する場面など釣りの醍醐味を堪能しました。

天候も徐々に回復。さっそく釣った魚をさばいて炭火でバーベキューに。午後からは小学生以下を対象に池の水を抜いてつかみ取りを実施。びしょびしょになりながらも一心不乱に魚を追いかける子どもたちのワクワクキラキラした表情に疲れが吹き飛びます。

「家族と楽しく過ごせた」「魚が美味しかった」「また参加したい」との感想が寄せられました。

京都自治労連 第2000号(2023年7月5日発行)より

6月17日、京都府立山城総合運動公園野球場(宇治市・太陽が丘)で第43回軟式野球大会を開催しました。1回戦の舞鶴対宇治は、3回にライトオーバーのタイムリー3ベースで先制した舞鶴がその後1点を追加して2対0で初戦を突破。

決勝の舞鶴対与謝野も1点を争う好ゲームに。序盤、舞鶴が1点を先制するも与謝野の堅い守りの前に追加点が奪えず、与謝野もランナーを出すものの後が続かない一進一退の展開に。終盤に相手のエラーで追加点をあげた舞鶴が2対0で勝利。昨年に続いて連覇を果たしました。

京都自治労連 第2000号(2023年7月5日発行)より

かんだ・ひろし=京都市生まれ。

大学を卒業後、開発コンサルタント企業に勤務し、タンザニア、ナイジェリア、バングラデシュなどでODAの農業開発事業に従事。退職後、主に東南アジア各地の地域づくりの現場を調査研究し、日本政府の国際協力・ODA政策策定に関わる。現在は、全国各地で地域づくりなどの、講演を行うかたわら、複数のNPOの役員を務めている。同志社大学、京都精華大学などで非常勤講師

飢えから市民・住民を守るのが政治危機を煽り大軍拡は"愚の骨頂"

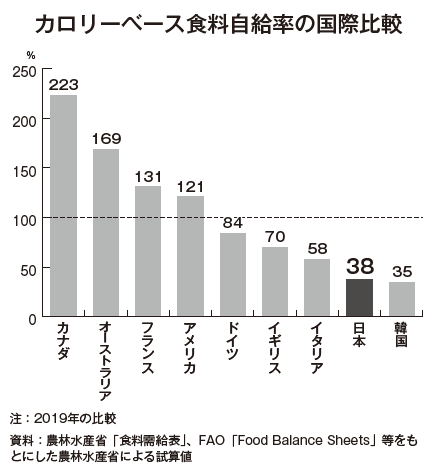

危機を煽り大軍拡に走る政治に危うさを覚えます。日本の食料自給率は38%(カロリーベース)、物流が滞ればたちまち国民は飢餓に直面します。今日の日本の農業を世界と農村地域から捉え、政府と自治体に何が求められているかを、同志社大学非常勤講師の神田浩史さんに伺いました。

コロナ感染拡大とロシアのウクライナ侵略は、世界の食料問題に大きな影響がありました。何を教訓とすべきでしょうか

1つは、物流に支障が起きたら、何が起こるかを私たちは目の当たりにしました。穀物の輸送は、ほとんどが船を利用します。それ自体が途絶、あるいは減便すればたちどころに食料需給に大きな影響が出てしまいます。しかも戦争の当事国2ヶ国が大きな穀物生産国。世界の大きな変動で物流に支障をきたした時に、食料供給が脆弱な国ほど大きな影響を受けています。

もう1つは、生産資材です。ロシア産の肥料・エネルギーに代表される様々な物が価格上昇して生産条件が大きく変化してしまう経験をしました。

しかし日本では、まだ食料を買える状態ですので、物価上昇に悲鳴を上げながらも、深刻な飢餓の蔓延には至っていません。このことが、日本の中であまり議論になっていないことが逆に心配です。

この戦争がさらに拡大し、あるいは日本が全く別の戦争に巻き込まれた時の怖さをすごく実感します。

日本の食料自給率は、他の先進国と比較すると異常な程低い状態ですが、なぜ、このような状態なのでしょうか

アメリカの農業政策は、農業だけで見るのではなく食料安全保障が政策の根幹に貫かれています。食料輸出や備蓄に対する農家への補助金を政策として行い、加えて世界戦略として食料輸出をしているのです。

EU諸国では、農業と環境保全や国土保全の観点が包括的にしっかり政策の中に位置づけられ、農家の所得補償にたいする合意形成がしやすく農業・農家が大切にされています。

一方日本は、自国の食料の安定供給、食料安全保障がおろそかなのに、自給率を上げるのではなく、高価な果物などの輸出で利益を上げようとしています。まるで木に竹を接ぐ思考で、ボキッと折れるもろいものになっていると私は感じます。それを変えるためには、政治の根幹に農業・食料政策を位置づけ、農水省だけの政策でなく他省庁との連携の強化が必要です。

「安保3文書」の閣議決定、大軍拡と戦争する国づくりが進んでいます。食料確保や農業からどう見ておられますか

今の日本は、戦争当事国になったら完全に食料はアウト、市民・住民は飢餓に直面する可能性が非常に高くなります。政府は、日本が戦争をしないだけではなく「周辺で戦争を起こさせないために何ができるのか」「市民・住民を飢えさせない」という政治の基本の基本を行っているとは思えません。敵基地攻撃能力の保有など、すでに戦争に踏み込んでしまっているかもしれません。

私は、中国に対する対応は、東南アジアの国々、ASEANに学ぶべきだと思います。「戦争ではなく、話し合いで問題を解決する」ことを決めて、もう30年以上この地域では国対国の戦争がありません。ASEANの国々は、アメリカと関係をつくりながら、中国と敵対関係にならないよう、話し合いの場に参加を呼び掛けるなど工夫しています。日本も見習うべきです。

中国や北朝鮮への敵対心を煽り、拳を振り上げて「何兆円の軍備増強だ」などと言うのは愚の骨頂だとみています。

自治体の果たす役割についてお話しください

今、農山村の多くで後継者不足から耕作農地が放棄され、大きな課題となっています。しかしその一方で、後継者が脈々とあるという集落もあるのです。私は、岐阜県でそういう集落に調査に入っているのですが、共通しているのが「地域コミュニティーの自己肯定感」が高いということです。

京都でも、様々な取り組みがされていると思います。お茶に代表される特産品を生かした町づくり、オーガニックや体験農業、地産地消の学校給食、修学旅行の受け入れなど様々な経験があるのではないでしょうか、その体験を府内に広げ、それぞれの地域の特徴を生かした政策を作り出すことです。

もう一つは、農地と水をどう維持していくのかが大切です。農業用水にしても農地にしても地域コミュニティーの保持が基本です。

特に農地は個人所有なので、農業委員会の機能低下や規制緩和で農地が流動化しやすいと心配しています。政府の農業政策が、食料自給率の向上ではなく「輸出で5兆円」など特産品の高級果物などに特化した政策に力を入れています。

そうすると、外部から資本が入って来て農地を取得し、高級果物だけがつくられる。他から安い賃金の労働者が入ってくる。地元も、安い賃金で働く。こんなことになるのではないかと心配です。

気が付けば、地域の農業が、「食」というものから切り離されたものになってしまう。そこを未然に防ぐのが、自治体の大きな役割です。国の政策が危うい方向に行くことに対して、歯止めをかけていく役割が、これまで以上に自治体にあるのではないでしょうか。地域農業を守る基本は、地域コミュニティーの保持であり、地域住民の命を守る政策を展開することが重要です。

京都自治労連 第2000号(2023年7月5日発行)より