機関紙 - 最新エントリー

4月20日、京都自治労連、京都国公、京教組、福祉保育労等でつくる京都公務共闘は、京都府人事委員会、京都市人事委員会へ「公務員賃金の大幅引き上げ並びに2023年勧告作業にあたって」の要求書を申し入れました。

申し入れでは、「四半世紀以上の実質賃金低下やコロナ感染、歴史的な物価高騰が国民の命と暮らしが深刻な事態になっているもとで、これらを打開するためにも、大幅賃上げ・賃金底上げ、人員増などの公務・公共サービス・教育の拡充が欠かせない」と強調。労働基本権制約の「代償機関」として積極的な役割を果たすことを強く求めました。

京都自治労連 第1998号(2023年5月5日発行)より

なかばやし・ひろし=

1953年愛知県生まれ。

京都大学大学院博士課程修了、博士(工学)、景観論や都市計画史を専攻する。

2008年まで平安女学院大学教授、2021年まで神戸松蔭女子学院大学教授。

京都まちづくり市民会議・新建築家技術者集団・自治体問題研究所・NPO西山夘三記念すまいなどを活動の場とする。

近年の主な著作、「迷走する京都―ポストコロナの観光をめぐって」『世界』(2021年10月号)、『学校の統廃合を超えて』(共著、自治体研究社、2022年)。

京都を疲弊させる高さ規制緩和

新景観政策を生かすまちづくりを

京都市は昨年11月27日、都市計画の見直し案(規制緩和)を発表しました。計画案では、「人口減少に歯止めをかける」ためだと建物の高さ規制の見直しを含めた提案を行い、4月25日から実施されています。今後の京都の景観だけではなく、経済や市民の暮らしに大きな影響を及ぼす見直しです。まちづくり研究者で、京都のまちづくりに様々な提案をされてきた中林浩さんにお話を伺いました。

――京都市の人口が減っていると言われますが、実際はどうですか

実は、京都市の人口は、50年間のスパンで見るとほぼ横ばいです。ところが、2021年1月と2022年1月の住民基本台帳による人口減少1万2千人が「日本一の減少」とマスコミも大きく報道しました。しかしこの減少には、大学都市京都の特殊性があります。

実は、京都市の人口は、50年間のスパンで見るとほぼ横ばいです。ところが、2021年1月と2022年1月の住民基本台帳による人口減少1万2千人が「日本一の減少」とマスコミも大きく報道しました。しかしこの減少には、大学都市京都の特殊性があります。

新型コロナ感染症が大流行し、授業がオンラインで行われた影響が大きく、コロナが一定落ち着き、大学の対面式授業が再開され始めると人口は戻ってきています。今回の人口減少は、コロナ感染拡大と密接な関係があるといえます。

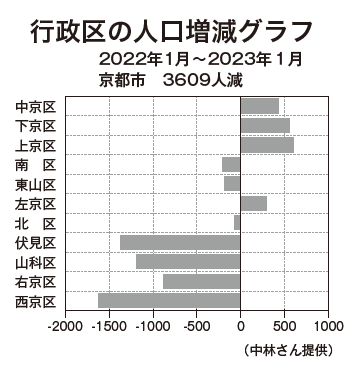

人口の増減を、地域ごとに見ると新景観政策で高さ規制を厳しくした上京区・中京区・下京区・南区では2000年から増加しています。減少しているのは郊外の高層集合住宅で構成される、洛西ニュータウンや向島ニュータウンです。

京都市が言う「高さ規制で高層マンションが建てられないので人口が増やせない」は、全く事実に反しています。確信犯的と言わざるを得ません。

京都市から若者が流失する大きな要因は、ホテル建設ラッシュによる地価高騰や、子育て施策の貧困、保育予算の大幅カットなど子育てしにくいまちだからです。

また、京都市が言うように、高い建物(高層マンション)が建てば若者が定着するでしょうか。タワーマンションは高価すぎて若者には手が出ません。オフィス不足の解消とも言いますが、果たしてそれだけ経済のポテンシャルがあるのでしょうか。

――今回の都市計画の見直しの問題点を把握するために、2007年の京都市新景観政策の意義の理解が必要と思いますが

京都のまちづくりと景観を守る大きな論争は、1986年の西武プリンスホテル建設問題あたりから始まりました。その中において、2007年に始まった新景観政策は大変重要な意義を持ったものです。2004年に国の景観法が成立し、その影響を受ける内容となっていますが、全体として新景観政策は、京都・まちづくり市民会議やまちづくり運動が主張し発表していた構想や提案にきわめて近い内容です。まちづくり運動がこの政策を押しあげたといえます。

まちづくり運動の主張は、京都市全域全体の構成を保全することでした。

一般的な中心部居住地 10m(2階建)、商業機能の強い地区 14m(4階建)、幹線街路沿い 20m(6階建)、幹線街路ですでにスカイラインがそろいつつある地区 31m(オフィスで9階建・マンションで11階建)が妥当な建築の高さだとしていました。これらが新景観政策に取り入れられました。

また、都心居住地西部(西ノ京・壬生・西七条)など、かならずしも伝統的建造物は多くないが、低層高密の市街地を維持してきたところが、従来美観地区ではなかったのですが、新法で美観地区にあたる景観地区となりました。景観地区は、建設にあたっては市長の認定を必要とするきわめて重要な場所です。

今回の見直しは、住民運動の成果を多分に取り入れたこの新景観政策を踏みにじるものです。と同時に、景観地区にはあまり手を付けていないなど、新景観政策が意識されてもいます。

――新景観政策を、後退させる規制緩和の具体例をお話しください

とりわけ新景観政策を後退させるのは次の点です。

西院駅西南部の一帯の高さ規制を20m・25mから31mにしようとしています。現在は、市民が中低層で密度高く住んでおられます。高さ規制をきびしくした方が、密度ある居住地ができると思います。高さ規制をゆるめると、土地が荒れ中低層の住宅は住みにくくなり、空き地や駐車場が増えたりします。中低層高密がもっとも合理的な姿です。

市の提案で特に問題なのは、山科の外環沿道や向日市境で超高層ビルが建つようにしようとしていることです。高度地区を無指定としています。京都市域にタワーマンションの建つ条件を作り出そうとしています。

――若い人たちにとって魅力的で住みよいまちは

私たちが学ぶ必要があると思うのはイギリスです。イギリスは、1960年代から70年代にかけて構造不況、失業、犯罪多発、地域の荒廃などが顕著になりイギリス病と言われました。1990年代ごろから、改善の取り組みが始まり、運河の美化や土壌汚染地を森に変え、小学校を中心とした地域づくりなどが始まりました。この運動を飛躍させたのが、1997年の労働党ブレア政権です。

ブレア政権は、社会的排除を克服することを最重点課題としました。つまり政策に参加する市民を広げることが、もっとも効率的な方法だと気づいたのです。バーミンガム市は、工業都市でイギリス病の典型のような都市でしたが、貧困者・高齢者・移民の積極的な社会参加策を展開。建物の高さ規制を強化した再開発を行い経済も好調となり、同市の再生は「イギリスの奇跡」と呼ばれました。

――自治体と職員への要望をお聞かせください

イギリスの経験でも触れましたが、まちづくりに市民の声を反映する政策づくりへの転換です。これまで多くの市民が、京都市のまちづくりに様々な意見や政策提言を行ってきました。しかし京都市の態度は、これらの意見に真摯に向きあってきたとは言えません。市民の声を聞こうとしない自治体に発展はありません。

また自治体労働組合が、政策的イニシアチブを発揮されることを期待します。

京都自治労連 第1998号(2023年5月5日発行)より

参加費:無料

講演:

野放図な軍拡がジェンダー平等をつぶす

〜社会保障減らし、ツケ回しは女性に!?

竹信 三恵子さん(ジャーナリスト・和光大学名誉教授)

日時:6月4日(日)13:30〜15:45

会場:京都教育文化センター202号室

オンラインでの参加もできます

お申し込みはこちらから6月1日(木)締切

京都自治労連 第1998号(2023年5月5日発行)より

京都自治労連青年部 新採歓迎企画

「スプリングフェスタ」

日程:5月20日(土)13:00〜(予定)

グリーンランドみずほ(京丹波町)

内容:スポーツ企画&BBQ

生かそう憲法 守ろう9条

5・3憲法集会in京都

日時:5月3日(憲法記念日・水) 13:30〜

円山野外音楽堂

講演:末浪靖司さん(ジャーナリスト・日本平和委員会常任理事)

集会後・京都市役所までデモ

京都自治労連 第1997号(2023年4月5日発行)より

「住民のために仕事がしたい」「学んできたことを生かして地域に貢献したい」――新年度が始まり、期待や希望を胸に、新規採用の仲間が職場にやってきました。

さっそく新しい仲間が組合に

3月からスタートした23春の拡大集中期間で新しい仲間を組合に迎えています。

こうむ公共一般労組綾部支部では、会計年度任用職員の学童指導員が加入し、さっそく交渉に参加されています。京都府職労連でも、「近い」組合役員や組合員からの声かけで22年度の新採職員や子育て世代の未加入者、府立医大の会計年度任用職員の方を加入に繋げています。

新採一人ひとりに寄り添って

私たちの仕事は、地域に密着して住民サービスの向上をめざすやりがいのある仕事です。住民から感謝されたり、困難を乗り越えて業務をやり遂げたり、仕事を通じて嬉しい場面がいっぱいあります。一方で、慣れない環境や仕事のなかで悩んだり、行き詰まったりすることもあります。そうしたときに「あなたの近くに助けあえる、励ましあえる労働組合とその仲間がいるよ」「一人で悩まず組合に声をかけてね」「安心して働き続けられる職場環境を一緒につくっていこう」と対話を重ねましょう。

新しい仲間を組合に迎え入れるには、組合員みんなの力が必要です。「自分が加入したきっかけ」「組合があって良かった経験」など"自分の言葉"で組合を語り、加入を訴えることが大切です。単組の活動紹介と合わせて、「あなたの生活を丸ごとサポート」する組合のホケン=自治労連共済の魅力を伝え、組合員拡大の取り組みを進めましょう。

京都自治労連 第1997号(2023年4月5日発行)より

京都自治労連は、3月22日に京都府人事委員会、23日に京都市人事委員会に対して、物価高騰に対応した緊急勧告を行うよう緊急要請を行いました。

歯止めがかからない物価高騰のもと、民間企業も労働者確保、生活防衛のために賃上げを実施。また、「インフレ手当」を支給する企業もあります。

1974年・2009年には臨時勧告が行われています。「秋の勧告まで待てない」と緊急勧告を強く求めました。

京都自治労連 第1997号(2023年4月5日発行)より

岸田政権がすすめる大軍拡路線が、住民のいのちと暮らしを脅かしています。京都自治労連が行った春闘キャラバンでの懇談で、少なくない自治体当局が「外交・防衛は国の専権事項であり意見を言う立場ではない」としています。住民のいのちを守る自治体こそ「大軍拡反対」を発信すべきです。

日本全土が戦場に

準備が始まっている

浜田防衛相は国会で、「集団的自衛権を行使した後、事態によっては他国からの武力攻撃が発生し、被害を及ぼす可能性がある」と認めました。

また、全国283地区の自衛隊基地・防衛省施設の約2万3000棟を核・生物・化学兵器や核爆発などあらゆる脅威に耐えられるよう、「強靭化」をすすめる計画が明らかとなりました。計画には、舞鶴の海上自衛隊司令部の地下移転や、祝園分屯地(精華町)に長射程ミサイル保管用大型弾薬庫を拡張する工事も含まれています。予算措置は、2023年度から10年。前半5年で4兆円、後半5年を含めると膨大な額が必要となります。危険な大軍拡に今後5年間で、43兆円もの軍事費が使われます。すでに国の23年度予算では、軍事費が異常に突出する一方で、社会保障費1500億円削減など暮らしの予算が圧迫されています。

「強靭化」計画は、日本全土が攻撃される事態に備えての計画です。「国防は国の専権事項」と言って、目の前ですすんでいる住民のいのちが危険にさらされる事態に「国に何も言わない」首長や議会でいいのでしょうか。地方自治体の最大の仕事は、住民のいのちを守り、福祉を向上させることです。

今、自治体・首長・議会に求められているのは、安保法制、「安保3文書」、大軍拡にきっぱり反対することです。統一地方選挙に行きましょう。

京都自治労連 第1997号(2023年4月5日発行)より

統一地方選挙が行われている。

来年度以降5年間で43兆円の防衛費を計上し、長距離ミサイルなど「敵基地攻撃能力」を保有。反撃されることを前提に自衛隊司令部や基地の地下化など強靱化を進める岸田政権。

憲法9条を持つ国として一貫して掲げてきた「専守防衛」を国民や国会に諮ることなくいとも簡単に投げ捨て、「戦争を仕掛ける国」になろうとしていることに、タレントのタモリ氏が「新しい戦前」と言った。

2度の大戦の痛苦の教訓から生まれた地方自治体。首長や議会が直接公選制となり、住民の意思が直接反映される。きな臭い国の動きがあるときだからこそ市町村議会で「戦争反対」を掲げる勢力が必要ではなかろうか。

同時に、3年を越えて長期化したコロナ禍に物価高騰が追い打ちをかけ、暮らしの願いもますます切実になっている。中学校給食や子どもの医療費無償化など前進してきた暮らしの願いをさらに前進させる絶好のチャンス到来。有権者としての審判が求められる。(F)

京都自治労連 第1997号(2023年4月5日発行)より

高齢者への福祉サービスは、すべての自治体の大きな課題となっています。自治体では地域包括支援センターを設置し、健康の保持や安定した生活のため必要な援助を行っています。

今回は、京丹後市が直営で設置している「京丹後市地域包括支援センターあみの」で、高齢者福祉支援にあたる相談員(社会福祉士)のAさんとBさんに、センターでの仕事をお聞きしました。

相談内容は多岐に ひとつひとつ親身に

高齢者に寄り添って

「介護や健康の事など高齢者の生活すべてについて相談を受けています」とAさん。センターでは、窓口や電話で高齢者から相談を受け、その対応にあたります。「車などの移動手段がなくて、ここまで来られない人も増えており、直接自宅にお邪魔して、本人や家族からお話をきくことも多くなっています」とBさん。

「最近老夫婦から蜂の巣を駆除してほしいと相談がありました」と微笑む二人ですが、高齢者の相談を受けていると、このような相談もあります。その時は業者を紹介するなどつなぎの役目も果たします。相談のほとんどは介護に関わる問い合わせですが、「最近よく転ぶ」、「物忘れが激しい」といった、健康に関わる不安の相談もあり、いち早く医療機関や介護事業所と連携して不安の解消にあたっています。

Aさんは、「病気で入院した高齢者から退院後の生活の不安を相談され、介護保険申請の事も含め、今後のケアについての相談を行っていきます」とセンターのきめ細かい取り組みを話してくれました。

介護を抱える家族や独居世帯にも安心して暮らせる地域を

相談は、高齢者からだけでなく、高齢者を抱える家族、そして民生委員からもあります。Bさんは、「親の介護で苦労している家族からも相談を受けます。ヘルパーの派遣や介護施設の紹介などをして、少しでも家族の負担を減らしたい」「実際に家庭にお邪魔して、地域や家庭環境も見ながら問題や不安の解消に一番いい方法を話し合います」と、高齢者とその家族に寄り添った対応の重要性について話します。

「地域からの連絡で独居世帯を訪問すると、認知面での低下で掃除が困難になっていて"ゴミ屋敷"に近い状態になっていたケースもありました。介護サービスを使うことでその人らしい生活を取り戻すことができました」とAさん。この時は思わず掃除の手伝いにも行ってしまったと照れ笑いします。

Bさんは、「独居世帯や老夫婦だけの世帯が増えているのが気になります」と、センターに相談に来られないあるいは知らない高齢者世帯へのアプローチを模索しています。

一方で、「様々な権利の享受はもちろん、相談や訪問から、配偶者や家族などからの虐待を察知し防止しなければなりません」と、センターの役割のひとつである「権利擁護」の取り組みにもAさんは言及します。

高齢者の生活すべてを専門家チームで対応

地域の高齢者支援

センターは現在(2023年3月)、医療の視点をもつ保健師と、市内のケアマネジャーを指導する主任ケアマネジャー、そして社会福祉士の資格を持つAさんとBさんの4人で運営しています。

様々な相談に対して、それぞれの専門分野から意見を出し合い、最善の解決策を探します。Aさんは「担当が違う人だったらもっと別な対応をしていたかもしれない。もっと知識と経験があったら別な指導やアドバイスができたかもしれない」と日々葛藤しているといいます。Bさんは「『介護は病人が受けるもの』となかなか医療や介護のサービスを受けない方もいて、診療や介護認定を受けてもらえるまで粘り強く説得します」と苦労しています。センターでは定期的に事例を出し合い、それぞれの対応を検証しながら次につないでいきます。就職して4年のAさん、そして3年のBさんは先輩からのアドバイスが大きな力になるといいます。

「目標は先輩」という二人。もっともっと知識と経験を積んで、高齢者の生活も支えていきたいと話します。

京都自治労連 第1997号(2023年4月5日発行)より

5月1日はメーデーです。

1886年5月1日、アメリカの労働組合が8時間労働制を要求してストライキ・デモを行ったのがメーデーの起源です。当時は、12〜14時間労働が当たり前の時代。「第1の8時間は仕事のため、第2の8時間は休息のため、そして残りの8時間は俺たちの好きなことのため」をスローガンにたたかい、8時間労働制を勝ちとりました。

日本では、1920年5月2日(日曜)上野公園に5千人が参加したのが始まりです。世界でも日本でも、8時間労働制は労働者のたたかいで実現した制度です。

ところが、今の日本の状況はどうでしょうか。公務職場も含めて過労死ラインである月80時間を超える時間外労働や違法な不払い残業が横行しています。さらに、労働者の半数近く、働く女性の7割近くを非正規労働者が占めています。

日本の賃金は、30年近く上がっておらず、経済成長もストップした世界でも稀有な国となっています。

長引くコロナ禍のもとで、異常な物価高騰が私たちの暮らしを直撃しています。また、岸田政権は、アメリカの戦争に日本が参戦する「戦争する国づくり」を狙っています。暮らしと平和を守るため、職場の仲間、新規採用の新しい仲間も誘って一緒にメーデーに参加しましょう。

写真を撮って、京都自治労連のメーデー・プラカード・デコレーション写真コンクールにぜひ応募ください。

京都自治労連 第1997号(2023年4月5日発行)より