機関紙 - 最新エントリー

2023年度の人事院勧告は、8月上旬に出る見通しとなっています。

5月の実質賃金は、前年同月比0.9%減で14ヶ月連続の減少となっています。春闘の賃上げが、まったく物価高騰に追い付いていません。地域経済を活性化するためにも物価高騰を上回る大幅賃上げが必要です。

【各単組で次の取り組みを具体化しましょう】

(1)人事院勧告が掲載された『自治体の仲間』号外や京都自治労連が作成する秋季年末闘争討議資料などを活用して、単組、支部、分会等の人勧学習会を開催しましょう。

(2)都市職・町村職で予定している「京都府人事委員会宛署名」をはじめ京都府・市人事委員会への働きかけを進めましょう。

(3)会計年度任用職員の処遇改善をする府勧告を求める個人署名を全職員から集めましょう。

◆23人事院勧告オンライン学習会

8月17日(木) 18:00〜19:30

◆京都公務共闘 2023人勧学習会

・南部会場(京都市内・口丹以南)

8月24日(木)18:30

ラボール京都 第7会議室

講師:香月直之さん(公務労組連絡会事務局長)

・北部会場(中丹以北)

9月5日(火)18:30

宮津ミップル第1 コミュニティールーム

講師:小林竜雄さん(京都公務共闘事務局長・京都自治労連書記長)

京都自治労連 第2001号(2023年8月5日発行)より

選管告示 第1号

2023年8月2日

京都自治体労働組合総連合選挙管理委員会

委員長 福本えりか

京都自治労連規約21条に基づき、2023・2024年度の京都自治労連役員選挙を次のとおり実施する。

1、選挙すべき役職及び定数について

| 役職名 | 定数(規約数) | 選挙区 |

| 執行委員長 | 1名 | 全府区 |

| 副執行委員長 | 5名(若干名) | ・全府区 ・京都府職労ブロック ・政令都市ブロック ・都市職ブロック ・町村職、非正規雇用・公務公共関係ブロック |

| 書記長 | 1名 | 全府区 |

| 書記次長 | 1名 | 全府区 |

| 執行委員 | 13名 | 全府区 但し、京都自治労連役員選挙規程第9条に定める青年部・女性部・現業評議会及び公営企業評議会から推薦される4名を含む。 |

| 会計監査 | 4名 | 全府区 |

2、選挙日程について

- 告示:8月2日(水)

- 立候補受付、締切:9月1日(金)午前9時から9月7日(木)午後5時まで(ただし、書記局開局時間中)

- 受付場所:京都自治労連書記局

- 選挙運動期間:立候補受付から9月10日(日)午前10時まで

- 投票:投票及び開票等:9月10日(日)第91回定期大会(投票時間等は大会当日、議事運営委員会からの議事日程報告の承認により決定する。)

3、立候補について

立候補しようとする者は、所定の立候補用紙に必要事項を記入して選挙管理委員会に提出すること。

4、候補者の選挙活動について

(1)活動方法

立候補者の主張、政策論争などは各自作成のビラで自由におこなう。なお、ビラについては配布前に選挙管理委員会に10部提出すること。

(2)禁止事項

大会中の会場内での支持拡大、宣伝活動は禁止する。大会会場及び同会館内での拡声器を使用した演説は禁止する。

京都自治労連 第1946号(2019年7月5日発行)より

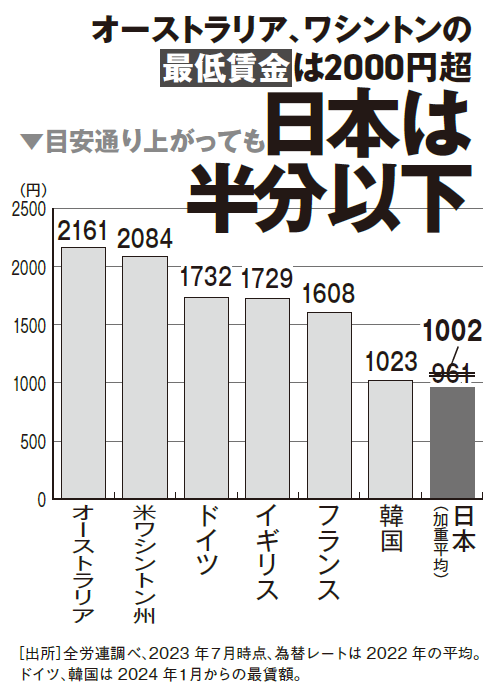

先月末に今年の地域別最低賃金(時給)を全国加重平均41円(4.3%)増の1002円に引き上げる目安が示された。実際に1000円を超えるのは京都府を含め8都府県だけであり、物価高騰にも後追いで生活向上につながるものとはならなかった。今年からランク区分を従来の4から3に減らしたものの、地域間格差は2円拡大し、221円としたことも重大だ。

今後、地方の最賃審議会で中小企業支援とセットでさらなる上積みを勝ち取ることで、物価高騰を上回り生活を底上げし、地域間格差を縮小できるのかの正念場を迎える。

同時に、来週に出される人事院勧告では、これまでから指摘されている最低賃金を下回る会計年度任用職員など非正規職員や、正規職員でも高卒初任給水準が最低賃金を下回る実態を改善する大幅引き上げとなるのかどうかが焦点となる。地公法で最低賃金法が適用されないからと言って公務員が最低賃金を下回っていいはずがない。秋に向け地方での熱いたたかいが求められている。(F)

京都自治労連 第2001号(2023年8月5日発行)より

「引っ越しをした」「子どもが生まれた」「ローンを組むのに所得証明が必要」など、生活の節目で訪れる市町村役場の窓口。そこで様々な手続きや申請をしたり、住民票など必要書類を取得したりします。今回はその窓口の仕事について、京都市下京区役所市民窓口課のAさんにお話を伺いました。

住民の人生を記録した戸籍

全てを自治体で管理

Aさんは京都市に就職して30年。主に区役所での窓口業務を経験してきました。現在は戸籍業務を担当しています。出生や死亡、結婚、離婚等の様々な届出を受付、受理の可否から必要書類の発行までを行います。戸籍届出の情報はその人の選挙権や納税、相続など、権利・義務や財産にも関わってきます。結婚や離婚、縁組、離縁などの届出は、受付日はもちろん時刻まで記録されるといいます。「届出後の数時間後に相続権が生ずる場合もあり得るということです。何時ということが厳密に重要なんですね」とドラマのようなケースを紹介してくれました。

京都市では2013年から戸籍の電算化を行ってきましたが、手書きのままの戸籍も少なくありません。「電算化にあたって、あなたの名字の漢字が通用字体の『正字』になりますよという旨の通知を対象の住民に通知したところ、『この名字は先祖代々の文字なので変えてほしくない』との申し出がいくつもあったと聞いています。そのため、電算化されても一部手書きの戸籍という方々がいます」とAさん。「京都は歴史ある街ですから件数も他の自治体より多いかもしれませんね」と笑います。

続けて、「戸籍にはその人がいつどこで生まれたか、結婚、出産、そして死亡まで、その人の人生が記載されています。死亡届によって除籍となった戸籍も含め、情報を自治体が保存・管理しています。すごいことですよね」と自分の仕事を再確認するように話してくれました。

市民窓口課は個人情報だらけ

広域化に問題意識が必要

下京区の市民課窓口には、住所異動や証明書の発行、戸籍の届出など全体で一日150件から200件くらいを対応しています。職員は申請書記載指導担当の会計年度任用職員以外は正規職員での配置です。窓口に出された届出を複数人でチェックしていきます。「役所が受付・発行する書類ですから渡す相手や渡す内容に誤りがあってはならないのは当然なので、今でも緊張しながらの窓口です」とAさんが何気なく言ったひとことが響きます。

戸籍の届書は本籍地の自治体で記載するため、審査・決裁後ただちに当該自治体に郵送します。いま現在、総務省が届出から戸籍記載の完了までをより迅速にすることなどを主な目的として、戸籍データの全国ネット化に向けていくつかの自治体を対象に試行実施を行っています。本格実施になれば、全ての自治体で、届出書の入力内容とスキャンデータ等を関連する本籍地に送信するといった「デジタル」な業務がはじまります。Aさんは「職員の仕事は手書きからパソコンに変わっていっているけど、届書は紙で出す必要があるし、制度としては今のところ大きく変わってない。しかし、情報の広域化がさらに広がることへの問題意識が必要」といいます。

自治体の責任と住民の

安全性担保が課題

最後に、今全国で進んでいる証明発行の広域化や行政窓口の民間委託化について聞きました。「広域化については、各種の証明書が全国どこでも取得可能になったり、コンビニで交付できたりと、利用者=住民の利便性は上がっているし、上げていくことは大事だと思います。しかし、今起きているマイナンバーカードに関する事故とそれに対する政府の無反省な対応を見ていると、疑問を感じる市民も多いのではないでしょうか。市民と行政の関係は、制度や仕組み、システムの正確性や安全性を担保されているという信頼感があるから成り立っている枠組みだと考えます」。

広域化はシステムの安全性や私たち職員の個人情報の管理の点でも新たな課題が出てきます。「これだけの個人情報を抱える行政業務、とりわけ市民窓口課の業務に民間委託するところはないと思っています」とキッパリとAさん。長年市役所で窓口の仕事に携わってきた言葉には重みを感じました。

京都自治労連 第2001号(2023年8月5日発行)より

7月28日、中央最低賃金審議会は2023年度の最低賃金の引き上げ額の目安を答申しました。全国加重平均で時給1002円、現行の961円から41円の増額です。しかし、この水準では、深刻な物価高騰に追いつきません。1500円以上は必要です。

時給1002円では、月150時間フルタイム並みに働いても年収180万円、これでは普通の生活は送れません。

6月の消費者物価は前年同月比3.3%増で、22ヶ月連続の上昇。食料品など生活必需品の高騰は、特に低所得者への打撃となっています。全国一律1500円に引き上げが求められています。

目安額は、都道府県を今年は三つに区分して、Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円引き上げるとしました。目安どおりに改定すると、東京は1113円、青森などは892円で差は221円(現在219円)に広がります。普通に生活するのに必要な生計費は全労連の調査でも地域による差はありません。不合理な地域間格差は直ちに改めるべきです。

この間京都では、地域手当未支給自治体の高卒初任給が時間給換算で最賃以下であることが大きな問題となりました。また、会計年度任用職員など非正規職員の賃金が、最賃が改定されるたびに最賃を下回り、10月1日付で改定されています。最賃スレスレの賃金ではなく、非正規の仲間が安心して仕事ができ、普通の暮らしができる賃金への抜本的な改善はまったなしです。

最賃は、地方最賃審議会で目安を参考に実際の改定額が決定され、10月ごろから実施されます。京都での上積みにむけて、力を合わせましょう。

京都自治労連 第2001号(2023年8月5日発行)より

「大山崎町の保育所は子どもたちが皆のびのびと過ごしていますね」と話すBさんは、昨年度まで会計年度任用職員として大山崎町の保育所で働いていました。「いまさらながら!と思ったのですが、正規職員の募集に応募しました」と少し照れくさそうです。

Bさんは大学卒業後、民間の保育園に就職しましたが、長い通勤時間と就業時間、なにより保育士としての子どもへのかかわり方に違和感があり退職したと振り返ります。次のステップを模索している中で、大山崎町で保育士が足りないと同じ保育士仲間が声を掛けてくれたのが転機になりました。初めはアルバイト、そして嘱託雇用でと大山崎町の保育所で働く中でやりがいや楽しさを見つけたと話します。

Bさんは4月の新規採用者ですが、経験をかわれ早速4歳児26名のクラス担任として奮闘中です。コロナ禍では自宅でホラー映画にハマってしまったと笑うBさん。好きだった旅行も再開させたいと前向きです。

京都自治労連 第2001号(2023年8月5日発行)より

7月9日、「不払い残業」問題をテーマにした"模擬交渉"で学びと経験を深めようと、京都自治労連労働セミナーをホテルビナリオ嵯峨嵐山で開催し、7単組26名が参加しました。

セミナーは参加者を2つのグループに分けてワークショップ形式で進行しました。最初に「交渉の事前準備」として、「職場にどのような不払いがあるか」「なぜ不払いになるのか」について実態と原因を分析。それらをふまえ、今回の模擬交渉での「要求書」を作成しました。

次に「交渉準備」として、作成した要求書をもとに、どのような回答が予測されるか、当局から何を引き出したいか、改善に向けて交渉でどう追及するかなどの獲得目標について議論。グループ内で委員長や書記長役などの役割分担を確認、「全員が実態や思いを発言しよう」と交渉に臨む意思統一を行いました。

メインとなる"模擬交渉"は京都自治労連執行部や単組委員長が当局役に。模擬とはいえ、当局回答に対する交渉団の追及は本番さながら。何も言い返せなくなる場面もありましたが、これも経験のひとつです。

交渉後はグループごとに振り返りを行い、なにが獲得できたのか、追及が足りなかった点はどこなのかを出し合い、要求前進や課題解決に向けて「交渉」でどういった準備が必要か、交渉そのものをどう進めるか、どう追及するかを学び、経験する機会になりました。

【参加者の感想】

・要求書をつくり、意思統一をして交渉を行うという一連の流れを実際に体験することは今後につながると思います。

・あまり交渉に参加した経験がないので、交渉で突き詰めるポイントなどを振り返りで解説してもらえたのも勉強になりました。

京都自治労連 第2001号(2023年8月5日発行)より

第65回自治体学校が7月22日から24日まで、岡山市で開催されました。

全国から800人を超える自治体職員や地方議員、研究者、住民の皆さんが参加し、全体会と13の分科会・講座が開かれ、各地域の現状や課題の報告、取り組みの交流とともに、住民の暮らしの向上や地方自治の拡充の方向などについて、学習や活発な討論が行われました。

中山徹奈良女子大教授の「厳しさが増す自治体を巡る状況 ではどうすればいいのか?」の講演では、具体的なデータも示して、若者・女性の投票率が上がれば「政治は変わる」との話が印象的でした。

また、「公共の再生」「草の根の民主主義と自治」を掲げて当選した岸本聡子杉並区長の講演は、欧州や杉並区の実践などを踏まえ、住民が直接声を上げ運動に参加することの大切さや自治体の首長・職員、議会の役割などについて話され、説得力があり私たちの取り組みにも大いに参考になるものでした。

京都自治労連 第2001号(2023年8月5日発行)より

なかがわ・ひろかず=

1989年 滋賀医科大学卒業

同 年 京都民医連で研修開始

1992年 京都民医連中央病院整形外科

2018年 同院 副院長

2022年 京都民医連 会長

マイナ保険証のメリットは何もない

首長は住民守る積極的役割を

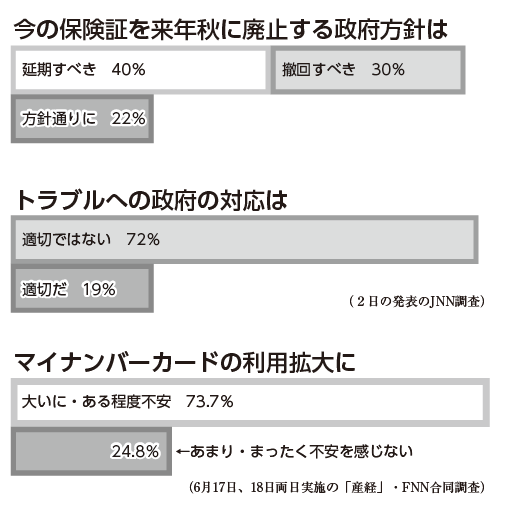

2024年秋から「健康保険証を廃止しマイナンバーカードに一体化する」法律案が、問題が噴出しているにもかかわらず通常国会で強行可決され、大混乱に拍車がかかっています。住民の命にかかわる重大問題であるとともに、自治体や自治体職員にとっても大きな問題です。京都民主医療機関連合会会長の中川洋寿先生にお話を伺いました。

健康保険証を廃止して、マイナンバーカードと一体になれば何が問題なのですか

そもそも、マイナンバーカードの取得は義務ではありません。「任意」となっています。しかし岸田政権は、今ある健康保険証を2024年秋に廃止してマイナンバーカードと一体化させ、「マイナ保険証を持たなければ医療機関の受診に著しい不便が生じかねない」と脅して取得を強要しているところが問題なのです。

現在は、健康保険に加入する被保険者に、保険証を届けることが保険者に義務付けられています。しかし、健康保険証廃止後は、被保険者からの申請制に変わります。保険料を払っても申請手続きをしなければ、保険診療を受けられなくなります。これは日本が誇る国民皆保険制度の根幹を揺るがす大問題です。

マイナンバーカードを持たない人や紛失や更新中の人、マイナンバーカードが申請できない介護が必要な高齢者、障害のある方などはどうなるのでしょうか。

政府は、マイナンバーカードを持っていない国民に、保険証の廃止後、保険加入の「資格証明書」を発行するとしていますが、申請が必要で有効期限も発行から1年間で毎年更新手続きも必要です。また、マイナンバーカードの有効期限は5年間、5年ごとに更新手続きが必要です。

さらに、介護の現場も深刻です。現在、老健施設などでは保険証を施設が預かっていますが、マイナンバーカードは保険証とは全く違います。暗証番号も含め、簡単にあずかれるものではありません。

様々な事情で、申請できない人がでることは避けられず、政府の政策で「無保険者」を生み出すことになります。保険証の廃止は、国民に多大な不利益をもたらし、国の国民への受診権を保障する義務を投げ捨て、国民皆保険制度を内側から壊すもので断じて認めるわけにはいきません。今の健康保険証で何の問題もありません。そのまま使えるようにすれば、何の問題もないのです。

今、医療機関でどんな問題が起こっていますか、今後予想される問題についてもお話しください

開業医で組織されている全国保険医団体連合会の調査によると、医療機関で5493件ものトラブルが発生し、実に65%の医療機関が経験しています。本人と確認することが出来ずに、いったん10割を徴収した例が209件、診療を受けずに帰宅してしまった人も出ています。このまま保険証廃止を強行すれば、トラブルは108万件以上になるという推計もあります。「診療がスムーズになる」とのうたい文句ですが、このままでは、現場は大混乱になることは間違いありません。薬の情報にしても、反映は1ヶ月程度のタイムラグがあると言われており、「お薬手帳」で十分なのです。

マイナンバーカードと保険証の一体化によるトラブルは、他人の医療情報が紐付けされていたなど、命にかかわる危険があり絶対あってはならないことです。

大混乱を招いていますが、それでも強行するのはなぜと思われますか

そもそもマイナンバーカードの導入は、日本経団連が2000年ごろから言い出したのが始まりです。国民一人一人が収めた税・保険料の額と、社会保障として給付された額を比較できるようにして、"この人は負担に比べて給付が厚すぎる"等として、医療、介護、福祉などの給付減・負担増を度々提言してきました。「負担に見合った給付」の名で社会保障の給付を抑制し、国の財政負担、大企業の税・社会保険料負担を削減していくことが、マイナンバー制度を導入した政府・財界の大きなねらいです。

さらに、政府が集めた膨大な国民の情報を活用して、新たなビジネス、市場開拓に使うことが目的です。デジタル法では、情報漏洩などについて政府は一切責任を取らないことになっています。また運用も、閣議決定だけでドンドン変えることが出来る危険なものです。

マイナ保険証をストップさせ、国民皆保険制度を守るためにどのような取り組みが必要でしょうか

世論が大きく変化し、各種世論調査でも「反対」が軒並み7割を超えています。国民にとって健康保険証を廃止することにメリットは何もありません。しかし政府が、来年10月からの実施をガンとして変えようとしないのであれば、今、声を上げるしかありません。この問題は、いのちと健康に直結しているので、国民の問題意識も高く、急いで事の重大性、マイナ保険証の問題点を広く知らせて、「戦争法」の時のような運動に発展させることが求められています。

自治体や職員への要望をお話しください

コロナの3年間、自治体職員の皆さんには大変な負担がかかり苦労されてきました。医療機関も、患者受け入れやクラスターの発生などかつてない事態を皆さんとともに、乗り越えてきました。

コロナ禍の背景にある原因は、医師数削減、病床や介護費用の削減などの医療・社会保障費の抑制政策です。しかし、政府はそれを改めず、新たな病床削減や「医師の働き方改革」に名を借りた医師の引き揚げなどを進めようとしています。その流れの中で出てきたのがマイナ保険証の導入です。

住民のいのちと健康を守ってきた国民皆保険制度が大きな岐路に立たされています。このことを広く知らせるとともに、現場で働く皆さんは住民の声を直接聞いておられますから、それを集めて発信していただきたいです。

今、地方議会でのマイナ保険証の導入に反対する意見書の採択が広がっています。今こそ、知事をはじめ自治体の首長や地方議会は、住民を守るために「マイナ保険証に反対」の態度表明を行うなど、積極的な役割を果たすべきです。

京都自治労連 第2001号(2023年8月5日発行)より

自治労連 第45回定期大会

日程:8月27日(日)〜29日(火)

会場:ANAクラウンプラザホテル宇部(山口県宇部市)

事前会議

日程:8月26日(土)

会場など詳細は、通達及び事前連絡でご確認ください

京都自治労連 第2000号(2023年7月5日発行)より