機関紙 - 最新エントリー

6月10日、京都自治労連は、西脇京都府知事に「職員のワクチン接種に関する緊急申し入れ」を行いました。新型コロナ感染症問題での申し入れは、今年に入って3回目となるものです。自治振興課の砂子坂課長が対応しました。

府の具体的対策が求められる

今回の申し入れは、ワクチン接種が各自治体において始まったもと、ワクチン接種に関して職員が安心して住民の命と暮らしを守る職務が遂行できるよう求めたものです。

申し入れの冒頭、福島功委員長は、「菅首相による"ワクチン1日100万本接種"の話が突然出てきたために、自治体の現場で混乱が起きている。職員が安心して住民を守る職務が遂行できるよう求める」「専門家も指摘するように、必ず第5波が来る。具体的対策が必要だ」と府の対応を求めました。

続いて小林竜雄書記長が、(1)ワクチンの治験等のデータを明らかにすること、(2)ワクチン接種に必要な職員体制の確保。特に、保健師や看護師など専門職員を大幅に増員すること、(3)職員の時間外労働の実態を把握し、必要な人員増を行うこと、(4)ワクチン接種は任意で強制しないこと。ハラスメントや差別を招かないこと、(5)従事する職員をPCR検査、ワクチン優先接種の対象とすること、(6)接種に要する時間を専免とし、副反応が生じた場合は有休の特別休暇とすること、(7)重度の副反応が生じた場合は、公務災害・労災について対応を行うこと、の7項目の要求を申し入れました。

京都自治労連 第1976号(2021年7月5日発行)より

愚息がサッカー好きで、今は欧州選手権にはまっている。この間、私も何回か試合を観る機会があったが、試合内容もさることながら、どの試合もスタジアムに詰めかけた数万の観客のほとんどがマスクをせず大声を出して応援していたことに驚いた、ワクチン接種がすすんでいる欧州では日常生活がこんなにも劇的に変わったのかと。

6月28日、フィンランド保健福祉研究所は、ロシアのサンクトペテルブルグに5月28日のベルギー戦を観に行っていたフィンランドのサポーター約3000人が帰国し、その1割となる約300人が新型コロナウイルスに感染していたと発表した。陸路バスで帰国した約800人が検査や隔離をすり抜けているという。

東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会は、専門家の科学的知見を無視して観客を入れての開催を決めたが、この欧州での重大な警告を国民はもちろん菅首相、小池都知事、オリパラ関係者がどう受け止めるのか、鋭く問われているのではなかろうか。(F)

京都自治労連 第1976号(2021年7月5日発行)より

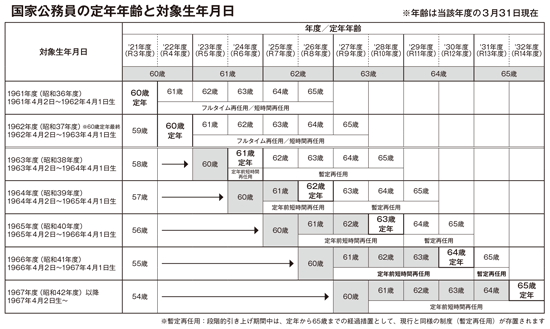

定年年齢の引き上げに関する国家公務員法改正案と地方公務員法改正案が6月4日、可決・成立しました。これにより、地方公務員も2023年度に60歳に到達する人から、定年年齢を1歳ずつ段階的に引き上げるために、各自治体での条例改定に向けた動きが本格化します。各組合は、夏季闘争の段階から定年引き上げ問題の学習会や職場討議、要求書の提出・交渉等の取り組みを本格化させましょう。

なぜ定年年齢引き上げか

この間、社会保障制度改革の一環として実施されてきた年金制度の改悪によって、年金の支給開始年齢が繰り延べられてきました。60歳定年のままでは、無収入の期間が生じるため、雇用と年金の接続を図る目的で、定年年齢の引き上げを行い、65歳までの雇用を確保するために行われるものです。

年金開始年齢を繰り延べるなら、国は責任をもって、公務員が安心して暮らせる収入を確保できる制度を作るべきです。

概要と課題

国家公務員の定年引き上げの概要

(1)2023年4月から、2年に1歳ずつ定年を引き上げ、2031年度から65歳定年制へ

(2)60歳に達した次の4月から、給料額を7割に

(3)60歳に達した以降の退職手当は定年扱いに

(4)「定年前再任用短時間勤務制度」を導入

(5)役職定年制を導入

◆(1)(2)(3)は自治体の条例で定めなければならない

(1)定年を2年に1度引き上げ、31年度から65歳定年制へ

2年に1ずつ定年が引き上げられると、1年ごとに定年退職者が出ない年が生じます。職員の年齢構成のひずみ回避や、技術・経験の継承のためには、段階的引き上げ期間中であっても一定の新規採用者は必要です。条例定数の引き上げなど、安定した新規採用を求めて条例改正の運動が必要です。

(2)給料を7割に減額は大問題 60歳前からの昇給抑制にも言及

年齢を理由に賃金を引き下げることは、生計費原則に反するだけでなく、職務給の原則にも反し道理がありません。あわせて、今後は60歳の賃金が最高到達ではなく60歳前からの昇給をいっそうなだらかにすることへ言及しています。自治体で定年年齢引き上げの具体化にあたって、生涯賃金の削減を許さないたたかいが重要です。

また長年培った豊富な経験と知識を活かして、65歳まで、どんな職種の人でも安心して働き続けられるような職場と柔軟な働き方を求めていきましょう。

(3)60歳に達した以降の退職手当は定年扱いに

退職手当は、これまでより不利にならないよう、計算の特例があります。

(4)「定年前再任用短時間勤務制度」を導入

60歳以降、本人の希望で短時間再任用を選択できます(現在の再任用制度は制度完成まで暫定で存置されます)。加齢に伴う体力的事情や本人・家族等の事情に応じた多様な働き方ができる制度が必要です。

(5)役職定年制を導入

管理職の職員は、60歳に達した翌年度までに管理職以外へ降任します。管理職直下の役職の急増も予想され、新たな職域開発なども必要です。

自治体では条例で決める

単組で取り組みを急ごう

(1)(2)(3)は、各自治体の条例事項となります。本人が希望すれば65歳まで安心して働き続けられる職場や労働条件を実現することが重要です。また、公務公共サービスの拡充につながる制度設計と職場の実情にあった運用を求めることが大切です。

法律では、1年前に制度の周知に努めるとされており、2021年度中に条例整備が必要となります。全ての単組で学習会の開催、要求書提出と交渉開始など、夏季闘争の段階から取り組みをすすめましょう。

京都自治労連 第1976号(2021年7月5日発行)より

6月26日、京都自治労連保育部会が学習会と総会を開催しました。コロナ対策で会場と各単組の参加者をZoomでつなぎ、京都市職労、宇治市職労、向日市職労から複数が参加し、学習と情報交流を行いながらより良い保育を目指す運動を進めていくことを確認しました。

コロナ感染予防で増す現場の負担

学習会では、華頂大学教授の藤井伸生さんを講師に『コロナ禍の中で保育行政ができること』というテーマで学習しました。

藤井先生は、「保育現場では、日常の保育業務に新たに加わった消毒業務が、保育士に大きな負担になっており、兵庫県西宮市では消毒業務の為の人員を確保して対応している。スウェーデンでは、職員が病気で休む場合のための体制が平時から確保されている」など優れた実例を紹介。「現在コロナによる保育所の休園も増えており、自治体の責任で緊急の一時保育や代替保育を実施が求められている」と強調されました。

現場の課題を交流より良い保育目指す

また、公立保育所の民営化の問題については、「民間保育園で働く保育士の処遇改善や労働条件の改善が、当局の示す民営化による経済効果を無力化することにつながる」「コロナ禍で一層加速している少子化で、保育所の定員割れが発生し経営が厳しくなっており、対策として定員払い制の実施が望ましい」ことなどを話され、保育現場の様々な問題解決のため、国や自治体へも求めるべき事を具体的に学ぶことができました。

総会では、活動報告や運動方針の提案と承認を行った後、それぞれの自治体で抱える課題やこの間の取り組み、保育士へのワクチン接種の状況などを交流し、「京都府下の保育がより良いものとなるよう力を合わせて運動を進めていきましょう」と、新たに就任した部会長からのあいさつで総会を閉めました。

京都自治労連 第1976号(2021年7月5日発行)より

2021夏季闘争の方針を決定する京都自治労連第205回中央委員会が、6月24日ラボール京都を会場にWeb参加も含めて開催され、24単組46人の中央委員が参加。活発な討論が行われ、全会一致で執行部提案の方針を可決し、夏季闘争前進への決意を固めあいました。

"コロナ禍だからこそ"と奮闘

福島功委員長の挨拶、小林竜雄書記長の方針提案を受けての討論では、

◆「新採加入で前進。メーデーでは、商店街で使える『にぎやかしクーポン券』を全組合員に配布し、大変喜んでもらえた。夏季要求書の提出し頑張っている」(舞鶴市職労)、

◆「経験加算が実現し取り組んでよかった。指定管理の公募に対して、これまでの運営、雇用・労働条件の継続を求めて頑張る」(宇治野活労組)、

◆「夏季交渉では、今の状態では死人が出てもおかしくない、コロナ対応で通常業務が滞っている、8時まで残業が付かないなど職場訪問やアンケートに寄せられた声を主張し改善を求めた。定年引き上げ問題では7支部で学習会を開催、若い人も含め関心が高い」(府職労連)、

◆「当局提案の夏季休暇日数削減問題は、これまでの経過を踏まえず強行しようとするもの。6月4日の分会決議提出行動では『コロナ禍で奮闘する職員を見ていない』など、分会代表が方針撤回を強く求めた。団体交渉と職場集会や分会代表者会議を経て、年休が消化しやすい職場環境づくりを進めることを条件に、当局との妥結を図った。今後、具体化を求めていく」(宇治市職労)、

◆「人事評価制度アンケートを実施。運用が適切に行われていないという結果をもとに、当局に、人材育成につながる制度への改善と管理職の資質向上、一般職への勤勉手当反映を遅らせる2点を申し入れた。勤勉手当反映は強行されたが、制度や運用の改善を約束させた」(宮津市職)、

◆「昨年1年間で1000時間を超える超勤をした職員は38人、うち9人が1500時間以上、保健師は朝3〜4時まで仕事が普通で悩んで退職した職員も、人員増は急務の課題だ」(京都市職労)など、6単組8人が発言を行いました。

まとめを行った小林書記長は、「組合員の要求を把握し、組合員自身に声を発信してもらう、みんなが行動する夏季闘争で前進しよう」と呼びかけました。

京都自治労連 第1976号(2021年7月5日発行)より

ここ数年、各自治体では、技術職や社会人経験者など幅広く人材を求めています。今回取材したAさんもその一人。4月に就職してさっそく専門分野の仕事を先輩から引き継ぎました。「覚えることいっぱい」と忙しい中、お話を伺いました。

ここに根ざして地域に役立つ仕事したい

与謝野町職 Aさん

「穏やかで、とっても優しい」と与謝野町の印象を話すAさんは、結婚を機に大阪から配偶者の職場がある与謝野町に移り住みました。二人の子育てもあり、しばらくは専業主婦をしていましたが、コロナの影響でひとり家に籠りがちになった母を大阪から呼んで一緒に暮らすようになったのがきっかけで、また働き始めようと決心しました。「ここで人とのつながりを広げたい」と職員募集に挑戦しました。

Aさんの配属先は農林課。いま与謝野町が進めている自然循環型農業の取り組みとして、独自の有機肥料作製とその検証業務を担っています。「大学時代の卒論テーマが自然循環型農業でした。卒業後はこれらに関わった仕事をしていないので即戦力とはいえません」と謙遜気味に話しますが、先輩方の構築してきた資料が理解できたり、科学的検証をお願いしている大学の先生とゼミなどで面識があったりと、専門知識はさすがです。「町の施策をもっと発展させていきたい」と今の仕事がとても楽しそうです。

京都自治労連 第1976号(2021年7月5日発行)より

みんながんばっている元気もらえた

近畿ブロック青年部が青プロのプレ企画としてオンライン交流会を開催し、近畿2府4県すべてから20単組40人以上、京都からも3単組8人が参加しました。集会では、6人から8人毎に分かれてのグループ討論やゲーム、Webルーレット抽選会など様々な工夫で、参加者同士が知り合い、繋がる取り組みが行われ、楽しい交流集会となりました。

グループ討論では、「コロナ禍でも、テレワークや在宅勤務ができる仕事でない」「データの問題や機材など、環境整備がないまま、在宅勤務や振替休暇を指示された」などの意見が相次ぎました。一方、「度重なる緊急事態宣言などで情報が混乱する中、組合から休暇や残業などコロナ禍での勤務ルールについてニュースで知らせてくれた」など組合に期待する意見も出されました。また「コロナ禍の中で、様々な不安を抱えながらも、みんながんばっているとわかった。集会に参加して元気もらえた」と感想が寄せられました。

京都自治労連 第1976号(2021年7月5日発行)より

核兵器禁止条約が、今年1月に発効し、世界のルールとなりました。2021年原水爆金背世界大会はそのもとでの最初の大会となります。

大会では、核兵器禁止条約の発効へ、運動の先頭に立った海外の政府代表や国連、世界の反核平和運動のリーダーが、その運動のビジョンと運動を全国の皆さんとともに語り合います。

コロナ禍のもと、大国のリーダーたちは、危険な覇権争いや核兵器の「近代化」や基地、軍備の増強を止め、核兵器廃絶、平和、協力の方向に進路を変えるべきです。

今年は、今週の国連総会や来年前半に予定されている核不拡散条約(NPT)、核兵器禁止条約の会議に向けて、それぞれの国の草の根でどう行動するか、知恵と経験が交流される大会です。オンラインで開催する大会に、多くの皆さんの参加を呼びかけます。

"折り鶴"を広島・長崎に届けよう

今年も、すべての職場から、核兵器廃絶の願いを"折り鶴"に託して届ける取り組みを行います。昨年は多くのみなさんの協力で、8000羽の折り鶴を、広島と長崎に届けることが出来ました。組合員分の折り紙は各単組に届けています。どなたでも参加できる取り組みです。ぜひご協力ください。

オンライン世界大会に参加を

【国際会議】

8月2日(月)10:00〜12:00

テーマ:核兵器全面禁止の達成、核兵器のない世界へ

【ヒロシマデー集会】

8月6日(金)10:00〜12:30

【ナガサキデー集会】

8月9日(月)10:00〜12:30

※詳細、参加申し込みは、単組役員か京都自治労連まで

京都自治労連 第1976号(2021年7月5日発行)より

6月19日に開かれた「自治労連労働安全衛生・職業病全国交流集会」に、京都市職労の大野書記長がパネリストとして参加。大野書記長は、昨年一年間で月100時間超えの職員が190人、年間1000時間超えが38人。特に、感染症対策の職場が深刻で、4月は月100時間超えが15人、最多は210時間だったと紹介。

そして、「このままだと命が危ない」と家族からの強い意見で3月に退職された保健師の話として、「第3波の時は、朝3・4時までの勤務が普通、6時の時もあった。朝食や昼食も食べられず、低血糖で手が震え、食事は栄養を入れるという感覚だった。朝6時まで仕事した時は机で寝て、そのまま勤務したこともあった。身体だけではなく気持ちもしんどく、涙が止まらなくなってトイレに駆け込むこともあった」と、まさに命を削りながら働いている実態を紹介しました。

大野書記長は、人員増は喫急の課題と追及してきたが、「財政が厳しいから人員は増やせない」と職員の命や健康を守るよりも財政優先の当局を厳しく批判し、住民サービス向上のためにも職場実態を市民にも知らせ、職員の増員へ奮闘する決意を語りました。

京都自治労連 第1976号(2021年7月5日発行)より

おおわき・みほ=

名古屋市出身

1987年 京都大学法学部卒業

1987年 司法試験合格

1990年 京都弁護士会入会(市民共同法律事務所)

2005年度 京都弁護士会副会長

2021年度 京都弁護士会会長

【弁護団】

・水俣病京都訴訟 ・薬害ヤコブ病訴訟

・ユニチカ損害賠償訴訟

・日銀京都支店セクハラ訴訟

・京ガス男女賃金差別訴訟

・京都市女性協会嘱託職員賃金差別訴訟

非正規労働者の待遇改善は急務

自治体が民間の模範となる役割を

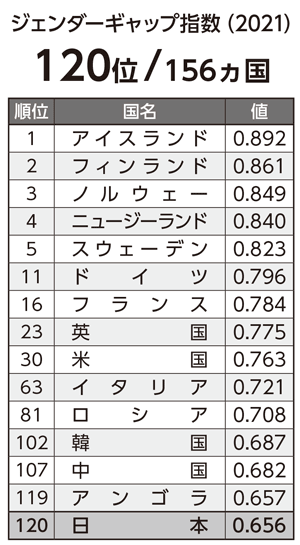

様々な場所で、「ジェンダー問題」「ジェンダー平等」という言葉をよく聞きます。"あの人に会いたい"今回は、弁護士で2021年度京都弁護士会会長の大脇美保さんをお尋ねして、「ジェンダーとは何か」、「問題解決には何が求められているか」等についてお話を伺いました。

――ジェンダー問題とは、どの様な事ですか

大脇 「ジェンダー」とは、社会的性差、いわば社会によってつくられた性差のことを言います(これと対比する言葉にセックスがあります。セックスは、生物学的性差のことを言います)。例えば、「女性は結婚して子どもを産んで、家事育児をして、家計補助として働く」などはジェンダーです。

大脇 「ジェンダー」とは、社会的性差、いわば社会によってつくられた性差のことを言います(これと対比する言葉にセックスがあります。セックスは、生物学的性差のことを言います)。例えば、「女性は結婚して子どもを産んで、家事育児をして、家計補助として働く」などはジェンダーです。

「ジェンダーバイアス」とは、ジェンダーに基づく差別で、男は外で仕事、女は家事に専念すべき、といった社会でつくられた男女の役割分担に対する固定観念、偏見による女性に対する評価や扱いの差別がこれにあたります。

「ジェンダーバインド」とは、ジェンダーに縛られているもののことをいいます。女性が家庭補助的に働くという点は、大きなジェンダーバインドと思っています。

弁護士も例外ではありません。弁護士における女性弁護士の比率は、約20%弱。私が弁護士になった30年前は、5%ほどでした。弁護士は男の仕事というバイアスがあります。夫婦弁護士は、出産を機に女性のほうが引退する弁護士もいます。医師の世界も同じような傾向があります。

公務員職場では、臨時・非常勤職員の4分の3が女性(2016年)。私の依頼者にも、たくさんの非正規公務員の方がいます。離婚事件の依頼者は、その多くが出産前は正規職員で、その後非正規になっています。収入が減少し、有期雇用で常に"いつ解雇されるのか"の不安におかれています。コロナ禍で、さらにその不安は大きくなっています。

――職場におけるジェンダー問題解決で何が重要とお考えですか

大脇 非正規労働者の問題も、ジェンダーから来ています。働く女性の7割が非正規で数が多く、収入が低く身分が不安定なことが一番の問題です。

この問題は意識の問題ではありません。よく、「女性は正社員になりたがらない」との意見がありますが、それは全く違います。ジェンダーバイアスで囲まれ、そこしか道がないからそうなっているのです。「女性はやる気になったらできる」という話ではなく、「周りの状況からとてもできない」という話だと思います。

例えば、育児休業の今のシステムは、雇用保険から給付金が支払われているので、収入が高いほうが育児休業を取ることにはなりません。だから女性が育児休業を取り、家事の負担も平等にならず、フルタイムで働くことには無理がある状況が続くことになります。

とにかく、非正規の待遇改善が必要です。

2018年6月に、「働き方改革関連法」が成立。この中で、正社員と非正規労働者との間の不合理な待遇改善を目指して導入されたのが「同一労働同一賃金」です。従来の労働契約法第20条(正社員と有期雇用労働者との間の待遇に関する規定)が、パートタイム労働法に統合され、新たにパートタイム・有期雇用労働法へと改定されました(施行日:大企業2020年4月1日、中小企業2021年4月1日)。

本来なら、民間でも改善が進まなければならないのに、賃金格差の容認や違反企業への罰則がないなどの問題点があり、改善はなかなか進んでいません。大切なことは、労働組合が交渉を行い、法の趣旨に沿って、例えば有給休暇や夏季休暇、子どもの病休などは同一にしていく等、一つ一つ勝ち取って、非正規であっても正規なみの賃金、労働条件に近づけることです。

公務職場はこの法律の適用外ですが、法律の趣旨を生かし、公務職場こそが民間の模範になるような取り組みをぜひ進めていただきたいと思います。

――「ジェンダー問題」、自治体の施策として何が求められていますか

大脇 自治体の施策は、どういう人に重点を置いて政策を作るのかということになります。今、困っている人の現状を見ると、母子家庭・父子家庭だけではなく、高齢の独居女性とか、非正規で働いている女性、親を介護しながら働く非正規の女性、親が亡くなると年金が無くなり生活できない方、そういう、いろんな生き方をイメージして施策につなげていくことが必要です。LGBTの人も生きにくいと思います。だから、そういう人たちにも目を向けて政策づくりをしてほしいです。

そのためにも、いろんな人が自治体にいて、政策にかかわる必要があると思います。政治が大切だとは思いますが、積極的に、そういう人を自治体の中に入れるぐらいやってほしい。それが希望です。

――ジェンダー問題の解決への展望などについてお話ください

大脇 正しいからといっても、なかなか職場や世の中は変わりません。私が弁護士の道に進んだときの問題意識には、常にジェンダー問題がありました。ハラスメントやDV問題の事件もたくさん担当してきました。これらの問題が減少しているとは全く思っていません。

しかし、歩みを止めたら終わりと思っています。自治体の皆さんの仕事もそうではないでしょうか。継続は力です。昨年12月に閣議決定された、国の「第5次男女共同参画基本計画」では、「選択的夫婦別姓の実現」という文言がなくなりました。明らかな後退です。ところが、地方議会では推進の決議も上がり、世論としてはじわじわ広がり、多くの人々が、そう遠くない時期に実現すると思っているのではないでしょうか。粘り強く頑張りましょう。

京都自治労連 第1976号(2021年7月5日発行)より