機関紙 - 最新エントリー

3月13日「コロナ感染者を受け入れている京都市立病院の現状も市民に知らせて、看護師増やせ!の世論をつくろう」と、京都市職労病院支部が、四条大宮交差点の嵐電駅前でいのち署名の宣伝・署名行動を行いました。

行動には、子ども連れの看護師など15人が参加。看護師増やせ!保健師ふやせ!病院と保健所を増やしていのちを守ろう!と書かれたプラスターや横断幕を広げ、ハガキ版いのち署名を配布しながら署名を呼びかけました。

ハンドマイクを使っての市民への訴えでは、「病院がギリギリの人員で運営されているため、コロナ感染者の患者が急激に増えたときには、受け入れ体制をつくるため一つの病棟を閉鎖して病院あげて対応した」ことなどを紹介しながら、「今必要なのは、政府がすすめる医療機関の縮小・ベッドの削減ではなく、病院を増やし医師・看護師を大幅増員することだ」と訴え、いのち署名への協力を呼びかけました。

署名に協力した市民からは「私は入院していたことがあるので、看護師さんの大変さをよく知っています。頑張ってください」「母が看護師で、皆さんのお話は他人事ではありません」等と温かい激励の声を寄せていただき、13筆の署名が集まりました。

今回、街頭での宣伝行動に初めて参加する若い看護師の仲間は、「市民に病院のことをアピールする大切さがよく理解できました。とても楽しかった」と感想を話してくれました。

京都市職労病院支部では、今回の経験を広げて、いのち署名をみんなで取り組もうと頑張っています。

大江分院、中部医療センター周辺へ

ハガキ署名を全戸配布

京都自治労連は、自治体関連病院周辺へのいのち署名ハガキ版の全戸配布を行いました。

13日は、中部医療センター周辺へ。27日は、福知山市民病院大江分院周辺の住宅に配布を行いました。

大江分院は、厚生労働省の統合・廃止の病院リストにも名前が出ており、「いのちの砦 大江分院を守りましょう」の独自ビラも一緒に配布しました。衣川浩司福知山市職委員長は、住民の方と出会うと「こんにちは」と声をかけ、ハガキ署名への協力を呼びかけました。

京都自治労連 第1973号(2021年4月5日発行)より

桂川、宇治川、木津川から淀川への合流点に位置する大山崎町。阪急大山崎駅から数分歩くと、国道171号線を越えて、淀川の土手に出ます。

この時期、河川敷には、菜の花が群生し、黄色一色の美しい光景を見ることができます。花の正式名はセイヨウアブラナかセイヨウカラシナと言われる外来種だそうです。川むこうには淀川河川公園の桜も見えて、春を感じる風物詩です。河川敷はバードウォッチングやサイクリング、ランニングされている方もいて、それぞれ春を満喫している様子。

駅前にあるベーカリーカフェPaoさんのパンを買って、景色のいい花を見渡せる土手に座ってランチしました。生地がしっとりのこしアンパンとクロワッサンをほおばりながら、川沿いを流れる心地よい風で癒されました。

京都自治労連 第1973号(2021年4月5日発行)より

ほりえ・みゆき=福島県福島市生まれ

2011年8月 福島県から京都へ避難

2013年 原発賠償京都訴訟

原告団に参加

同原告団共同代表

原発事故は幸せに生きる権利奪う

自治体は強く原発廃止の主張を

東日本大震災・福島第一原発事故から10年が経過しました。16万人以上が福島県外へ避難し、現在でも8万人以上が避難生活を余儀なくされています。避難生活が大変困難ななか、京都に避難されてきた皆さんが、国と東京電力を相手に裁判闘争をたたかっています。京都訴訟団(56世帯、170人)の共同代表の一人、堀江みゆきさんにお話を伺いました。

――3・11以前の堀江さんのくらし、原発に対する認識はどの様でしたか

堀江 私は、福島市の実家で生活していました。離婚をしていて、子どもは4人。長女と長男は働いており家を出ていました。当時、高校2年生の次女と高校入学を控えた次男と両親の5人家族。私は、福島県農業振興公社で派遣として働いていました。

それまで原発を、危険なものと考えたことは全くありません。小学校では、原発見学に行き、「これからの社会に必要」と教えられ、海水浴では、近くに原発がある風景が当たり前でした。だから、地震が起こった時も原発が危険だとは、考えませんでした。

――福島からの避難をなぜ決断されましたか

堀江 元夫から、「原発が大変だから避難するように」との連絡や、テレビの緊迫した報道や、原発関連で働いている人の「本当に大変なことになっている」という話。ネットで調べると、チェルノブイリと同じことが起こっており「子どもたちをどう守るか」を最優先に避難を決めました(編集部注:風に乗って巻き上げられた放射性物質は、福島市など周辺にも降り注ぎ、20〜30マイクロシーベルト/時と平時の1000倍近い放射線量が観測された)。

当時、次女は高校3年生、あと半年で卒業。次男は、高校に入学したばかりで二人は避難したくないと言っていたのですが、「放射能の危険性」の学習会に親子で参加するなどして説得しました。娘は、「結婚が出来ない。子どもを持つことが出来ない」などといっていましたが、本心では納得しきれていなかったと思います。

両親とは、特別話をしないまま避難し、その年の11月に父が突然他界しました。父が時々、私たちのことを思って泣いていたと後から聞き、きっちりと話をしないままの別れを後悔しています。

避難してくるときには、原発から逃げるようで後ろめたく、また、目に見える風景は変わらず綺麗なのに汚染されていることが悲しく、避難しなくてはならない理不尽さを思いました。

――京都での暮らしはいかがでしたか

堀江 京都に来たのは、事故があった年の8月です。会津若松で仕事をしていた長女も含め、家族4人の生活が始まりました。

当初、所持金が30万円ほどしかなく、すでに働いていた長男長女の協力で何とかやってきました。慣れない土地で仕事が決まらず切羽詰まった状態の時に、隣の方にグループホームの仕事を紹介してもらい大変助かりました。

ご近所の皆さんには、とても心細かった私たちに分け隔てなく接していただいて、住民の一人として受け入れていただいたことが大変ありがたかったです。

避難生活も10年が過ぎ、高校生だった二人の子どもは結婚で家を出て、今は、長女と二人暮らしです。娘が結婚するとなったとき、被曝の影響はないのかと不安になりました。

――裁判で争われていることは何ですか

堀江 1つは、国と東電に、原発事故の責任を認めさせる。もう1つが、原発事故からすべての被災者が自由意思で避難する権利を認めさせることです。

2018年3月の京都地裁の判決では、国と東電の責任は認めたのですが、賠償額が低く避難の権利を認められなかった原告があったので「一部勝訴」となりました。私たちは直ちに、大阪高裁へ抗告し裁判をたたかっています。

1月と3月の大阪高裁の裁判では、国は「十分な補償を行っている。避難する必要はなかった」等と個人攻撃とも受け取れることを繰り返しています。

これに対して私たちは、「避難している人の半数超がPTSDの症状を発症している恐れがある」等の173人の避難者アンケート結果や、2018年国連人権委員会が自主避難者への救済支援策の継続を求めることを正式採択するなど、世界が注目し、支援が広がっている裁判であることを強く主張しました。

現在、全国で30件あまりの裁判がたたかわれ、原告は1万人を超える規模となっています。「生業訴訟」裁判が、仙台高裁であり国の責任を認める判決が出ました。群馬の裁判のように、国の責任を認めないものもありますが、全体的には、国の責任を認める流れになってきています。

――堀江さんを支えている力は何でしょう

堀江 一つは、今回の原発事故で、多くの人々がいのちを奪われ、仕事や故郷を奪われ、家族や友人と引き裂かれ、幸せに生きる権利を奪われました。しかし国と東電は責任を認めず、それに見合った補償も行わず「終わらせよう」としています。こんなことは絶対許せないという怒りです。もう一つが、私たちの周りに支援していただける沢山の人々がいることです。

私は、この10年で大きく変わりました。かつては、原発はもちろん自分に関係がない社会の問題には、ほとんど目を向けず、生活していました。今では、社会の出来事がつながっていると思うようになり、物の見方が変わりました。子どもたちの未来のために、次の世代のためにという思いが原動力となっています。

――行政や自治体職員に対する要望は

堀江 原発事故はまだまだ終わっていません。京都府や市町村は、国と関西電力に対して原発廃止を強く求めるべきです。特に京都は、若狭の老朽化した原発群に隣接しています。一度事故が起きれば、二度と元には戻れません。経験していないから分からないではなく、想像力・考えることで、故郷が、住民の生活がどうなるのか自分の身に置き換えて考えてほしいですね。

京都自治労連 第1973号(2021年4月5日発行)より

京都自治労連は、2月22日〜26日に府内全自治体に要求書を提出し、当局と懇談を行う「2021年春闘自治体キャラバン」を行いました。今回のキャラバンでは、コロナ禍のもとでの住民のくらしの現状や課題、懸命に奮闘している職員が安心して業務に専念できる賃金・労働条件などの問題でやり取りを行いました。

地域経済暮らし大打撃

新型コロナウイルス感染症拡大による地域経済、住民生活の影響について南部のある自治体では、「茶業は、昨年・今年はコロナで大打撃を受け、3年前と比べると4〜5億円の減収」。北部の自治体では、「観光業が、緊急事態宣言発令で大打撃。宿泊業はキャンセルが相次ぎ休業も出ている。雇用にも影響」など、深刻な実態が語られました。このような中で、クーポン券の発行など、自治体独自に支援策を行っていること等が紹介されました。

正確なワクチン情報を伝えて

ワクチン接種問題では、各自治体で地域医師会とも連携を取りながら、集団接種や個別接種、会場の検討やかかりつけ医の協力体制などの協議が進められています。しかし、肝心のワクチンの入手情報が日々変化する状況に困惑し、国や府に対して「ワクチンがいつ、どれくらい送られてくるのかなど、情報をきちんと伝えてほしい」との意見が行く先々で強く出されました。

コロナ禍でのテレワークについては、「個人情報を扱う仕事が多く、出来る仕事が限られている」「課題を明らかにし、今後に向け改善したい」等の声が出されました。

暮らし守る大幅賃上げ

賃金労働条件問題では、「公務員の賃金を上げれば景気が良くなることはわかるが、『人勧準拠』の為、独自策は考えていない」の声や「ラスパイレス指数が100以下なので、改善したいとは思っているが、現在の財政状況では厳しい」等の実情も出されました。

執行部は、コロナ禍だからこそ、最低賃金の引上げをはじめ、誰でも8時間働けば人間らしく暮らせる賃上げが必要と強調しました。

時間外労働問題では、コロナ禍でイベントが中止となり減少している一方、コロナ対応の職場では増えていることなどが出されました。また、年休の消化については、大きく改善されているとはいい難く、南部では、年休消化5日未満の職員が、70人にも達している自治体もありました。

会計年度任用職員については、同一労働同一賃金とは程遠く、マイナス人勧を理由に年度途中からの一時金引下げや、一時金を支給した分、月例給を削減している自治体もあります。執行部は、賃金・労働条件の抜本的改善を強く求めました。

京都自治労連 第1972号(2021年3月5日発行)より

21年春闘方針を決定する京都自治労連第204回中央委員会が、2月17日、ラボール京都とWEB参加で開催され、35人の中央委員が参加。春闘討論集会で提案され、各単組で議論された方針案を、全員の賛成で可決しました。

方針提案を受けて行われた討論には、6単組6人の中央委員が発言しました。

- 財政危機を理由とした賃金カットに反対するたたかいは、当局の「市民のいのちと暮らしを守っていける財源を確保するため」との明言を受け、市職労は、苦渋の妥結を行い1月末に決着。カットで生まれた財源を市民のために使うこと、不要不急の事業の見直しを求めます。(京都市職労)

- 昨年11月の宇治市長選挙は、幅広い市民との共同で、2004年以降最高の得票率・数を勝ち取りました。短期間の取り組みでしたが、前回以上の分会学習会を開催できました。(宇治市職労)

- 経験加算制度の導入を引き続き求めます。地区労に結集し9の日宣伝や最賃署名に取り組んでいます。(宇治野外活動センター労組)

- 2月28日にWEBで、コロナ禍における商店街調査の報告の集いを、商店街の方や京都橘大学の岡田知弘教授の参加で開催します。今まで通りの春闘ではなく、ダイナミックな活動提案を求めます。(府職労連)

- 自治労連共済の特別支援措置に取り組む。70%以上の加入が目標。組合員一人一人に声を掛けることで組織強化につなげます。(精華町職)

- コロナ対応で、労働組合との議論もなく、年末年始の相談窓口設置や、突然の保健師派遣がなされた。コロナ禍の難局を乗り切るためにも労使の協力が大事であり、1月に緊急申し入れを行いました。(舞鶴市職労)

京都自治労連 第1972号(2021年3月5日発行)より

京都自治体労働組合総連合

執行委員長

福島 功

3月末で定年退職されるみなさん、自治体職員として、自治労連の組合員として、長年にわたり公務に労働組合活動にご参加、ご協力をいただきありがとうございました。人生の再スタートに際し心からの感謝を申し上げます。

みなさまと力を合わせ、安心して公務に専念できる賃金や労働条件の確保、また、平和や地方自治の発展に努めてきましたが、今の日本の社会保障制度は、第二の人生を安閑恬静と過ごすことがかなわないものとなっていることがコロナ禍でいっそう明らかになりました。

退職で出来た時間を有意義に活用し、健康に心掛けながら趣味や地域の様々な社会的活動参加など豊かで実り多い第二の人生を過ごされることを心から願っています。

京都自治労連 第1972号(2021年3月5日発行)より

府の緊急事態宣言が2月末で解除となった。宣言そのものは政府の判断だが、知事の前倒し解除要請に応えた格好で、政府内には尾見分科会会長はじめ専門家からは慎重な意見が出されていた。

なぜあと1週間待てないのか、府民の気持ちが緩まないか、宣言解除によるリバウンド対策は十分なのか、説明責任が果たされないままの解除要請に府民は不安を感じたに違いない。解除要請するからには、府民の命と生業を絶対に守り切るという覚悟とそれに見合う施策がなければならない。

しかし、京都府から出された「新たなステージにおける感染再拡大防止対策」は正直これまでの施策の延長の感が否めない。

早期のワクチン接種が見込めない状況で第4波を防ぐためにも、医療では病床とスタッフの確保育成や経営支援、公衆衛生では保健師の確保や高齢者施設などへの定期的なPCR検査の実施、自粛要請に伴う飲食店に限定しない営業規模に応じた経済的支援、雇用調整助成金の特例延長などがどうしても必要なのではなかろうか。(F)

京都自治労連 第1972号(2021年3月5日発行)より

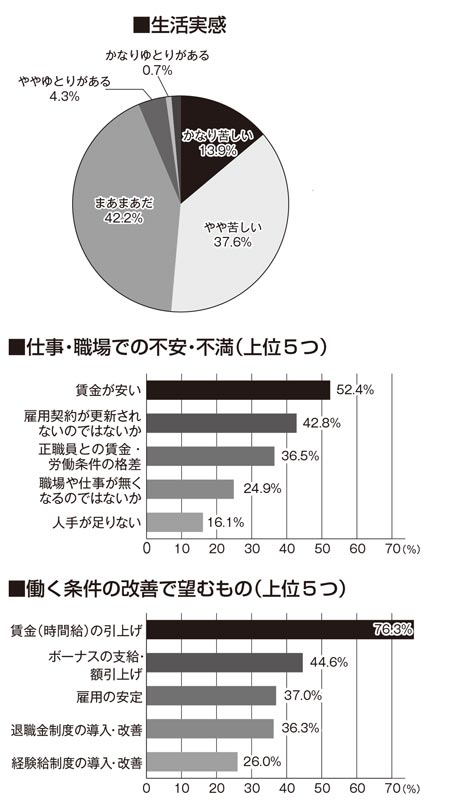

京都自治労連が実施した2021春闘「働くみんなの要求・職場アンケート」は、25単組から、正規・再任用職員3972人、会計年度任用職員、臨時職員、非常勤嘱託職員、派遣・委託労働者から1338人の回答が寄せられました(集計は2月18日到着分まで)。

今回のアンケート結果は、自治体とその関連職場で働く仲間の生活実態と仕事・職場実態を明らかにし、要求前進に向けた運動を進める指針となるものです。組合の仲間を増やす春の取り組みを結びつけ、運動を大きく進めていきましょう。

正規職員の生活・仕事実態と賃上げ・職場要求

生活改善には3万円以上の賃上げが必要

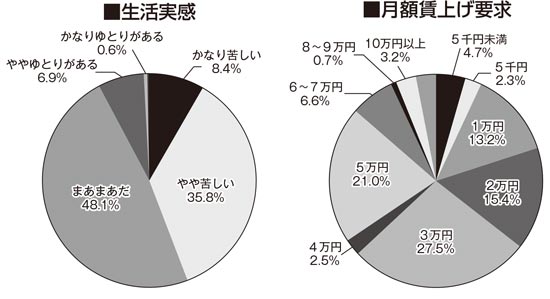

生活実感では「かなり苦しい」「やや苦しい」が44.2%(昨年48.5%)と半数に迫る状況は変わりませんが、家計の負担では、「住宅関係費」33.8%(昨年32.7%)、「税金.社会保険料」21.0%(昨年20.0%)、「電話.通信.インターネット利用料」13.9%(昨年9.4%)など、生活の必要経費に負担が増えています。昨年と比べ賃金が「増えた」と回答したのは26.6%(昨年37.3%)、「変わらない」48.7%(昨年44.4%)、「減った」23.9%(昨年17.3%)と「変わらない」「減った」が10ポイントも増えました。賃上げ要求では月額「3万円」27.5%(昨年25.4%)と上昇、2万円以上の賃上げ要求に8割が集中しています。

深刻な人員不足 仕事のやりがいにも影響

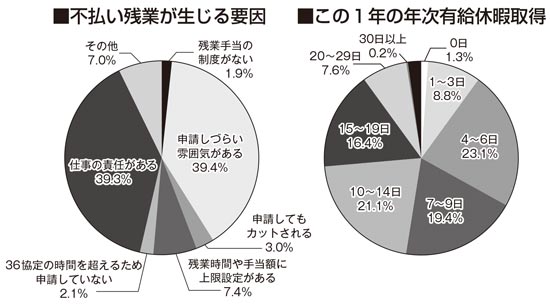

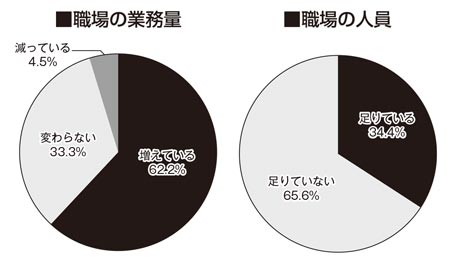

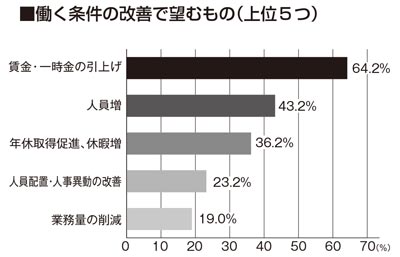

一昨年の「働き方改革関連法」施行で、時間外勤務の上限規制が定められ、昨年度の調査では一定の改善が見られました。今年度は、「残業なし」20.0%(昨年19.7%)、「10時間未満」40.6%(昨年44.6%)と若干の改善がみられるものの、「30時間〜45時間以下」「45時間〜60時間以下」が昨年比で4ポイント増えています。年休についても、5割以上が10日とれていません。また、サービス残業の有無については、「ある」の回答は34.8%(昨年30.5%)と増加しています。その理由は「申請しづらい雰囲気がある」39.4%(昨年37.7%)、「仕事の責任がある」39.3%(昨年36.9%)で8割を占めます。昨年と比べ職場の仕事量は「増えている」62.2%(昨年57.9%)、職場の人員について「足りていない」65.6%(昨年66.8%)と今年も7割近くが回答し、職場の人員改善は進んでいません。仕事のやりがいについて、「やりがいがある」が3ポイント下がり、「やりがいがない」が4ポイント上がっています。

非正規職員の生活・仕事実態と賃上げ・職場要求

「生活できる」からはほど遠い賃金

今回のアンケートでは、会計年度任用職員制度が4月からスタートして最初のアンケートとなりました。制度が導入され賃金.労働条件はどうなったかの問いに、「よくなった」27.9%、「悪くなった」22.8%、「変わらない」46.8%と回答しています。生活実感.家計の状況では、「かなり苦しい」13.9%(昨年17.7%)、「やや苦しい」37.6%(昨年40.1%)と若干の改善は見られますが、半数以上が厳しい状況に変わりはありません。実際の月額賃金を見ると「11〜15万円未満」32.1%(昨年25.6%)、「15〜20万円未満」35.6%(昨年46.0%)、「20〜25万円未満」10.9%(昨年13.2%)と、賃金は下がっている結果となっています。

4割以上が「雇用の不安」に回答

雇用契約期間は、「6ヶ月以内」3.4%(昨年15.8%)が大幅に減り、「1年以内」74.1%(昨年68.2%)、「3年以内」7.6%(昨年8.3%)が8割を超える状況ですが、勤続年数は、「1〜3年未満」14.9%(昨年19.9%)、「3〜5年未満」16.0%(16.1%)、「5〜10年未満」24.9%(昨年23.2%)と3年以上が7割を超えています。不安や不満を感じることでは、「契約が更新されないのではないか」が42.8%(昨年39.0%)と増えています。また、「職場や仕事がなくなるのではないか」24.9%(昨年23.6%)が増えています。会計年度任用職員制度の施行、公務の民営化.委託化などが不安の原因になっていることが予想されます。働く条件の改善要求でも「雇用の安定」37.0%(昨年31.2%)、「雇用契約期間の延長」23.1%(昨年17.4%)が増えています。

コロナ禍の仕事・職場

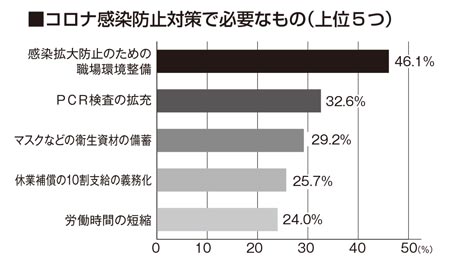

テレワークできない職場の感染対策を

コロナ禍で実施されたアンケートでは、コロナ感染防止対策などの設問が用意されました。当局からは、在宅ワーク.テレワーク、時差出勤などが提起されましたが、正規職員、非正規職員とも「特になし」(正規74.7%、非正規52.7%)の回答に集中しました。「その他」の回答のフリーアンサーには「テレワークできる仕事ではない」「個人情報を持ち出せない」などの回答が多く寄せられました。非正規職員からは「何も指示がなかった」「有給休暇を使って休んだ」など職場での不安が出されました。

今後の対応に必要なものの問いには「感染拡大防止のための職場環境整備」(正規45.4%、非正規53.1%)、「PCR検査の拡充」(正規29.9%、非正規44.0%)など職場での感染防止対策に回答が集中しました。

ワクチン接種が遅れる中、職員の不安は増加しています。

京都自治労連 第1972号(2021年3月5日発行)より

核兵器禁止条約が、1月22日に発効しました。

2月9日、阪急西院駅前で「日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める」宣伝・署名行動を行いました。短時間の行動でしたが、160枚のビラの配布と6筆の署名が集まりました。

この署名は、訴えれば訴えるほど広がることを実感しました。どんどん広げましょう。

京都自治労連 第1972号(2021年3月5日発行)より