機関紙 - 最新エントリー

今春闘での賃上げは27年ぶりの高水準となり、2次回答、3次回答で上積みを図った労組も多く見受けられました。

最低賃金は、今月下旬には中央最低賃金審議会から目安が答申されます。「最低賃金を今すぐ1500円」を求めて、京都労働局への署名提出行動が7月24日に行われます。最低賃金の引き上げは公務労働者の賃上げに直結します。最賃署名をさらに広げましょう。

人事院勧告に向けては、「給与制度のアップデート」で成績主義の強化が見込まれるなか、人勧署名、会計年度任用職員の処遇改善署名をすすめましょう。

出足早く共同宣伝

昨年、人事委員会勧告や秋季年末闘争に向けて「公共の役割を担う公務労働者にふさわしい賃金を」と、官民一体の宣伝行動などに取り組みました。今年は人事院勧告前の段階から、京都市・京都府人事委員会への宣伝行動に取り組みます。官民一体で大幅賃上げを勝ち取りましょう。

民間労組からの共同の声

京都医労連 書記長・坂田 政春さん

今年は全産業的に昨年を上回る「賃上げ春闘」。政府も「物価高騰を上回る所得増」を掲げ、「持続的で構造的な賃上げ」をめざすとしています。当然、地域住民の生活と権利を守る自治体職員の賃金も引き上げるべきです。一緒に頑張りましょう。

京都自治労連 第2012号(2024年7月5日発行)より

季節は梅雨。梅雨が明けると暑い夏がやってくる。

8月初旬に私たち公務員にとって「労働基本権剥奪の代償措置」と言われる人事院勧告が出される。私たちの賃金・労働条件に関わる大事なことであるにもかかわらず、成案が示されることになっている「給与制度のアップデート」の措置事項案も未だに正式には示されていない。

聞くところによれば、中央省庁のエリート官僚をいかに確保するのか、との問題意識からエリート官僚の優遇や能力・成績主義の強化が目論まれているようだ。しかし、公務の仕事は一部エリートだけがこなしているわけではない。異常な物価高騰の下、非正規職員、再任用職員など高齢層職員も含めた公務の担い手全体の処遇をどうしていくのか、という観点での検討こそ求められている。

また、人材確保というのであれば、処遇とともに仕事のやりがいを確保しなければ、若者の転職をとめることは出来ない。その点でも今回の地方自治法「改正」は残念なことと言わざるを得ない。

京都自治労連 第2012号(2024年7月5日発行)より

京丹後市立久美浜病院は、西に5キロほどで兵庫県という県境、北には久美浜湾がすぐ近くという府内ではもっとも北西に位置する公立の総合病院です。病院では医師、看護師、介護福祉士、医療技士など200人以上が働いています。今回はその中で看護師のAさんに日頃の仕事の様子ややりがいなどをお聞きしました。

チームで入院患者をサポートしています

久美浜病院では一般病床110床のうち、内科とICUを含めた呼吸器循環器など集中管理が必要な患者が入院する1病棟と、その他外科系手術を控えた患者や小児科などの患者が入院する2病棟に分かれます。Aさんは後者の2病棟に勤務。「担当は50床ほどです。10人程度のチームで入院患者さんの看護をしています。お互いに声をかけ合って病室を回っています」とインタビュー早々に忙しい様子が伝わってきます。

Aさんの一日は、朝8時半の全体ミーティング前の点滴や飲み薬のチェック、担当の入院患者の状況確認などからスタートします。その日に患者さんに行う投薬の確認などは複数人でチェックします。投薬の時間や回数などもです。その後看護師長から今日一日の注意事項、夜勤からの引継ぎ報告が10分ほどで行われ、みんな一斉に病棟に出ていきます。病棟に出れば、患者さん一人ひとりの状況確認から、投薬、包帯のまき直し、心電図などの機器のチェックと看護ケア、着替えや歯磨き、入浴など一般生活の介助も行います。「混合病棟なので、ケガや病気など患者さんの状態も様々です。呼吸器官に管が入っている患者さんや寝たきりで全く動けない患者さんもいます。看護や介助の方法も多岐にわたり、仕事に一日として同じ日はないですね」とAさん。一人では無理な介助の施行、投薬や作業の重複やミスをチームで防ぎます。「すごくチームワークがいいんですよ」と仕事の様子を話すAさんから、日々の仕事の緊張感、楽しさ、やりがいを感じました。

コロナ禍での緊張感

安全・安心に対応できた

Aさんの勤務は、8時半から17時15分の日勤と月4〜5回16時30分から翌日9時までの夜勤があります。「夜勤は3人であたっています。夕食時は特に忙しいので17時から21時は準夜勤のスタッフが配置されています。それでも大変」とAさん。希望通りには休暇が取れないといいます。

コロナ禍では、病院全体が感染防止対策で、施設の設備の増設や病院内へのスタッフの出入り抑制、患者さんへの面会の停止など、大変な事態になりました。Aさんら病院スタッフにも感染防止対策が徹底されました。コロナ禍前以上に看護作業のたびに消毒が求められ、作業にも注意が払われました。「感染リスクに対する緊張感はありましたが、私の場合は、勤務日数や夜勤シフトが少し増えた程度で、その分代休などはしっかり取れました」と話すAさんは、なにより患者さんに不安を与えないことに心掛けたと振り返ります。

コロナ感染が一段落した今でも、消毒の徹底やアイシールドの装着などは恒常化しています。「休日も感染してはいけないという思いから、外出や人との接触は避けています。自宅での『巣ごもり生活』にも慣れました」と笑います。

地域からの期待

働きがいがあります

地域住民の高齢化と、コロナ禍での病院の対応で、久美浜病院への期待は高まっていると言われています。しかし、人手不足、募集しても人が集まらないという全国的な問題は久美浜病院も同じです。

Aさんは知人の紹介でこの病院での仕事の様子を知り、民間病院から転職してきました。「ここで働き始めて7年、ずっと病棟担当です。忙しいけれど働きがいがあります」と胸を張るAさんに思わず「がんばって!」とエールを送ってしまいました。

京都自治労連 第2012号(2024年7月5日発行)より

与謝野町職は5月23日〜25日に独自の能登震災ボランティア活動に取り組みました。参加された田中百絵副委員長にお話を伺いました。

ボランティア活動での被災地支援とその活動を通じて災害対応業務を学ぶ機会として、まずは執行部で呼びかけて3人で参加しました。

ボランティア先は輪島市門前町。家屋内の片付けや災害ごみの集積所への運搬が中心で、午前と午後に1軒ずつ作業しましたが、午後のお宅は半年が経って初めてボランティアに来てもらえたと聞き、ニーズはあるのに人手が足りない等の課題を感じました。住民の方から「ありがとう」との言葉をかけていただき嬉しかった反面、限られた時間で思うように作業が進まず、申し訳ない気持ちにもなりました。

私たちは住民であると同時に、自治体職員でもあります。災害が起こったとき、ボランティアセンターの運営をはじめ、自分たちも被災するなかでどう行政運営していくのか、その役割について考えさせられました。現地に行って自分で見聞きすることが大切だと感じています。継続してボランティアに取り組んでいきたいです。

京都自治労連 第2012号(2024年7月5日発行)より

6月2日、南山城村職は親睦交流企画を開催し、組合員20人とその家族あわせて30人以上が参加しました。

バーベキューを堪能しながら、隣接するフットサルコートを使って遊ぶなどコロナ禍以降久しぶりに組合員が集まってお互いに色々な話ができる機会に、そして交流が広がる1日になりました。

京都自治労連 第2012号(2024年7月5日発行)より

小さい頃から保育士になりたかった

城陽市職労 Bさん

志望動機は母が保育士をしていたから、と答えるBさん。小さい頃から親の働く姿をみて保育士の仕事にあこがれていたと話します。「保育士さんらがどんな気持ちで子どもに声を掛けてくれているのか子どもながらにわかった気がして、うれしかったです」。大学も迷わず保育を専攻。城陽市内のスポーツジムでのアルバイトで「城陽市の皆さんの人柄が良くて、このまちで働きたいと感じました」と採用試験を受けました。

保育士になる夢を叶えて3ヶ月。「先輩に教えてもらいながらついていくので精一杯!が7割。楽しいが3割です」と近況を話します。「先輩に言われなくてもテキパキ自分から動けるようになるよう頑張ります」と笑顔とやる気があふれていました。

京都自治労連 第2012号(2024年7月5日発行)より

6月2日、高島市の朽木こがわ渓流センターで京都自治労連が開催したファミリー魚釣り大会に、6単組から組合員と家族約300人が参加しました。

釣った魚はバーベキューで

毎年、人気を集めているファミリー魚釣り大会。今年も大勢の組合員とその家族が参加し、魚釣りやつかみとりを楽しみました。時折小雨が降りましたが、構わず夢中で釣りに奮闘する親子の姿も。

「過去2回参加しましたが、一匹も釣れず、子どもが自力で釣ったのは今回が初めてです。リベンジできました!また来週にでもすぐに行きたいと子どもにせがまれています」「アウトドア慣れしていない私たちでも楽しめました」など、感想が寄せられました。

京都自治労連 第2012号(2024年7月5日発行)より

6月22日〜23日、自治労連青年部は「学習交流ツアーin岩手」を開催。東日本大震災の経験や教訓などを学びました。16地方組織から40人が参加し、京都から京都自治労連青年部長のCさん(城陽市職労)と同青年部常任委員のDさん(京都市職労)が参加しました。

Cさんからは「当時、街が黒い波に飲まれてあちこちで火災が発生している様子をテレビで見ていた。普段から防災意識を持ち、周囲と協力して被害低減をめざすことが大切」と感想が寄せられました。

京都自治労連 第2012号(2024年7月5日発行)より

かたおか・あきら=

1983年から京都平和委員会で活動(現理事長)。日本平和委員会理事、日本平和学会会員、京都原水協代表理事。

「宣伝と組織」(機関紙協会京滋地方本部発行)の「させない 戦争する国づくり」に寄稿など。

身近にせまる「戦争する国」づくり

自治体は住民を守る最後の砦

2022年12月、岸田政権は敵基地攻撃能力の保有や5年間で43兆円の軍事費など大軍拡計画を盛り込んだ「安保3文書」を閣議決定し、防衛力の抜本的強化に取り組むとしました。憲法に掲げられる恒久平和に基づく戦後の日本のあり方を根本から変える内容です。いま、この安保3文書をふまえた実践面での「戦争国家づくり」がすすむなか、京都府内で具体的にどのような動きが出ているのか、京都平和委員会理事長の片岡明さんにお話を伺いました。

■岸田政権による「戦争する国」づくりがすすむなか、いま京都府内ではどのような動きが起きているのでしょうか。

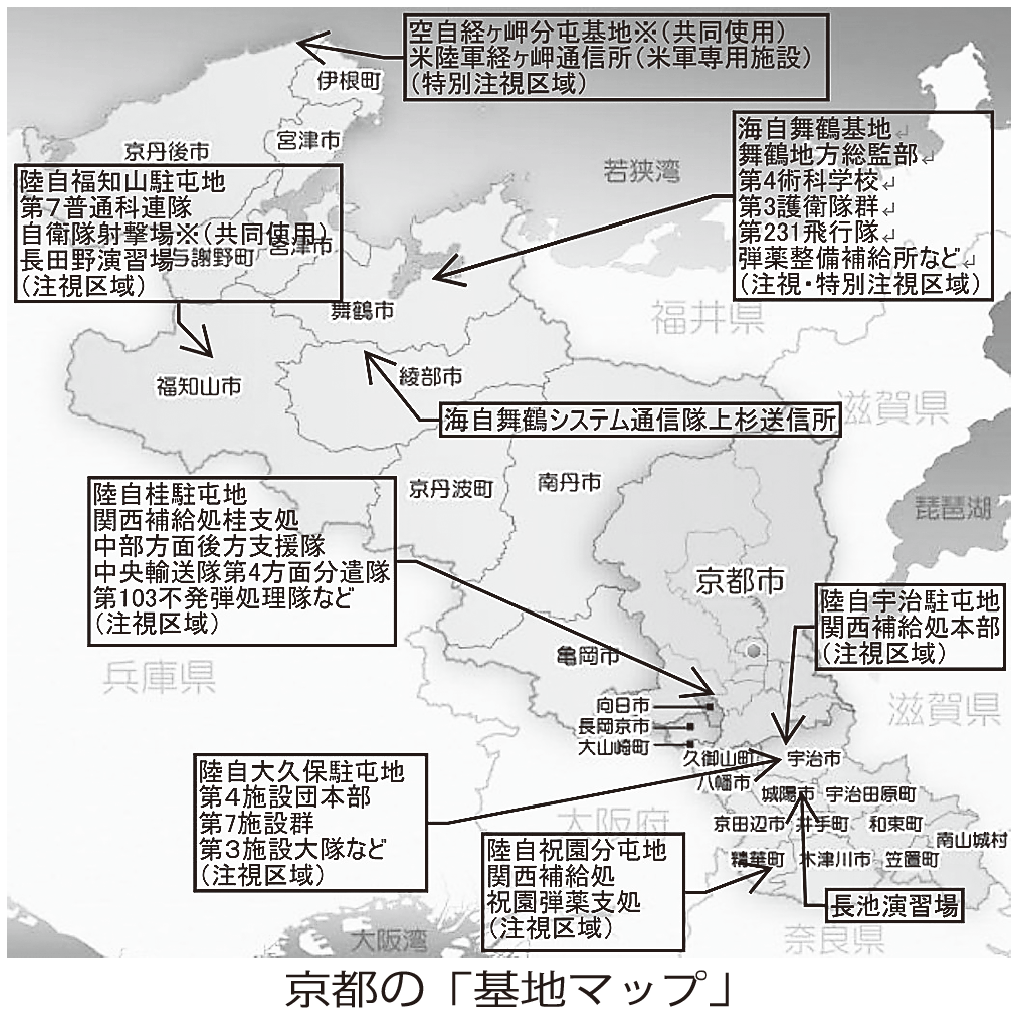

安保3文書の閣議決定以降、様々な動きや課題が出てきています。自衛隊基地の強靭化計画の一環として、精華町の陸上自衛隊祝園分屯地と舞鶴市の海上自衛隊での弾薬庫増設計画や機能強化をはじめ、土地利用規制法(重要土地等調査法)によって京都の自衛隊・米軍基地周辺が区域指定されるなど住民の安全安心を置き去りにして、京都府内で政府の「戦争する国」づくりを具体化する動きが加速しています。

政府は台湾有事などを理由に軍拡が必要との国民世論をつくり、戦争協力を自治体や国民に背負わせる、この流れがあることをしっかり見る必要があります。

舞鶴の海上自衛隊にはイージス艦2隻が配備され、敵基地攻撃能力となる長射程ミサイル・トマホークを保管する弾薬庫増設とミサイル整備場がつくられる計画です。祝園の弾薬庫は本州の弾薬補給拠点に位置づけられ、陸上自衛隊の弾薬だけでなく海上自衛隊の弾薬も保管する共同使用の方針が決まり、イージス艦に搭載するトマホークの保管も示唆されています。

実際に舞鶴や祝園にトマホークが持ち込まれることになれば、すでに弾道ミサイル迎撃システムを持つイージス艦を保有しているもと、敵基地攻撃能力をもって出撃することになり、名実ともにアメリカと一緒に戦争を仕掛ける側になります。さらに、京丹後市経ヶ岬の米軍Xバンドレーダー基地は「キルチェーン」と呼ばれる敵基地攻撃作戦を始める日米の要所です。

出撃拠点としての基地要塞化、それを守るために土地利用規制法で区域を指定して監視をする、これらが一体的にすすめられているのです。

■住民生活や地域へはどのような影響が考えられるでしょうか。

土地利用規制法にかかわっては指定区域周辺が調査対象になりました。基地周辺の住民や物事、行動が重点的に監視され、日ごろの調査情報を蓄積するのが狙いです。報道では指定区域に住んでいるだけでは処罰の対象にはならないとされる一方で、「阻害行為にあたれば処罰の対象になる」とされ、ではその阻害行為とは何かということについては明らかにされていません。自治体に問い合わせても自治体も分からないため、答えは返ってきません。

この間、府内各地の学習会でお話する機会がありますが、「知らない間に戦争の足音が身近なところまで来ていた」との感想が寄せられます。それよりも多いのが、どうなるのか分からない、調査といっても何を調べられるのか分からない、という不安です。

また、祝園弾薬庫増設とトマホーク保管の可能性があることに不安や怒りが広がっています。

■平和や核兵器廃絶への思い、また自治体職員や自治体労働組合へのメッセージがあれば教えてください。

4月の日米共同声明でも触れられましたが、日本はアメリカの「核の傘」を含む拡大抑止を強化する役割を果たすとして、すでに日常的に核爆撃機の飛来にあわせて訓練を行い、事実上「核使用の威嚇」に加担しています。これが憲法9条をもつ国、唯一の戦争被爆国の姿勢と言えるのでしょうか。このままアメリカと一緒に戦争する国になっていくのか、大きな岐路にあると思います。核による威嚇を許さない世論づくりが必要です。「抑止力」という考え方ではなく、核兵器禁止条約に日本が参加し、核を持たない・使わない等、核廃絶の先頭に立って世界に発信していくことが求められています。

予科練だった父から「戦争はダメだ」と小さいころから言われてきました。京都の大学に勤めることになり、そのなかで平和委員会と出会って活動を続けていますが、これまで取り組んできたことは何一つ間違っていないという信念と、自分の生き方として平和運動は続けていかないといけないという強い思いがあります。

自治体労働者の皆さんには住民の声を聞いて行政に生かし、住民を守る最後の砦としての自治体の姿勢を貫いてほしいと思います。平和が脅かされている今こそ、平和を求める国際世論と世界の人々、そして皆さんと一緒に力をあわせて行動して頑張りたいと思います。

京都自治労連 第2012号(2024年7月5日発行)より

「入院なんてしていられない」「入院させてもらえない」昨今。病気・ケガを問わず「通院」も共済金の支払い対象なのが組合の共済の大きなメリット。条件はどちらかひとつ。

- 骨折、脱臼、腱断裂(足指手指は除く)での治療

- 医師が5日以上の安静加療を要すと認めた場合

※もちろん5日以上の入院後の通院は支払い対象です。

※自治労連共済専用の診断書が必要です。

※詳細は所属の組合まで(組合で取り扱いの無いメニューもあります)

京都自治労連 第2012号(2024年7月5日発行)より