機関紙 - 最新エントリー

京都自治労連女性部

第62回定期大会

日程:10月5日(土)10時〜12時30分

会場:ラボール京都4階第1会議室(オンライン併用)

京都自治労連 第2014号(2024年9月5日発行)より

人事院は8月8日、官民格差1万1183円(2.76%)を解消するため、すべての職員の月例給と一時金を引き上げる勧告を行いました。「給与制度のアップデート」にかかわっては地域手当や扶養手当の見直しを勧告しました。その概要をお知らせします。

3年連続で月例給・一時金を引き上げる勧告が行われたことは、「すべての労働者の賃上げで景気回復を」と官民一体で取り組んだ24春闘結果を反映したといえます。

しかし、中高年層ではわずか1%程度の引き上げにとどまり、物価高騰にも及ばない低水準です。また、大卒初任給は約12%の引き上げですが、やっと民間初任給に追いついた程度で十分とはいえません。

一時金は、期末手当・勤勉手当に均等配分するとされ、能力・成績主義を強める姿勢に変わりはありません。再任用職員の支給月数は常勤職員のほぼ半分の水準が維持され、不当に低く抑えられています。

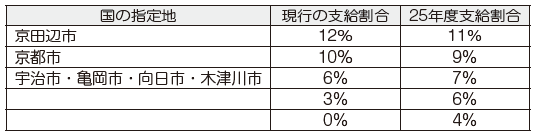

地域手当は、都道府県単位に大くくり化されますが、級地区分による20%の地域間格差は残されたままです。京都府内はこの大くくり化で多くの自治体が非支給地から8%支給地になる一方、京都市域が10%から8%になり、給与水準を低下させない取り組みが必要です。

扶養手当は、配偶者に係る手当を廃止し、その原資を用いて、子に係る手当を引き上げるとしています。民間では未だ多くの企業が配偶者に家族手当を支給しているにもかかわらず、政策的に配偶者に係る手当を廃止しようとするものです。

また、係長級〜本府省課長補佐級の俸給月額の最低水準を引き上げる、勤勉手当の成績率上限を引き上げ平均支給月数の3倍に設定するなど、一部の者のみを優遇しようとしています。

これら、地域の分断、世代間の分断、成績主義による職場の分断を許さず、生計費原則に基づく大幅賃上げ、会計年度任用職員の処遇の抜本的改善と雇用の安定、実効性ある時間外労働上限規制と長時間労働解消、人員増などを求めて奮闘しましょう。

取り組みの中で組合員・職員との対話を広げ、自らの要求でたたかうとともに、組織の拡大強化につなげましょう。

2024人事院勧告のポイント

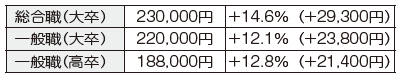

■月例給(2024年4月遡及)

採用市場での競争力向上のため、初任給を大幅に引き上げ

俸給表改定率(行(一))1級 11.1%、2級 7.6%、3級3.1%、4級1.3%、5〜7級1.2%、8〜10級1.1%

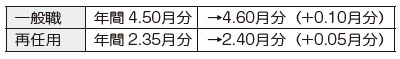

■一時金(ボーナス)(2024年12月一時金から適用)

■給与制度のアップデート(2025年4月実施)

(1)俸給

- 初任給・若年層の俸給月額を大幅引き上げ

→人材確保の困難性を踏まえ、24年4月に遡及して先行実施 - 3級から7級で初号近辺の号俸をカット

→若手・中堅優秀者、民間人材採用時の給与改善 - 8級以上で職務の級間の水準の重なりを解消

→昇格により給与が大きく上昇

(2)地域手当

- 支給単位は都道府県単位を基本に広域化

- 現行7区分を20%から4%刻みの5区分に

- 京都府は全域8%(4級地)

※国の施設はないが、現行は長岡京市16%、八幡市・精華町6%、城陽市・大山崎町3%と総務省が指定

(3)その他諸手当

- 扶養手当の見直し

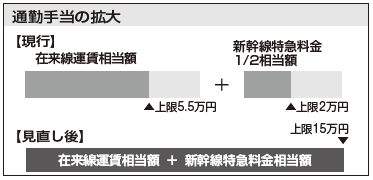

配偶者に係る手当を廃止し、子に係る手当を13,000円に引き上げ(2年間の経過措置) - 通勤手当の支給限度額を15万円に大きく引き上げ

新幹線・特急料金、高速道路利用料金も支給限度額内で全額支給

- 再任用職員の手当拡大

住居手当や異動の円滑化に資する手当を新たに支給

(4)一時金(勤勉手当)

勤勉手当の成績率の上限をこれまでの「標準者の約2倍」から「標準者の約3倍」に引き上げ

■国家公務員の育児休業法の改正

- 1年に月10日相当、1日の上限時間数なく取得できるパターンを選択可能に

- 非常勤職員の育児時間について、対象となる子の範囲を小学校就学前の子に拡大

京都自治労連 第2014号(2024年9月5日発行)より

再任用で働く Aさん(精華町職)

今回も再任用職員の処遇が低く、一時金も正職員や会計年度任用職員の引き上げ率に比べ低く抑えられ不公平感を感じます。給与ベースが低く、物価高の影響をもろに受けています。生活できる賃上げと、年金がもらえる65歳まで安心して働ける職場確保へ一組合員として頑張りたいです。

会計年度で働く Bさん(京都市職労)

昨年の給与改定は全国で半分以上の自治体が正規職員同様に会計年度任用職員も4月遡及改定を行いましたが、京都市では4月遡及はかないませんでした。

昨今の物価上昇が続き生活がひっ迫している中、今年は物価上昇に見合った給与の改善を望みます。

京都自治労連 第2014号(2024年9月5日発行)より

8月29日、京都自治労連は京都府・京都市人事委員会に対し、全ての職員の生活改善につながる給与改善、時間外労働縮減、人員増、会計年度任用職員の処遇改善など26項目の要請書を提出しました。

京都自治労連 第2014号(2024年9月5日発行)より

先月14日、岸田首相は次期自民党総裁選に立候補しないと表明した。会見で「身を引くことでけじめをつける」と言ったが、顔が替われば自民党自体が変わるとでも思っているのだろうか。世論調査でも78%の国民が「首相退陣では信頼回復とならない」と答えている。実際、政治資金パーティーを使っての裏金作りは自民党の各派閥で当たり前に行われてきた。パーティー券を購入する企業からの実質的献金であり、それをやめないかぎり自民党主導の政治ではお金をくれる企業には目を向けても、国民には目を向けることがないことを国民はお見通しなのだろう。

新総裁のもと10月から11月には解散総選挙が行われるとの報道もあり、公務関係者の中には人勧実施のための給与法改正審議に影響が出るのではとの見方がある。短期的には大事なことだが、長期的に見てもっと大事なことは、いい加減自民党政治に決別し、国民に目を向けた政治への転換を図る絶好のチャンス到来ということではないだろうか。(F)

京都自治労連 第2014号(2024年9月5日発行)より

全国どこの自治体でも、地域産業の支援、振興は重要な課題です。財政が厳しい中でも、様々なアイデアや工夫で、商工業、農業、水産業を支援しています。

そんな中でも、今注目のふるさと納税とクラウドファンディングを結び付けた事業を展開している宮津市商工観光課のCさんに、補助金などの制度設計と地域の産業支援についてお話を伺いました。

行政の商工振興事業にクラウドファンディング活用

宮津市は、商工会議所と一緒に様々な事業者支援を行っています。最近では、地元金融機関、専門家等とも連携しながら、市内で新規に事業を起ち上げたい人や、事業内容をブラッシュアップしたい人に向けて、「未来天橋塾」と銘打った参加型・実践型の塾を開催しています。Cさんはこの取り組みの担当で、これまでも積極的に係わって、市内の商工業の実態や塾に参加する起業者の思いなどを学びました。「市内で操業している皆さんやこれから起業したい方、新商品を開発したい方などが安心して利用できる支援制度をつくりたかった」と制度設計への思いを話します。その新しい制度は「ふるさと納税型クラウドファンディング活用事業補助金」。名前の通り、クラウドファンディング(以下CF)にすることで、起業内容や新商品に対する市場の反応などを確認することができ、さらにふるさと納税型にしてCFへの参加者へ信用と安心感を与え、寄附促進にも繋げます。市役所内でふるさと納税を担当している課とも何回もすりあわせをしたと言います。

「ふるさと納税のしくみもCFのしくみも何もわからなくて一から勉強しました」とCさん。「最大の目標は宮津で末永く事業を続けてもらうことです」と強調します。また、これまでの補助金にありがちなお金を渡すだけではない制度にもなりました。

市場の変化に迅速に対応した産業支援

宮津市の基幹産業で観光業は大きな柱のひとつです。宮津市は「美食のまちづくり推進事業」として、食の魅力を観光業のみならず農林水産業、製造業などへと広げていく取り組みを行っています。この事業もCさんが担当です。

最近では「宿食分離」といわれ、旅館やホテルで食事をせず(飲食を提供しない)に外で食事をする旅行スタイルに変化しているといい、「宿食分離」で食事難民が出ていると言われています。「それがどの程度のものなのか現在調査を行っています。地域の状況を正確に把握し、商工会議所など連携機関に発信していくのも行政側の重要な役割だと考えています」とCさん。どこの観光地でも課題となっていますが、宮津市でも観光客がくる土日祝祭日と平日の人口差がとても大きく、飲食業で起業を考えている人には大きなネックになります。「市場や地域の変化にあわせて補助金制度や支援制度の柔軟性や見直しも大事だと思います」と企画立案やその検証に日々頭を悩ませています。

部署間連携して企画ができる苦労と楽しさ

Cさんは入庁して15年目。これまで企画や政策、観光にかかわる部署に所属し、立案と実施を担当してきました。「役所の中には本当にたくさんの部署があって、それぞれノウハウやアイデアを持っています」「上司や先輩らのアドバイスは本当にうれしい。励みになります」と立案中の楽しさ、やりがい、仲間への感謝を話します。

インタビューでCさんから出てくる言葉は、宮津市をいい街にするために役所に何ができるか、そんなことをいつも考えていることがうかがえ、楽しくお話が聞けました。

京都自治労連 第2014号(2024年9月5日発行)より

7月28日と8月4日、「宇治市の小学校給食の良さを多くの人に知ってほしい」と、宇治市職労給食分会の組合員(給食調理員)も参加する「うじ給食ファンクラブ」主催で夏休み親子クッキング企画が開催されました。

保護者らと一緒に給食調理員の組合員が考えた当日のメニューは、小学校給食で人気の「抹茶白玉フルーツポンチ」。参加者と一緒にさっそく白玉だんごを手作り。この白玉も宇治市の小学校給食では、調理員が一つひとつ手で丸めて作っていることを伝えると参加者から驚きの声が上がりました。

それぞれ手作りのフルーツポンチを食べた後は調理員への質問タイム。アレルギー対応のため、小麦粉ではなく米粉を使ったカレーを作るなど直営の自校方式だからこその給食調理の工夫をはじめ、様々な苦労はあるものの、組合員にとって子どもたちの「美味しかった」「ありがとう」の言葉が働きがいにつながっていることを伝えました。

参加した保護者からは、「調理員が子どもたちのために、誇りと熱い思いをもって作っていることを知れて嬉しかった」「本当に自校方式の小学校給食を残していきたいと改めて思いました」などの感想がありました。

成長期の子どもにとって給食は、食育の観点から重要なもの。きめ細やかな対応で心身の健やかな成長を保障し、また、災害時や緊急時にも対応できるのは直営の給食調理員がいるからこそです。

京都自治労連 第2014号(2024年9月5日発行)より

漠然とした夢を鮮明にさせた放射線技師に憧れて

京都中部総合医療センター職組 Dさん

神守悠介執行委員長より「期待の新人」と紹介されたDさんは、神守委員長と同じ職場で診療放射線技師として働いています。

京都自治労連青年部の新採歓迎企画「スプリングフェスタ」に神守委員長と一緒に参加して「いろんな人と話せる機会があるのは楽しい」と組合に加入。

幼少期に医者にかかることがよくあり、「医療関係の仕事に就きたい」という漠然とした将来の夢がありました。その夢を鮮明にさせたのは、高校生のときに手術で入院した際に優しく励ましてくれた放射線技師の存在でした。どんな仕事なのかと調べていくうちに興味が湧き、その夢を叶えて今に至ります。

「レントゲン撮影の後、患者さんからの『ありがとう』の言葉が働きがいです」

京都自治労連 第2014号(2024年9月5日発行)より

8月25日・26日、つくば国際会議場(茨城県つくば市)で自治労連第46回定期大会が開催されました。今回から2日間に短縮された大会は、この1年の取り組みや運動方針案に対する討論時間を保障しながら、誰もが参加しやすい活動をめざしたジェンダー平等推進を実践するものに。

討論では、組合員拡大・組織強化を中心に、会計年度任用職員の処遇改善、憲法闘争や公共を住民と地域に取りもどす運動、24秋季年末闘争での職場要求前進の取り組みなど全国各地の様々な経験や決意が語られました。

8月24日には補助組織・部会の大会や総会が開催され、京都自治労連から多くの組合員が参加しました。

京都自治労連 第2014号(2024年9月5日発行)より

8月4日〜6日、「被爆者とともに、核兵器のない平和で公正な世界を」をテーマに広島市で開催された原水爆禁止2024年世界大会に京都自治労連から3単組6人が参加しました。

「核兵器禁止条約を力に、世論と運動をさらに発展させ、核廃絶への展望をきりひらく」とする国際会議宣言の採択をはじめ、6日のヒロシマデー集会では「非核と平和を一体に草の根からの学習、対話、行動」が呼びかけられました。

参加者からの感想

府職労連 Eさん

来年は被爆80年。被爆者の平均年齢は85歳を超え、今後ますます被爆体験の継承、語り部の育成が重要です。4歳で被爆された三戸さんは、倒壊した家屋の下敷きになり大けがを負いながらも家族に助け出され、避難途中の凄惨な光景を振り返り、声を震わせ「ただただ地獄でした」と証言されました。

言葉にするのもつらい記憶の中で「自分たちを最後の被爆者に」「生きているうちに核兵器廃絶を」と活動されている姿を目の当たりにして、胸を締め付けられながら、今この時だからこそ広島に来て良かったと感じました。私は、少しずつでも核の非人道性を伝えていきたいと思います。

京都市職労 Fさん

福祉や医療、教育などの予算を削減し、軍事費の拡大が進んでいます。もっと一人ひとりの個人の尊厳について見つめなおしていく大切さを実感しています。軍事力の拡大により地球環境の破壊につながっていることから、次世代の豊かな地球を残すためにも社会について多様な視点から知ることが大切です。

人々の尊い生活に核兵器が及ぼす影響を想像すると心苦しいですが、同時に、原水爆禁止世界大会では、被爆者の語りや「国民平和大行進」の活動、世界中の人々の平和への訴えを聞くことができ、個人の尊厳が大切にされる社会の実現に向けて希望を感じることができる貴重な経験になりました。

京都自治労連 第2014号(2024年9月5日発行)より