機関紙 - 最新エントリー

11月2日、「女性部秋の平和ツアーin京丹後」が行われ、32人が参加しました。京丹後市の米軍レーダー建設予定地や、障害のある方がいきいきと働く「リフレかやの里」を訪ね、見て学んで、交流を深めました。

米軍基地建設予定地では、参加者から「こんな綺麗なところに米軍基地」と驚きの声があがりました。『米軍基地建設を憂う宇川有志の会』の三野さんからは「市長や知事は受け入れ表明したが、まだ決まったわけではない。住民の安全・安心を確保するのは全てこれから」との思いを聞き、平和のためにできることをしなければと決意新たにしました。

「リフレかやの里」では、よさのうみ福祉会の青木さんから、どんな障害があっても一人の人間として生活できるように、福祉と行政・地域が連携ですすめる地域再生の話を聞き、行政の果たす役割の大きさを実感しました。

京都自治労連 第1811号(2013年11月5日発行)より

市民フェスタに2000人

日本国憲法が公布された11月3日、「生かそう憲法、守ろう9条 11・3in京都」が梅小路公園(京都市下京区)で開催され、小雨が降るなか職場の仲間や家族連れなど2000人が参加しました。

主催は実行委員会。「集団的自衛権の行使、原発事故による生存権の問題、表現の自由の制限など、憲法はいま危機に瀕している。こんな時だからこそ、みんなで手をつなごう」と開催され、会場には憲法や原発問題についてのブースが並び、地域の9条の会などがシシカバブーやイノブタ焼き、おでんなどを出店し、賑やかなフェスタとなりました。

ステージでは、市民が参加する太鼓や歌、踊りが披露され、記念講演では京都憲法会議の上田勝美代表が、自民党の憲法改正案について「平和主義や基本的人権の原理を壊し、日本が国際的に孤立する」と厳しく批判し、憲法を守るために力合わせようと呼びかけました。

京都自治労連 第1811号(2013年11月5日発行)より

社会保険庁の解体・民営化で525人の職員が解雇(分限免職)された問題で、審査請求した71人のうち24人に人事院による取消判定が相次いでいます。不当解雇撤回を勝ち取ったKさんにお話を聞きました。

京都自治労連加盟の組合員のみなさん、全厚生労働組合のKです。

不当な分限免職を受けて、3年10ヶ月が過ぎた10月24日に人事院に不服申し立てをしていた結果(判定)が交付され、分限免職取消の判定を勝ち取ることができました。不当解雇の撤回を勝ち取ることができたのは、京都自治労連に結集する組合員のみなさんをはじめ、労働者の雇用を守るべく日々努力された仲間のみなさんのおかげだと感謝しております。本当にありがとうございました。

いいかげんな免職処分明らかに

今回の判定では、京都の当事者15人のうちOさん、Nさんとわたしの3人の処分取消となりましたが、残り12人は不当にも処分が承認されてしまいました。

判定では、厚生労働省へのわずか10分程度の配転面接の評価結果のみで判断していたことが、人事院の不服審査の審理で明らかにされ、国家公務員法に規定する能力主義の原則及び人事評価にもとづく評価を適用することなく、面接官の主観や恣意的な判断によって行われたものです。わたしの面接表には、「声が大きい」「礼が無い」などと記載があり、面接官個人の主観がありありと観て取れました。また、Oさんの取り消し理由は、在職中に労働組合役員の無許可専従行為を惹起(じゃっき:そそのかす)したことで懲戒処分を受けていましたが、その後、人事院が処分を取り消したことが大きな理由となっています。

国家的不当解雇撤回へのご支援を

今回の分限免職の背景は、年金記録問題の責任を、職員525人を生贄にして幕を引こうとしたものです。今回の人事院判定では、こういった背景は全く明らかにされませんでしたが、現在たたかっている裁判で国が行った不当な行為を明らかにする運動を進めていきます。また、道州制や地方分権改革の中で公務リストラを許さないたたかいと同時に、JALの不当解雇や日本IBMでのロックアウト解雇をはじめとする雇用破壊と解雇自由化を許さないたたかいと結んで、政府・厚生労働省による国家的不当解雇を撤回させるまで奮闘します。

引き続き、ご支援ご協力をよろしくお願いします。

京都自治労連 第1811号(2013年11月5日発行)より

10月19日、来年6月13日から15日にかけて開催される自治労連「おきプロNEXT」に向けた第1回目となる京都実行委員会が行われました。

前回2009年のおきプロDVD鑑賞や前回京都実行委員長を務めた向日市職労の新田書記長から経験報告が行われたあと、青年部から「前回の110人以上の参加をめざしたい」との意気込みなどが語られました。その後、出席者たちが、おきプロNEXTでどんな事がしたいか、やってみたいか、自由に意見を出し合いました。

今後、月1回のペースで実行委員会がひらかれ、具体的な内容や取り組みが議論されていきます。

京都自治労連 第1811号(2013年11月5日発行)より

丹後で学ぼう!Xバンドレーダー

秋の平和ツアーin京丹後

11月2日(土)

集合:京都駅八条口 8時出発

京都自治労連 第1810号(2013年10月20日発行)より

府職労連が災害対応の検証運動

9月15日から16日に府内に大雨を降らせた台風18号は、甚大な被害を各地に及ぼしました。復旧に向けた作業が、懸命に行われているところです。こうした中で、府職労連では、今回の災害対応の検証運動と、必要な執行体制確立にむけたとりくみを強めています。

篠塚副執行委員長にとりくみについてのお話を伺いました。

氾濫危険水位を13時間

今回の災害の特徴は、経験したことのない大雨です。府災害対策本部資料によると累加雨量は松尾(舞鶴市)で489?、古和木(綾部市)で436?、知見(南丹市)で427?を記録しており、由良川(福知山)の観測所では8・28mの最大水位となり、氾濫危険水位(5・90m)を13時間(16日4:00〜17:00)にわたって超過しました。

2004年の台風23号では、死者15人を数える惨事となりましたが、今回は重傷者1人、軽傷者4人の人的被害に止まりました。しかし、住戸の床上・床下浸水は5379戸(9月30日までの判明分)にのぼっています。

様々な角度から検証を

近隣市町をはじめとする業務派遣や延べ8160人(9月30日現在)の災害ボランティアが活動し、住居の清掃などは一定進んでいます。府は、開会中の9月府議会に農業関係の緊急対策を含む補正予算(10月3日可決)を組みましたが、被災者の要望に応えた暮らしと生業の復興が必要です。

災害に強い、安心して暮らせる地域づくりにとっても、今回の災害についての様々な角度からの検証が必要と考えています。

たとえば、ある地域で指定されている避難場所に行ったが、すでに避難者でいっぱいで避難できなかった。元々、住民の1割から2割程度の受け入れのスペースしかなかったと聞いています。

職場から悲鳴

緊急の対応だけでなく、仮復旧や災害査定、本復旧と仕事は続きます。府の土木事務所では、「14ヶ月予算」で「1・5倍働け」と言われている中での災害でした。現場からは悲鳴に近い声が聞こえてきます。府職労土木建築部会としても執行体制の強化や業務の無理のない計画的執行などを緊急に申し入れました。

広域振興局・広域行政で対応できるのか

また、「台風23号の時の教訓が生かされたのか」の点からの検証も必要です。23号の時は、振興局の広域化が大きな問題となりました。今回も、同様の問題があったのではないかと思います。府の管理道路の通行止めだけでも118箇所に及びましたが、連休中であり、また深夜からの対応が必要となりました。広域振興局への統合の中で、事務所と現場の距離が大きくなっています。連続30時間の拘束となった職員や通行止め箇所を自己責任で通行し、事務所に辿り着いたという話も聞きます。危機管理の点での検証も申し入れています。

平成の大合併で広域化した市も多い中で、府と市町村の連携も含め検証が必要と考えています。

「住民からの『ありがとう』という言葉が、自治体労働者に元気と力を与えるんだなぁ」と京都自治労連の中央委員会での発言を聞きながらあらためて感じました。常にそういう役割を発揮したいものです。

京都自治労連 第1810号(2013年10月20日発行)より

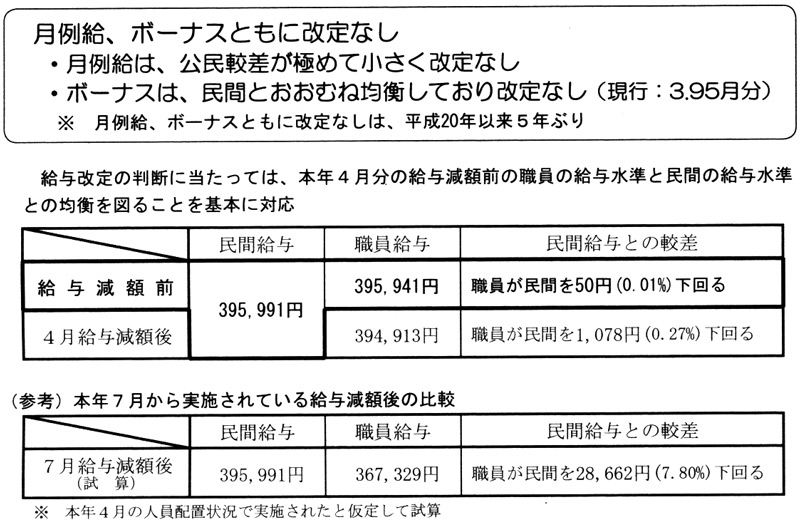

10月11日、京都府人事委員会は「職員の給与等に関する報告」を行いました。府職労連は、「7月以降給与減額によって民間を大きく下回る状況(約3万円)が生まれ、さらに労使妥結なしの給与減額の下、国追随の改善勧告なしは代償機関としての役割を放棄している」などとした見解を発表しました。

京都府人事委員会「報告」(概要)

■現給保障

*現給保障を廃止するとともに、昇給抑制の回復措置を講じる必要があるが、その方法及び時期については、本府の職員の実情等を考慮した上で、検討する必要がある

■高齢層の昇給・昇格制度の見直し

*国や他の都道府県の措置状況及び本府の実情等をふまえ、引き続き検討していく

■「給与制度の総合的見直し」

*国の検討内容を注視し、本府の実情をふまえ適切に対応する必要がある

■勤務条件

◇総務勤務時間の短縮

*所属長の役割発揮と実効性を強調

◇非常勤職員の処遇改善

*職務実態をふまえた処遇の確保に言及

■高齢期の雇用問題

*国等の動向を注視しながら、必要な検討を進める

京都自治労連 第1810号(2013年10月20日発行)より

台風18号で甚大な被害があった自治体に対して、自治労連本部と京都自治労連は、10月16日、全国から寄せられた義援金カンパを災害復興に役立てて頂こうと、被災自治体へのお見舞いを行いました。当日訪問した自治体は、福知山市、綾部市、舞鶴市、亀岡市、宇治市。

甚大な被害が出た福知山市では、松山市長と懇談。松山市長は、全国からの5600人のボランティアをはじめ、物心両面の支援にお礼を述べるとともに、「9年に2度の大水害に見舞われた。今回、大災害となったのは堤防工事の遅れが大きな原因、人災ともいえる」と国の対策の遅れを厳しく批判し、復興へ全職員と力合わせて奮闘する決意を語っていただきました。

京都自治労連 第1810号(2013年10月20日発行)より

10月4日、13賃金確定・秋期年末闘争をたたかう方針を確立する京都自治労連第184回中央委員会を開催し、各単組・職場での要求前進を勝ち取る意思統一を図りました。

秋期年末闘争の重点課題として、?全組合員学習をすすめ、すべての単組で職場要求討議と13確定要求書の提出、労使交渉の実施、?安心して働き続けられる高齢期雇用制度の確立、?賃金ライン改善、超勤縮減、人員増など、単組独自要求の前進などと併せ、非正規雇用労働者の処遇改善、均等待遇を求めてたたかうとともに、運動を通じて、一人でも多くの仲間を増やし組織強化・拡大へ踏み出そうと提起しました。

給与削減問題では、一刻も早い中止を求め、来年度以降は継続しないことを約束させる言質を取り、賃金ラインや前歴改善など積極的要求を掲げてたたかうこと、再任用・再雇用問題では、「雇用と年金の接続」について当局責任を果たさせること、退職手当問題では、賃金ラインや到達級改善で大幅削減分を取り返すことが呼びかけられました。

京都自治労連 第1810号(2013年10月20日発行)より

10月6日、京都市東山区で「ブラック社会から人間らしい仕事と暮らしの新しい世界をつくろう」をスローガンに、京都青年大集会2013?WORK WORK REVOLUTION”(同実行委員会主催)が開催されました。約250人の青年学生が集い、京都自治労連から20人を超える青年組合員が参加しました。

明らかになった「ブラック企業」の実態

メイン集会では、NPO法人POSSE代表の今野晴貴さん、ブラック企業被害対策弁護団代表の佐々木亮弁護士をパネリストにシンポジウムを実施。

若者を使い捨てる、使いつぶす働かせ方を強いる「ブラック企業」の実態や安倍政権が狙う労働法制の改悪について報告するとともに、労働組合が無い新興産業の中で「ブラック企業」が広がっていると指摘し、労働組合に結集して団結と共同の力で?ブラック社会”をなくすたたかいをすすめようと呼びかけました。

声高らかにアピール

その後のリレートークでは労働組合青年部や学生自治会、民主団体の青年たちが次々と登壇し、過酷な労働環境を変えたい、人間らしく働ける、生きていける社会をつくりたいなど、力強い決意を語りました。

集会後のパレードは、オリジナルのグッズやプラスター、楽器を鳴らしながら「ブラックなくそう」「過労死なくそう」などコールして繁華街を行進しました。

集会に先立って行われた分科会では、実行委員会が街頭などで集めた「仕事・暮らしアンケート」241人分の実態報告や労働法の専門家である中島正雄氏(京都府立大)の情勢学習、寸劇や紙芝居を交えながら憲法と社会保障を学ぶ分科会など5つの分科会が開かれました。

京都自治労連 第1810号(2013年10月20日発行)より