機関紙 - 最新エントリー

1980年代から世界に広がる民営化の波

水道民営化は、1980年代、まず南米に導入され、次にサッチャー元首相のもとでイギリスが導入、90年代には世界銀行やIMFなどの国際金融機関が債務国への融資条件に入れ、民営化の波は北米から欧州、南米、アジア、アフリカなどへ、「水メジャー」(ヴェオリア、スエズ、テムズ・ウォーターなど)により全世界へと拡大していきました。

民営化後の水道料金は、ボリビアが2年で35%、南アフリカが4年で200%、フランスは24年で265%、イギリスは25年で300%も上昇しています。高騰した水道料金が払えず、南アフリカでは1000万人、イギリスでは数百万人が水道を止められました。料金値上げだけでなく、水質の悪化や滞納者への給水停止により感染症が蔓延するなどの問題も起こっています。

再公営化が世界の流れ

世界では、2000年から2014年の15年間で35カ国の少なくとも180事業が民営化した水道事業を再び公営に戻しています。高額の違約金を払ってでも公営に戻している主な理由は、(1)水道料金の高騰、(2)財政の透明性欠如、(3)行政が民間企業を監督する難しさ、(4)劣悪な運営、(5)過度な人員削減によるサービス低下などです。

パリ市の水道事業は1985年から、民間企業がコンセッション方式などで運営を行うようになりました。契約期間の25年間、経営は不透明で、市議会が経営の情報を企業から得ることも極めて困難でした。再公営化後の調査で、7%と報告されていた営業利益が実は15〜20%だったことも明らかになりました。専門の職員も部署も失った市当局や市議会は企業からの報告を信じるしかありませんでした。

国連が総会で「水と衛生設備に対する人権」決議を採択したのは2010年です。同決議は33カ国が共同提案したもので、水と人権に関するこれまでの歴史のなかで画期的なものでした。

京都自治労連 第1965号(2020年8月5日発行)より

今回のクミアイに入ったよ!に登場いただくのは、民間企業からの公務職場へ転職してきた二人です。二人とも新たなチャレンジを求めて公務職場に飛び込んできました。就職して4ヶ月が経ち、自分の出来ることや役割が見えてきたと話す二人。仕事が充実している様子でした。

経験を生かし地域サポート

綾部市職労:Bさん

「地域で建設土木関係の仕事を長年してきました」と話すBさんは地元綾部市で10年以上民間の会社で働いていました。綾部市が年齢条件を広げて技術職を募集していることを知り、新しいことに挑戦したいと応募したそうです。「家族もいますしこれからも綾部で暮らしていきたいです」と、住民や地域で役に立つ仕事を求めていたことがインタビューから伺えます。

下水道課に配属されたBさん。市役所は、仕事等で申請書類を出しに行くところだったそうで、Bさんは「今は申請書類を受け取り確認・審査する側になりました。同じ関連の仕事をしていましたから、経験生かして、スムーズに書類が受理されるよう丁寧にサポートしていきたいです」「ここでの仕事の全体像が見えてきた感じがします。今はコツコツ仕事を覚えていきたい」と仕事のやりがいを話してくれました。

地域を代表する産業に関わってがんばる

宇治市職労:Cさん

Cさんは生まれも育ちも宇治市。京都市内の大学を卒業後、兵庫県の産業機械の会社に就職しましたが、埼玉県の支店に転勤になりました。「やりがいのある仕事でしたが、家族や恋人が気になりました」と話すCさん。宇治市のHPで職員募集を知り「地元に帰る」と応募したそうです。面接では「市役所で何がしたい」との問いに、Cさんは、「住民の為だとか、地域の為だとか、しどろもどろになってしまいました。面接官の厳しい眼が印象に残っています」と苦笑いします。

Cさんの配属先は、「農林茶業課」。宇治市らしい課で宇治茶のPRイベントなどを企画する仕事を担当しています。「曖昧なまま宇治市に戻ってきた私にとって、宇治を代表する宇治茶の発展にかかわる仕事に携わることは気が引き締まる思いです」と力強い言葉がCさんから返ってきました。

京都自治労連 第1965号(2020年8月5日発行)より

沖縄米軍基地で239人(7月28日時点)の米軍関係者のコロナ感染が明らかになるなど、全国各地の米軍基地で感染者が増大しています。

このような中で、7月29日と30日に京丹後米軍レーダー基地の米軍人・軍属のいずれも30代の男性が感染が明らかとなりました。さらにその後、2人の軍人と、感染した軍属と接触のある市民の女性の感染が明らかとなり、5人の感染者が短期間に出ています。

京丹後市内でのコロナ感染者はこれまでゼロ。米軍関係者が初めての感染者となりました。

現在、京丹後の米軍基地には、160人もの軍人・軍属が勤務しており、クラスター発生が危惧されます。感染が明らかとなった4人をはじめ、全員が基地外に居住しており、市民との接触の機会もあり、市民から「心配が現実になった」と不安の声が上がっています。

米軍が日米地位協定により検疫状況や感染対策など詳細を明らかにしない中で、京都府や京丹後市は、住民を守るため、徹底した情報開示や感染防止の具体策を求めるべきです。6月には米軍関係者による飲酒運転事故が発生しました。住民の安心安全が確保されない事態が続いています。基地撤去の態度表明が求められています。

京都自治労連 第1965号(2020年8月5日発行)より

新講座:労働問題の「困った」に役立つ労働法

講師(敬称略):村中 孝史(京都大学教授)他

開講日:第1・3金曜日 全9回

【10/16、11/6・20、12/4・18、1/15、2/5・19、3/5】

(予備日3/19)

開講時間:19時〜21時

受講料:15,500円【資料代含む】

秋からの新講座・リニューアル講座

・自然療法としてのアロマテラピー

・オンライン・ファシリテーション講座

・英会話おためし短期2回講座

・いまこそ始める英会話入門

・京都案内トレーニング

・TOEIC受験スキル向上コース

●受付開始:Web・電話 9月7日(月)

●受付時間

平日:午前9時〜午後8時

土曜:午前9時〜午後5時(日祝休み)

●お申込み・お問合せ:ラボール学園

TEL 075-801-5925

Email gakuen@labor.or.jp

京都自治労連 第1965号(2020年8月5日発行)より

かわさき・ふみひこ=1951年岡山県生まれ、32年間、京都府の児童相談所に勤務/2007年4月から虐待問題に取り組む職員等を支援する子どもの虹情報研修センター研究部長となり、2015年4月からセンター長

著書:『虐待死 なぜ起きるのか、どう防ぐのか』(岩波新書)、『うちに帰りたくないときによむ本』(少年写真新聞社 監修)他

虐待は、社会全体で考える問題

子どもたちの将来や命を守るため

児童相談所の拡充は急務

児童虐待が後を絶たず、犠牲となった子どもたちの凄惨なニュースが続きます。コロナ禍の今、深刻な児童虐待の増加も心配です。"あの人に会いたい"今回は、京都府の児童相談所で32年間勤務され、現在は、子どもの虹情報研修センターのセンター長として虐待問題に取り組んでおられる川﨑二三彦さんにお話を伺いました。

――なぜ虐待が続くのでしょうか

川﨑 虐待は、4つの要素が揃うとリスクが高まると言われています。すなわち、(1)親自身の子ども時代が不遇で、ケアもされていない(2)現在の生活に強いストレスがある(3)社会的に孤立し、援助者がいない(4)望まぬ妊娠など親にとって意に添わない子、です。

2つめに挙げた生活上の問題では、経済的困窮なども大きな要素となります。現在の日本は、7〜8人に1人の子どもが貧困状態にあり、ひとり親家庭の貧困率も約5割でOECD諸国の中では最悪です。私は10年以上前に出した岩波新書「児童虐待」で、「思い切った社会的コストを」と述べましたが、こうした貧困を克服する政策を充実させてほしいものです。

ところで、虐待が生じた家族への支援は、児童相談所等の専門機関が対応すればいいというわけではありません。子どもが所属している学校や保育所等での取り組みも重要ですし、保健、医療、教育、司法を含めたさまざまな立場の人が知恵を絞り、協力していくことが不可欠です。また、社会的に孤立している人が多いことを考えると、そんな親子と気軽に挨拶するような関係づくりも虐待の未然防止につながる大切なことです。あちこちで取り組まれている「子ども食堂」なども貴重です。要は、「虐待問題は、社会全体で考える問題」だということです。

――コロナ禍で虐待は増えるのでしょうか

川﨑 学校が一斉休校となり、遊び盛りの子どもたちが屋内で過ごす時間が長くなり、親御さんも仕事がなくなったり、自粛やテレワークで在宅時間が長くなりました。親子ともストレスを抱えたまま1日中家の中で過ごすことで、虐待が深刻化していないか気がかりです。反面、家庭内の情報が隠されて虐待の発見が難しくなり、通告件数がむしろ少なくなったとも聞いています。また、通告を受けて安全確認のために児童相談所等が家庭訪問しても、「こんな時期に来ないでください」などと言われることもあります。感染防止と虐待から子どもの安全を守る、この二つをどう両立させるのか、児童相談所等の機関は、大変難しい課題を突きつけられているのではないでしょうか。

――児相の体制強化には、労働組合も強く要求し地方自治体からも繰り返し要望がされています

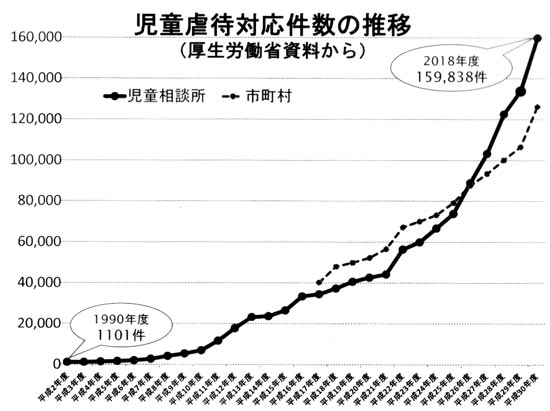

川﨑 児童相談所の体制が欧米などと比べて脆弱であることは、以前から指摘されていました。こうした中で、2018年には東京都目黒区で5歳の女児が虐待死し、「ゆるしてください」などと書いたメモが発見されると、虐待に対する社会的な関心が大きく高まりました。

政府は、「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」を打ち出しましたが、翌19年には千葉県野田市で小学4年生女児の虐待死事件が発生します。実は私は千葉県の検証委員長として課題や提言をまとめましたが、こうした事件も背景にして、児童福祉法等の改正が行われました。そこでは、子どもの権利擁護などの柱とともに児童相談所の体制強化も謳われ、具体策として児童福祉司や児童心理司の大幅増員の計画も示されました。

あらゆる部門で行政改革が進行し、自治体職員が減員される中、子どもの虐待を防ぐために政府がこうした増員を提起したことは、それだけ現場が逼迫しているということでもありますが、重要なことだと考えています。

とはいえ、児童虐待問題は、単に人員を増やせば解決するというものではありません。というのも、子どもの安全を確保するため、保護者の意に反してでも虐待された子どもを一時保護する等の権限を持つのが児童相談所です。当然保護者と鋭く対立することもあり、新しく来た新人職員が簡単に担えるものではないからです。中には多忙と困難の中で燃え尽きてしまう職員も現れます。

私の勤務する子どもの虹情報研修センターは、指導者層の研修を担当していますが、コロナ禍で参集型の研修開催が難しい中、オンライン研修等も行っていますが、申込み多数のためお断りする方も出ています。こうした状況下でもしっかり学びたい、子どもや家族に支援したいとの思いは大変強いと感じています。

――仕事のやりがいについてどう思われますか

川﨑 私は京都府職員時代の全てを児童相談所で勤務しましたが、実は行政職として入庁し、相談現場で働くことなど想定外のことでした。「自分が相談員になってもうまくいくはずがない」と思うと、最初は苦しみばかりでしたが、しばらくするうち、この仕事がさまざまな人と出会う大変創造的な仕事だとわかって、退職まで児童相談所で働くことになりました。

とはいえ、今この仕事をされている方は、私が従事していた頃の何倍もの困難と何倍もの業務量に直面し、大変な努力をされています。まずはそのことに敬意を表したいと思いますし、国や自治体のトップにいる人たちにも、子どもたちの将来や命を守るために職員が日々奮闘していることを分かってほしい。

多忙のあまり、職員の皆さんは、一つ一つの家族の固有の特徴等に思いをめぐらせる余裕がないかも知れませんが、同僚や上司などと短時間でも言葉を交わし、チームワークを大事にして対応していただければ、苦しいけれども、がんばってみようという気持ちがわいてくるのではないでしょうか。

皆さんの取り組みを心から応援しています。

京都自治労連 第1965号(2020年8月5日発行)より

公務労働者の賃金・労働条件の

改善求める署名に取り組もう

全職員から集めましょう

最終集約 8月3日

京都自治労連 第1964号(2020年7月5日発行)より

京都府内の各単組で、夏季闘争が旺盛に展開されています。

今年の夏季闘争の特徴は、新型コロナ感染症拡大が住民の命と生活、地域経済を大きく脅かす中でたたかっていることです。

自治体労働組合の取り組みは「自治体の労組の皆さんが、実態を聞きに来てくれて、本当にうれしい」(府職労・京都市職労の商店街調査)と期待と歓迎の声が寄せられています。コロナ禍、職員が安心して全力で仕事に取り組める環境づくりは急務。労働組合の奮闘が求められています。

臨時的任用職員の夏季休暇改善

京都市職労は、6月10日、最終回答交渉に臨み、一時金は正規職員で昨年より0.025月引き上げの2.25月分支給、4月1日採用の新規職員は、昨年より増額の1.48月分支給となりました。会計年度任用職員(4月から嘱託員から会計年度任用職員になった職員)の一時金は1.30月。昨年より0.125月分アップしました。

また、新型コロナ関連の特殊勤務手当の支給対象の拡大と、手当額の増額が決まりました。

あわせて臨時的任用職員の夏季休暇を、最大3日から5日間に改善させました。

新型コロナ対応での職員アンケート

府職労は5月〜6月、コロナ対応での在宅勤務、執行体制、職場環境に係る緊急アンケートを実施しました。アンケート委は、約600通の回答が寄せられています。

『職場や業務への影響』への回答では、77%の職員が「影響がある」と回答。具体的には「時間外勤務が大幅に増えている」「コロナ対応のため、通常業務に支障が来ている」など。

『職場における感染症対策』では、「不十分」や「これといった対策は取られていない」等55%が不十分と回答しています。

府職労では、25日に府職労交渉を実施。夏季一時金などでの回答を得るとともに、アンケートなど職場の声をもとに、「空調に配慮、時間外(時差出勤の範囲)の稼働も検討」などの回答を引き出しています。

宮津市職では、一斉職場訪問を6月10日に実施。定額給付金事務、大型災害並みの補正予算の作成で現場は大変になっている実態が明らかに。なり、要求に反映したいと奮闘中。

舞鶴市職労では、中央委員会で分会役員向け学習会を6月18日実施につづき、コロナの影響でできなかった新入組合員学習会を6月30日に実施。16人が参加し、「賃金とは」から「給料の決まり方」などについて学びました。

宇治市職労では、17日に夏季要求の回答交渉を行いました。回答では、夏季一時金などの回答とともに、夏季休暇期間を7〜9月に延長する(7〜8月取得努力)ことや、コロナ対策での空調問題では、職場に応じて空調し、窓の開閉は、冷却時間、換気時間の運用を検討中としました。

京都自治労連 第1964号(2020年7月5日発行)より

みんなが意見を出せる場めざし

6月18日、宇治市非常勤職員労組が定期総会を開催、新しく加入した仲間が多く参加する中で、経過報告、次年度方針、新役員体制を決定しました。

宇治市非常勤職員労組は、今から1年半前の2018年12月に組合結成。会計年度任用職員制度がはじまる前に、「新制度が自分たちの知らないところで決まるのではなく、非正規職員の思いや要求が反映したものになるようにしたい」との思いから5人でスタートしました。宇治市職労のサポートも受けながら議論を重ね、要求書を提出。交渉を行ってきました。

職場の仲間から"ありがとう"の声

新制度がスタートした4月。

これまできちんと交渉を続けてきた結果、当局から非正規雇用職員にも、コロナ特別休暇の提案の説明などが行われました。「職場での対応が明らかに変わった気がする。組合を知ってもらえたかも」「同僚から『給与上がった。がんばってくれていたんだね』って言われた」と、職場の仲間から感謝の声に、"頑張ってよかった"と執行部に確信が広がります。

総会で組合の新執行委員長に選出されたAさんは「正規職員・非正規職員が力を合わせ、住民のためにいい仕事がしたいという組合員の思いを育み援助していく組合にしたい」と抱負を語ります。

組合員は結成当時の5人から8倍の40人になりました。

もっともっと増やして、職場で安心して声をあげていく仲間が増えたらいいとAさんは、これからの目標も話していただきました。

京都自治労連 第1964号(2020年7月5日発行)より

先月18日、公職選挙法違反(買収)容疑で河井克行・案里両国会議員が逮捕された。自民党本部から他候補の10倍にあたる1億5千万円が河井氏側に提供され、昨年夏の参院選前に選挙区の自民党議員など94名に渡したというもので、この1億5千万円のうち1億2千万円は政党助成金が原資とのことだ。

22日放送のラジオ番組で「安倍チルドレン」の元自民党衆議院議員・金子恵美氏が、「私自身も正直、選挙の時にお金を配らなければ、みんな協力してくれないから、みんなやっているんだから配りなさいと言われました」「お金が飛び交っているという事実は、今現在も残っている」と発言したことに驚いた。

選挙での買収が自民党本部からの指示で今も広く行われ、しかも、その原資に私たち国民の血税である政党助成金が使われている。政党助成金は金権選挙をなくすためのものではなかったのか。自民党・安倍首相の関与も含め膿を出し切ってもらわないと怒りが収まらない。(F)

京都自治労連 第1964号(2020年7月5日発行)より

学童保育は、戦後から全国さまざまな形で行われてきましたが、住民ニーズの高まりから注目され、近年ようやく法整備も進んできました。

今回紹介する長岡京市は、10ある小学校すべてに、放課後児童クラブがあり、各学校の敷地内に施設を設け、公設公営で学童保育を行っています。

授業を終えた子が駆け込んでくる

神足放課後児童クラブに勤務するBさんは、学童保育の指導員になって20年以上。授業を終えた子どもが「ただいま」と部屋に入ってくる声で子どもの様子がわかるといいます。「多感な小学生ですから、家庭や学校で様々なストレスを抱えている」と話すBさん。なかには大声を出したり暴れたりする子どももいて、指導員みんなで声をかけ落ち着かせます。「まずは出欠の確認です。欠席の連絡を忘れたり、学校に居残っていたり、自宅にだまって帰ってしまう子もいます。学校の下駄箱を見に行ったり、小学校や保護者に確認をとったりです」。

子どもたちの過ごし方も様々。クラブ内には、一輪車や竹馬、コマ、けん玉、野球道具…。本もたくさんあります。そんな中で、宿題をさせたり、おやつを出したりで、指導員は毎日がてんてこ舞いです。迎えに来られた保護者には「子どもの様子や連絡事項を伝えます。保護者からお礼言われたり子どものことで相談を受けたりすることもあって、やりがいと責任を感じます」とBさんは生きいきと話してくれます。

「子どもが好き」で始めた仕事

Bさんは、学生のときスポーツインストラクターの仕事がしたいとスポーツジムなどの就職を探していました。市が放課後児童クラブの指導員を募集していることを母親から聞き、子ども好きだし楽しそうだと思ってこの世界に飛び込みました。いざ始めてみると、子どもの安全を守ることや育み・生活を支えること、保護者への責任、家庭との連携など、大変な仕事だと思ったそうです。この間、法改正などもあり、都道府県が発行する『放課後児童指導員』の資格も取りました。「資格を持った職員を2名以上配置しないといけなくなったので」と知事の名前の入った資格証を見せてくれました。最近では消防署の協力で救急救命の研修も受けられたそうです。「長岡京市では、子どもが来る前の午前中に時間を使って学習会や研修会を行っています。職員からも課題を提案しています。なかなか時間と予算が無くて苦労しています」とBさんは前向きです。

学校休校でもクラブは開所コロナ禍で住民支え奮闘

新型コロナウイルス感染症対策で学校が休校になったとき、放課後児童クラブは朝から開所することになりました。マスク着用・念入りな手洗い、換気・消毒、環境整備などを指示されますが「当初は方法もわからず、マスク・消毒液の準備も大変で、『密』を避けることに精いっぱい。保護者も急にテレワークとはいかず、いつもの6割から7割の子どもが来ていました」「机を向い合せて座らないようにしたり、学習の時間を設けたり、初めてのことばかりで、緊張して本当に大変でした」と振り返ります。

神足放課後児童クラブの児童数は現在100名以上。嘱託職員3人とアルバイト数人で支えていますが、人手が足りないのは明らかです。

2015年に子ども子育て支援法が施行され、「放課後児童クラブ運営指針」も策定されました。

Bさんは「私自身も結婚、出産し、子どもたちを保育所、放課後児童クラブに預け、本当に助かりました。法整備もすすみ学童の仕事が認められ注目されていると思います。住民の期待に応え、子どもが安心して過ごせる場所を提供したい」と笑顔で話してくれました。

京都自治労連 第1964号(2020年7月5日発行)より