機関紙 - 最新エントリー

府職労連は、「コロナ禍で、住民の暮らしと営業の実態と、国や行政に何が求められているか」を調査しようと、5月23日と30日に京都市内の商店街で聞き取りを行いました。聞き取り調査は初めての組合員もいて、不安もありましたが、訪ねた多くの商店で「よく来てくれた」と歓迎され、商売の現状や国、行政への要望や意見が出されました。両日で、延べ40人が参加し、120軒を超える商店を訪問。30日の行動には、京都市職労や京都自治労連からも参加しました。

コロナ禍で何が起きている

聞き取り調査を行ったのは、京都市上京区にある千本商店街、北野商店街、出町桝形商店街、出町商店街、堀川商店街。調査方法は、国や京都府・市の支援制度の紹介とコロナの影響、支援制度への意見や要望などの聞き取りで、二人一組で訪問しました。

切実な声が次々と寄せられる

新型コロナの影響で売り上げが50%以上落ち込んでいる店舗が、4割超になるなど幅広い業種で深刻な影響があることが明らかとなりました。

「インバウンド客の激減で、筆ペンや折り紙、休校で筆記具などダブルで売り上げ大幅減」(文具店)、「売り上げは、8割どころか9割減っている。昨日は一人だけ」(レストラン)、「4月は来客ゼロの日も、消毒などの経費も負担増」(美容室)など切実な声が寄せられました。

必要な人に必要な情報を

支援制度については、「申請してもいつになるか分からない。ドイツのように早く」「賃料や光熱水費の負担を何とかしてほしい」「家賃を3ケ月猶予してもらったが、先送りしているだけ。家賃補助制度早く」など素早い対応を求める声や、府や京都市の独自制度を知らない方もあり、「詳しく知りたい」の意見が寄せられました。

府職労連や京都市職労では、寄せられた声を府や京都市に届け、施策に生かされる様に求めて運動を強めています。

商店街実態調査:青年参加者からの感想

●Aさん

はじめは、話を聞いてもらえるか不安だったが、多くの店で、今の切実な状況や思いを話してもらうことが出来た。飲食店では、「今までのアルバイトの10人を入れることが出来ない」との話に、学生が収入の機会を失っていることを改めて実感した。国や府の支援制度の使い勝手の悪さを多くのところで聞いた。実態に見合った素早い対応が求められていることがよくわかった。

●Bさん

商店街での聞き取りは初めて、話し始めると店の外まで出てきて話していただけるなど、どのお店でも丁寧に対応していただきうれしかった。コロナの深刻な影響、商店街自体もショッピングセンターやスーパーなどとの競争のなか、存続の危機にあることが分かった。小さな声を集めて大きな声にしていきたい。

●Cさん

訪問して聞くことで「電話がつながらない。ネットはわからない」「4月初めに申請したのに、いまだにレスポンスがない」という支援制度の実際が分かった。府民にとって申請は大変で、欧州のようなスピーディーにできたらよいと思うが、それが、なぜできるのかを学んで深めたいと思った。聞いた声で何ができるのか、組合のみんなで考えたい。

京都自治労連 第1963号(2020年6月5日発行)より

今年の夏季闘争は、新型コロナ感染症の拡大で住民の暮らしと命が脅かされ、各自治体で職員が奮闘する中での取り組みとなっています。

とりわけ、自らの感染リスクにさらされながらも病院や保健所、保育所、清掃などでの懸命な奮闘。緊急事態宣言での休校や夏休み短縮などに追われる学校・教育委員会職場、他の職場でも給付金や支援制度に対応する特別の体制を取って奮闘しています。

しかし現在の当局の対応は、病院職場では、安心して勤務に従事できる人員配置や防護の対応とはなっていません。本人や家族の感染リスクを含め緊張の連続で奮闘しているにもかかわらず、充分な危険手当も支給されていない実態にあります。

夏季闘争では、当局が、職員の奮闘に応えるよう求めるとともに、住民の命、暮らしと営業を守る施策の速やかな実施を強く求めましょう。

国民の怒りの声と行動で「検察庁法案改定」を阻止するなど、コロナ禍の中で政府を追い詰めています。職場・地域から夏季闘争を大きく展開しましょう。

京都自治労連 第1963号(2020年6月5日発行)より

新型コロナウイルス感染拡大に伴う「緊急事態宣言」が5月25日に解除され、社会経済活動も「新しい生活様式」を取り入れながら徐々に再開されつつある。

しかし、感染がなくなったわけではなく、状況が一定落ち着いている今こそ、今後の第2波、第3波を見据え、PCR検査体制、医療提供体制の強化などに取り組むべき時ではないか。

同時に、京都市の4月の生活保護申請が前年同月比で4割増、京都府内でコロナを理由とした解雇者が200人を超えるなど、長期の休業要請等により、住民の生活基盤そのものが大きく揺らいでいる。先日参加させてもらった商店街調査でも「持続化給付金」の適用要件の緩和や「特定定額給付金」の引き上げなど、安心して休業するための補償が求められていると痛感した。

コロナで命を落とすか、経済的困窮で命を落とすか、といった究極の選択ではなく、一人の犠牲者も出さない、そのための政治の役割が今こそ求められているのではなかろうか。(F)

京都自治労連 第1963号(2020年6月5日発行)より

コロナ感染予防のためには、3密(密閉・密集・密接)を避けるよう言われていますが、介護の現場は、特に「密接」なしには成り立ちません。高齢者の感染は、重症化を招き命に係わるリスクが高く、クラスターが発生しやすい状況。それだけに、利用者・家族、職員は緊張の毎日が続いています。社会福祉法人七野会理事長の井上ひろみさんに、政府や行政への要望をお話しいただきました。

コロナ禍の介護現場

【利用者・家族の現状】

入所施設では、家族との面会や外部との接触は3ケ月にわたり制限しています。家族は、「認知症が進むのでは」と心配し、直接会えないもどかしさを抱えています。入所者は、買い物や、外出を楽しむこともできません。

【職員】

人員不足に加え、感染防止に時間が割かれ、きめ細やかなケアが出来ないジレンマに。福祉援助では「密接」は避けられず、自分や家族の感染と、施設に持ち込まないか不安と緊張が続き疲弊しています。

在宅支援ヘルパーは、50〜60代以上のベテランが多く、発熱者への支援に入ることもあり、常に感染の不安を抱え勤務しています。

自主的休業、離職者も出ています。離職者が増えると介護現場は崩壊します。新規就職も「危険」と親から止められるケースもあり、人手不足に拍車がかかります。

【防護具】

マスクは徐々に入荷していますが、サージカルマスクと消毒液は依然不足、エプロンやガウンの入荷なく、どの施設でも困っています。感染が起きれば、対応できない状態です。

このような中で、新規入所者の受け入れに慎重になったり、デイサービス利用者の自粛や利用回数減で、収入が大きく減っており、5月はさらに減ると危機感を募らせています。

政府・行政に求めるもの

十分な衛生材料の確保公費で危険手当の支給を

今、現場から訴えたいことは、いつ感染するか怯えながら利用者に向き合う全ての福祉・介護業者が安心して支援を続けられる施策は何か、一緒に考えて実行していただきたいということです。

介護現場では、今後継続した感染防止が必要なので、福祉介護現場にもサージカルマスク、消毒液、ガウンなど十分な量の衛生材料を、国、自治体の責任で支給してほしいです。

感染者がいる施設はもちろん、感染リスクの下で働く現場職員に公費での危険手当の支給を。

介護は、保険のルール(利用者の1〜3割負担)ではなく、社会福祉の施策としての具体化が必要です。

「切りすて政策」の転換を

政府の保健所削減、病院統廃合、感染症対策の後退、福祉・介護施設への報酬や委託費の削減など切り捨て政策が、感染症に対応できない状況を作っています。そのしわ寄せが、利用者や家族、市民、現場で命を懸けて働いている人たちに集中しています。政治で何を優先するのか、大きく転換しなければなりません。

介護・福祉施設の職員が、現場で何が起こっているか、何が必要なのかを「発信」しなければ、利用者や福祉従事者の権利や安全は守れません。住民の皆さん、自治体職員の皆さんと力合わせて頑張りたいと思います。

京都自治労連 第1963号(2020年6月5日発行)より

曲がり角の水道 -3つの課題-

シリーズの第1回目と第2回目では、住民に安心で安全な水を供給する水道事業の意味と大切さ、日本の水道事業の歴史に触れてきました。

今回は、政府が水道法改正の理由とする、現在の水道事業の課題について具体的にのべたいと思います。

(1)深刻な水道の「老朽化」

日本の浄水設備の多くは1960年代から70年代の「高度経済成長期」に建設されたもので、今後も老朽施設の更新需要は年々増えていきます。

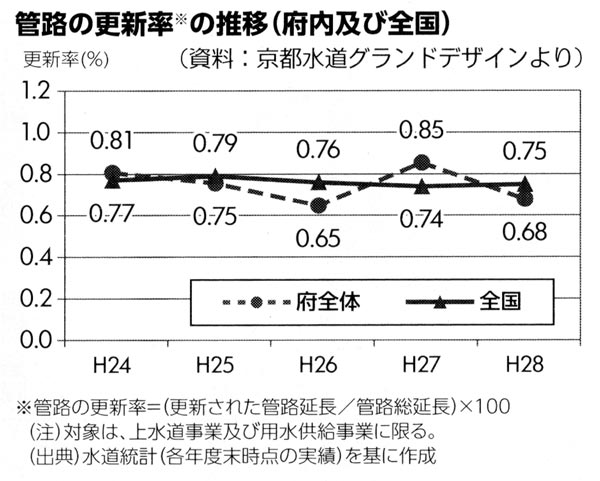

現在、耐用年数40年以上を超える水道管は約10万km(地球2周半に相当)で、更新費用は1kmあたり1億円以上もかかり、日本中の老朽化した水道管をすべて更新するには130年(京都府では150年)もかかるそうです(現在の管路更新率で試算)。

(2)「人口減少」と「料金値上げ」の悪循環

日本の水道事業は、企業会計原則に基づく地方公営企業として独立採算で運営されており、費用などは原則として水道料金収入と各自治体が発行する企業債で賄われています。

水道事業は固定費が大部分を占め、人口減少で水道需要が減っても運営コストが大きく下がるわけではありません。水道料金収入は2000年をピークに減り続け、事業維持を困難にしています。水道事業は全国で約3割が赤字となっており、赤字はそのまま私たちが支払う水道料金の値上げにつながります。現行の独立採算の仕組みのままでは、水道料金値上げもどんどん進んでいくことになりそうです。

(3)「人材不足」も深刻

水道事業の職員数は、30年前に比べて約3割も減少しています。採用が抑制されてきたことから現場を熟知している職員が減少し、後継者不足で技術の継承も困難となっています。特に小規模事業では職員が著しく少なく、給水人口が1万人未満の小規模事業では平均3人の職員で水道事業が運営されています。

こうした現状から、政府は、従来の自治体運営には限界があるとして、「水道法改正」が行われました。

管路の法定耐用年数(40年)を超過している老朽化した管路は、漏水事故等のリスクを高めています。

法定耐用年数で更新する場合は年2.5%の更新率が必要ですが、府内は0.68%(H28)と、計算上は全ての管路の更新に約150年もかかります。

京都自治労連 第1963号(2020年6月5日発行)より

今回は、伊根町職と精華町職。新規採用の皆さんは4月早々に組合加入してくれました。その中で、組合からご紹介いただいた二人はともに「町」の元気な姿を想像して、それぞれ、役場に就職しました。それぞれの配属先でがんばるこの時期にお話をうかがいました。

生まれ育った町地域の力になりたい

伊根町職:Dさん

Dさんは生まれも育ちも伊根町。漠然と地元で働きたいなあと思っていたそうです。京都市内の大学で学ぶ中で、故郷への思いが募り、住民の力になる仕事、地域が元気になる仕事がしたいと、伊根町職員募集に迷いなく応募しました。「採用されて良かった」とDさん。

配属先は地域整備課で上下水道の維持管理を担っています。「まだわからないことだらけです。先輩方が丁寧に指導してくれるので感謝です」「伊根町の上下水道の管理だけでも様々な特徴と課題があることがわかりました」と話すDさん。日々の仕事がとても充実しているそうです。「伊根町の魅力は自然豊かなこと」伊根町のいい所をたくさんの人に知ってもらいたいと笑顔で話してくれました。

むずかしいけどやりがいのある仕事

精華町職:Eさん

Eさんは公務員だった父親から「やりがいのある仕事だ」と話を聞き、それがきっかけで公務員を目指しました。「自然豊かで人口も増えている」と精華町の職員募集に応募しました。

総務課に配属され、日直の管理や住民からの情報開示、定額給付金の取り扱いなど、早速様々な仕事を行っています。情報開示の請求では住民と初めてやりとりし、とても緊張したそうです。町内の地名などもわかってきました。「むずかしいけれど、ひとつひとつきちんとこなして、住民からも職員の皆さんからも信頼される職員になりたい」と声がはずみます。

趣味は旅行。行ってみたいところいっぱいですが、「今は仕事をきっちり覚えていきたいです」ときっぱり。

京都自治労連 第1963号(2020年6月5日発行)より

6月7日告示、14日投票で福知山市長選挙が行われます。「市民が主人公の民主市政をつくる会」から出馬表明をしているおくい正美さん(福知山地方労働組合協議会議長)の推せんを、京都自治労連は、5月22日の執行委員会で決定しました。

福知山市は、合併して14年。市内のあちらこちらから「こんなはずじゃなかった」の声があふれています。現・前市政12年で、小学校27校を16校に、さらに14校に減らそうとしています。保育所は、13ケ所が5ケ所に削減。また、水道の民間委託と料金の大幅値上げ、支所の職員を96人から27人に激減するなど市民に冷たい姿勢を続けてきています。

おくいさんは、地労協議長として20年、市民の願いの先頭に立って奮闘してこられ、「困ったら、おくいさん」と評判。コロナ対策、子育て応援、高齢者応援、地域経済応援、住民応援の「すぐやる5つのパッケージ」を示し、連日奮闘しています。組合員の皆さんのおくいさんへの支持を呼びかけます。

京都自治労連 第1963号(2020年6月5日発行)より

新型コロナの影響で、今年の人事院勧告の基礎となる職種別民間実態調査の実施が遅れています。労働者・国民が安心して働き、暮らせる社会を取り戻すためにも公務員賃金の改善は重要です。良質で安定した公務・公共サービスを提供し、20年人勧において公務労働者の要求を実現するために全労連公務部会・公務労組連絡会の「公務労働者の賃金・労働条件改善を求める署名」を全組合員で取り組みましょう。

第1次集約:7月10日

最終集約:8月3日

2種類の"最低賃金署名"ご協力を

昨年、取り組んだ生活実態調査の結果が、大きな話題となり最低賃金引き上げの機運が高まっています。「最低賃金1500円をめざし、今すぐ1000円に」「全国一律最低賃金制度を」の二つの署名を。職場から地域から広げましょう。

集約:6月末

最終集約:7月下旬(京都労働局への署名提出日)決まり次第お知らせします。

京都自治労連 第1963号(2020年6月5日発行)より

ひさの・しゅうじ=1968年 大阪府生まれ(東京都出身)/1991年 京都大学経済学部卒業/1995年 京都大学大学院経済学研究科博士後期課程中退/1995年-2004年 北海道大学農学部・農学研究科 助手/2002年-2004年 オランダ・ワーへニンゲン大学社会科学部 客員研究員/2005年―現在 京都大学大学院経済学研究科教授

多様な生産、流通、消費守り種子・農業・食料を住民の手に

TPP条約締結・発効、種子法廃止、種苗法改定の動きなど、農業問題が大きく動いています。京都経済やまちづくり、住民の暮らし等あらゆる分野に大きな影響がある問題です。京都大学大学院経済学研究科教授で国際農業分析担当の久野秀二さんにお話を伺いました。

――政府の農業政策についてどうお考えですか

久野 お話の前提として、まず強調したいのは、農業を農業としてだけではなく、広範な社会領域に関わる問題として捉えていただきたいということです。

政府の農業政策では、「場当たり的で大きなビジョンがない」というのが正直なところです。

それでも根底に貫かれるのが、新自由主義、グローバリズムだということは明らかです。

もう一つ重要な点は、アメリカ主導の食糧戦略と多国籍企業が主導する世界の食料生産・調達体制を再編する大きな流れの中に日本を組み込む戦略です。新自由主義の流れと多国籍企業の世界食糧戦略の二つが重なり合いながら、今日の日本の農業政策が展開しているといえます。

アベノミクス農政は、農業保護政策(価格政策や国境措置)とそれを支えた法制度(農地法、農協法、種子法、卸売市場制度など)をことごとく解体してきました。

市場競争力のある大規模な農業経営体を育成し、付加価値の高い農産物を輸出するというものです。この間、耕作放棄地が増える一方で、100ヘクタール規模の経営体が全国各地で生まれています。そして、これまで住民で行ってきた農地農業用水など、地域資源の維持管理の位置づけが、集落のくらしと地域の農業を支えるものから、大規模農業経営体を支える産業政策に変わってきています。

それから、高品質な農産物を富裕層向けに輸出する一方で、国内消費者向けには安い農産物の輸入を増やすという矛盾した内容になっています。

――種子法が廃止されましたが、15道県(9県準備中)で種子条例を制定。京都府は制定していません。

久野 種子法は、主要農産物(コメ、麦、大豆)種子を安定的に生産・提供するだけでなく、優良な品種を開発・普及するための予算を、都道府県が確保する根拠法ともなっていました。

もともと京都府は中山間地域が多く、競争力があまりなかった。だから70年代以降の減反政策でコメから野菜への転作をすすめ、80年代以降はこれに伝統野菜を位置づけ、生産振興と販売促進に取り組んできました。もちろん、種子法は野菜を対象にしていませんが、府として農業遺伝資源を保全・利用することの重要性はわかっているはずです。また、酒造好適米や特産豆類など他府県にない品種を持っているので、種子法の重要性を認識していたと思います。それだけに京都府は、問題意識は持っているようで、種子法廃止に合わせて種子生産に関し実施要領を定め、従来通り種子生産体制は維持しています。しかし、多国籍企業からの圧力や国からの財政削減で、今後どうなるか分かりません。全国で種子条例制定の世論と動きがある今こそ、京都府は種子条例を制定すべきです。

―京都市の農政、学校給食問題をどのようにかんじておられますか

久野 15年にミラノで開催された万博で、京都市は「ミラノ都市食農政策協定」に調印しました。北米や欧州の主要都市では、都市食料政策委員会が設置され、都市農業を核に農業だけではなく、食料保障(貧困層問題、例えば子ども食堂、フードバンクとの連携)、栄養・公衆衛生、教育、環境、コミュニティー形成、都市計画など多様な領域にまたがる政策が、市民や事業者・専門家を含めて計画・立案する仕組みがつくられるなど色々な動きを見せ始めています。京都市は、まだまだですね。

例えば、学校給食は地域の農と食をつなげる上で重要ですが、中学校給食を実現していないのが、JA京都のお膝元の亀岡市と京都市だけとは情けないですね。

――新型コロナ感染からみえてくるものは?

久野 新型コロナに関連して、懸念されるのが、ヨーロッパで一時期国境封鎖があったように、収穫、物流、貿易が滞ることで食料に混乱が起こる可能性です。

また、食糧供給網の寡占化の問題も露呈しました。アメリカの食肉処理業者は、牛肉:4社で75%、豚肉:4社で70%、鶏肉:4社で53%を占め、一つ一つが巨大工場。そこで感染が広がり、3月4月工場が閉鎖され、農家は出荷先を失いました。集中が進む食料供給網の拠点で、何か問題が起これば全体がマヒ状態に陥ることが明らかになりました。

いま、世界各地で、生産と消費の距離を縮める農と食のあり方が見直されています。

日本には、卸売市場制度があり、ある意味公的な制度。しかし、規制緩和が進み、公共機能の形骸化が危ぶまれます。中央卸売制度・地方卸売制度を守っていくことと同時に、生産者と消費者が直接つながることの重要性も明らかになりました。多様な生産の在り方、多様な流通の在り方、多様な消費の在り方を守っていくことが、農業守る答えではないでしょうか。

――自治体職員へのメッセージをお願いします

久野 昨年学生ゼミで、丹後と中丹の農業実態調査を行ったのですが、市町村合併で、市役所や役場と農家との距離が開いていることを実感しました。昔は、どこにどんな人がいるか役場に行けば教えてもらえた。今は京都府農業会議が各地に現地推進役を配置して情報収集に努めていますが、「平成の大合併」で自治体が大きくなり、度重なる「行革」で農業を担当する部署がどんどん縮小した結果です。

自治体は、地域で困っている人々を支える立場にある。だから公務員という。そういう役割を、農業を守ることが地域経済を守ると広くとらえて、公的な役割を果たしていただきたい。

全国の種子条例制定状況

| 条例制定済み | 兵庫県、新潟県、埼玉県(以上2018年)、山形県、富山県、北海道、岐阜県、福井県、宮崎県、鳥取県、熊本県(以上2019年)、長野県、宮城県、栃木県、茨城県(以上2020年) |

| 条例案を準備中、もしくは制定に向けた検討を開始 | 岩手県、愛知県、広島県、石川県、千葉県、滋賀県、島根県、鹿児島県、三重県 |

資料)日本の種子(たね)を守る会、農民連『農民』2020年3月9日付などを参照。

京都自治労連 第1963号(2020年6月5日発行)より

今回の新型コロナ禍で、コロナウイルスに感染、または感染の疑いで、入院、ホテル等施設での隔離などにあったセット共済、医療共済に加入の皆様には、以下の対応を行っています。

- 新型コロナウイルスに感染した場合、「不慮の事故」として共済金をお支払いします。

- 新型コロナウイルスに感染し、ホテル等代替施設での治療となった場合も、所定の診断書に記載があれば「入院」として共済金をお支払いします。

- 新型コロナウイルスで、検査のために医療機関に入通院した場合は、結果陰性であっても、通常の入通院支払い要件(診断書や安静加療など通常必要な書類等支払い要件)が揃えば病気入通院として、共済金を支払いします。

※支払いには所定の診断書が必要です。詳細は、所属の組合担当者、組合事務所をおたずねください。

京都自治労連 第1963号(2020年6月5日発行)より