機関紙 - 最新エントリー

水は憲法が保障する生存権そのもの

2018年12月、水道事業の運営権を民間に売却できる仕組み(コンセッション方式)の導入などを盛り込んだ水道法「改正」が行われました。これを受けて京都でも、京都府主導で「京都府水道事業広域的連携等推進協議会」が立ち上げられ、具体化の動きがすすんでいます。世界では水道民営化の失敗から再公営化の動きが広がるなかで、日本ではなぜ広域化・民営化推進なのか、水道事業を守るために自治体(水道事業者)や住民はどうすればいいのか、一緒に考えていきたいと思います。

水道は「命」のインフラ

日本の水道普及率は97.9%(2016年現在)に達し、私たちはふだんあまり意識することもなく、蛇口をひねれば24時間365日、いつでもどこでも綺麗に浄水された安全で安価な水を使えて当たり前と思って暮らしています。

しかし、事故や災害で断水などが起こると、人は水なしでは生きられないこと、水道がかけがえのない「命のインフラ」であることを痛感します。

安全な飲み水 貴重な財産

世界に目を向けてみると、21億人(世界人口の3割)の人々が安全な飲み水を手に入れられず、45億人(世界人口の6割)が安全に管理されたトイレを使えないなどの現実があります。

「湯水のように」という言葉があるように、貧富の差に関わらず必要に応じて水を利用できる日本は大変恵まれた国であり、自然的条件とあわせて、地域住民と水道事業者である自治体、水道職員が築いてきた貴重な財産です。

広域化・官民連携が唯一の策か?

水が「命のインフラ」だからこそ、これまで日本の水道事業は、憲法25条の「生存権」を保障するため、国(厚生労働省)が所管し、自治体とその職員が担ってきました。

今、水道事業は、人口減少による需要減、管路の老朽化、技術職員不足などの共通の困難に直面しています。政府は、これを乗り切るため、水道の「基盤強化」とそのための広域化(事業統合)と官民連携(民営化)が必要と説明しています。しかし、本当にそれが唯一の解決策なのか、次回以降で見ていきたいと思います。

京都自治労連 第1961号(2020年4月5日発行)より

4月19日告示、4月26日投票で行われる京丹後市長選挙に、元京丹後市職労執行委員長、京都自治労連執行委員だった長砂浩基さんが、「ともに京丹後」から出馬を表明されました。

京都自治労連は、京丹後市職労からの推薦依頼を受け、3月14日の執行委員会で推薦を決定しました。

長砂さんは、「住民の繁栄なくして自治体労働者の真の幸せはない」の信条で歩んでこられた29年の経験を活かし、「市民の暮らしを市政のど真ん中に!だれもが幸せな京丹後市へ 京丹後再生プログラム(第一次)」を発表。“市民の暮らしを市政のど真ん中に”と連日奮闘しています。

京丹後市政を変える絶好のチャンス、長砂さんへの支持を大いに広げましょう。

京都自治労連 第1961号(2020年4月5日発行)より

精華町役場から西南に広がる学研都市は、1970年後半からプロジェクトがスタートし、今は大手企業の研究所など造形美しい建物が並び、大通りをはさんで商業施設と住宅街が広がります。

学研都市のほぼ中央部に位置するけいはんな記念公園の正式名は「京都府立関西文化学術研究都市記念公園」。「自然との共生」をテーマにうんぬんとありますが、広くて庭園もきれいで地域の憩いの場。

精華町といえば今が旬のイチゴ。「イチゴ狩り」で訪れた人も多いのでは?ハウス栽培の各種イチゴは普通に路地売りしているので、行きしなにイチゴを買って、公園でのんびりするのがいいですね。

「イチゴ狩り」は予約が必要のところもあるので、精華町HPの観光ページを要チェックです。

京都自治労連 第1961号(2020年4月5日発行)より

3月16日のインタビュー、このため数値など状況の変化があります。

よしなか・たけし=1952年山口県生まれ。73年京都大学医学部卒業。京都民医連中央病院名誉院長、京都大学医学部臨床教授、全国保険医団体連合会理事、13年から京都府保険医協会理事。NPO法人メンタルサポート京都理事長。総合内科専門医、循環器専門医、社会医学系専門医・指導医、著書に:『仕事と生活習慣病』(経営者新書)など

新型コロナウイルス感染対策

命と暮らし守るため合理的な対策を一刻も早く

新型コロナウイルス感染拡大を、WHOがパンデミックと位置づけ、世界的規模で広がり大問題となっています。現状をどうとらえるのか、感染拡大を防ぎ、いのちと健康を守るために何が必要なのかについて、前京都民医連中央病院院長で、京都大学医学部臨床教授の吉中丈志先生にお話を伺いました。

――新型コロナウイルス感染、現状をどう見たらいいのでしょうか。

吉中 中国で12月下旬に始まって、現時点での焦点は、ヨーロッパ、アメリカになっています。日本では、毎日30人〜50人増え1000人を超え、爆発的に増える可能性に直面している段階です。

爆発的に広がっているイタリアでは、ベッドも医師や看護師も足りず、医療崩壊が起こっています。

最悪の状態をシュミレーションし対策を

今、必要なことは、日本で急速に患者が増えた場合にどのように対処するのか急いで計画を作らねばなりません。

厚生労働省が事務連絡で出してきたデーターに基づいて、京都の試算をしてみました。(下記表)

8600人の感染者全員が重症ではなく、8割が軽症で死亡率も高くないことを受け止めておくことも重要です。

感染症病床は、京都市内では府立医大の2床と京都市立病院の8床で全く足りません。増大する患者をどこで診るのか、急いで医療提供体制を検討する必要があります。すでに大阪などは出しています。

重症者の治療は、感染症病床や集中治療室。それ以外の患者は、感染管理ができている急性期病院になるでしょう。京都市内では2300床が必要という試算で、場合によっては軽症者はホテル等で対応ということもありえます。感染しているが、症状がない人は、自宅でという場合もあるのではないでしょうか。

擬陽性者隔離しない対策を

――PCR検査をどのように見ておられますか。

吉中 PCR検査の問題では、「陽性患者を隔離できる施設がない」「検査体制が整わない」など事情があって、広く対応していないと思われます。陽性患者を受け入れる体制は、早急に作ればできます。この問題が発生して3か月、日本は外国に比べて対応が非常に遅いと思います。

一方で重要なことは、擬陽性の問題です。検査で1%の擬陽性が出るとすれば、全府民検査をすれば、2万5000人もの擬陽性が出て隔離対象となってしまうのです。それをやってはいけない。そのためには、医師が診察して総合的にみて可能性が高い人に検査することが必要です。現在は、医師が検査必要と診断しても、検査の体制がありません。検査体制の強化が急がれます。

政府には、なぜ医師の診察を受けて検査なのか、国民が納得できる説明が求められます。

日本もCDCを、病床削減は撤回を

――専門家の意見反映に必要なものは。

吉中 海外だと、アメリカにはCDC(疾病管理センター)があり、微生物、感染症、公衆衛生などの多くの専門家が配置されています。中国や韓国にもあります。ところが日本にはない。日本も作るべきです。

地域医療計画には、今回の新型コロナのような新興感染症の項目がありません。地域医療構想で、病床を削減すればするほど、こうした感染症に対処できなくなる可能性があります。公立医療機関の病床を削減するのではなく、しっかりした体制を保っていくことが必要です。

日本の大きな問題は、間違いであったことを認めない。アメリカなどでは、間違いを認めて是正しています。現在の医療政策の転換が必要です。

――行政に求められるもの。

吉中 (1)マスクとか資材の確保、積極的に医療機関を支援してほしい。京大病院では、医師、看護師は一週間一枚です。マスクは、医療従事者を感染から守ると同時に、医療従事者が感染を広げないために不可欠なものです。

(2)医療、公衆衛生体制の強化です。府内の保健所は約半減、京都市内は、行政区の保健所を廃止、公衆衛生の専門家がいない。高齢者対応が重要なのに、介護人材など人手が足りない。

(3)地域経済への影響は深刻、安心して予防や治療に専念できる支援が必要です。また、京都は国際観光都市でもあります。外国人の人たちにも検査や治療が行き届くような配慮も必要です。

新型コロナで、死亡する人を少しでも少なくするために、一番合理的な対策が求められています。しかし、安倍政権の緊急事態宣言は、強権的発想が先行しすぎです。こうした危機の時こそ人権の擁護が大切になります。

ピーク時の患者数(人口は2016年国勢調査)

| 京都全体 | ||

| 内 京都市内 | ||

| 感染症を疑って外来を受診 | 8617 | 4806 |

| 入院治療が必要 | 4403 | 2393 |

| 重症患者として治療が必要 | 148 | 81 |

※上記はいずれも1日当たりの患者数(人)

京都自治労連 第1961号(2020年4月5日発行)より

【共済組合法改正】

3月3日に地方公務員等共済組合法改正案が閣議決定され、国会提案へ。適用対象を非常勤職員へも。加入要件議論。

【国内総生産(GDP)】

内閣府が3月9日に2019年10月〜12月期の国内総生産を発表。前期比1.8%減、年率換算で7.1%の大幅減に。新型コロナウイルス感染拡大の影響加わり、景気後退懸念。

【学校再開】

文部科学省は24日、新型コロナウイルス感染症対策として、4月新学期を迎える学校の再開に向け指針を通知。

京都自治労連 第1961号(2020年4月5日発行)より

3月12日、京都自治労連は、西脇京都府知事あてに「新型コロナウイルス感染症への対応に関する緊急申し入れ」を行いました。

申し入れの冒頭、福島功委員長は「新型コロナによる感染症の患者数が日々増加する中で、各自治体の正規・非正規を問わず職員が奮闘している。府として住民の安心・安全を確保し暮らし守る措置を講じるとともに、公衆衛生・医療現場に従事する職員をはじめ自治体職員の安全と労働条件・健康確保等の助言、技術的・人的・財政的な支援」を強く求めました。

主な要求は、(1)住民のいのちと健康を守る体制強化、(2)職場や施設への必要な資・機材確保、(3)休校や職員・家族がり患した場合対応、(4)適切な労働時間管理、過重労働の防止、安全・健康確保などについて、13項目を要求しました。

京都自治労連 第1961号(2020年4月5日発行)より

京都自治労連

非正規公共協議会第15回総会

日時:3月29日(日)13:30〜

会場:ラボール京都北会議室6階

新型コロナ

国の責任で抜本的対策強化を

京都自治労連 第1960号(2020年3月5日発行)より

京丹後市の弥栄病院は、同市でお産が出来る唯一の病院。しかし、2019年3月、産婦人科部長が急逝され、安全なお産が出来ない事態に至っていました。昨年6月から体制が整い出産が再開され、市民から歓迎されています。女性病棟に助産師のAさんと、看護師のBさんを訪ねてお話を伺いました。

新しい命の誕生は、何度経験しても感動

弥栄病院の女性病棟を訪ねると、元気な赤ちゃんが迎えてくれました。生後3日目の女の子です。表情からは、これから生きていこうとする力強さと希望を感じます。

助産師の仕事のやりがいについてAさんは、「多くの助産師は、妊婦さんに寄り添い、新しい命が生まれるお手伝いがしたいと思って助産師になっています。お母さんの命を生み出そうとする力と、赤ちゃんの生まれようとする力が一緒になって新しい命が誕生した瞬間は、何度経験しても感動します」とはにかみながら語ってくれます。

医師体制も強化され分娩再開

弥栄病院の産婦人科では、常勤医2人、非常勤医2人の体制で24時間出産に対応し、年間約250件の出産を行ってきました。ところが、体制が取れなくなって、妊婦は、遠く離れた北部医療センターや舞鶴共済病院、兵庫県の豊岡病院などで出産せざるを得ず、妊婦や家族には大きな負担で、分娩の再開を望む市民の声は切実でした。

しかし、産科医は全国的にも不足、後任の医師は中々見つかりません。市民や京丹後市職労の取り組み、京都府や病院当局・市の懸命な努力もあって、兵庫医科大学ささやま医療センターを退職された池田義和先生に昨年6月に来ていただけることになりました。また、京大病院から医師の派遣もあって、常勤医3人、非常勤医3人体制で分娩が再開し、分娩の数も徐々に増えてきています。

さらに、同病院の念願だった小児科の常勤医も京大病院から派遣されることになり「安心して仕事ができる」と、助産師も歓迎しています。

みんなで励まし合って

女性病棟・外来には、助産師13人、看護師10人が勤務。分娩が出来ない時期は、「いつ再開できるか希望が持てず、"助産師の仕事がしたい"と退職していった仲間のことがつらかった」とAさん。

女性病棟は、内科(女性専用)との混合病棟で、妊婦を受け入れられなければ、内科の患者さんが占める割合が増えていきます。助産師は看護師の資格も持っていますから、内科の看護師の仕事に従事しました。資格を持っていても、すぐに看護師の仕事がこなせるわけではありません。Bさんは「勉強しながら、大変努力されていた」と振り返ります。

また、助産師の学習会や、助産師としての職能を生かす機会として産後の方の自宅訪問などに取り組み、分娩が再開したら「ここで産んでよかった」と思ってもらえるよう、みんなで力量アップの努力を積み重ねてきました。

医療の充実こそ必要

Aさんに、さらに良い産科への課題を聞くと「医師の体制の充実、同じ医師に続けて勤務してもらえる体制。もう一つが、若い助産師の定着。」と返ってきました。

Bさんは、「政府の公的・公立病院縮小・廃止の方針は問題です。丹後の現実は、地域医療の充実こそ求めています」ときっぱり。

「時々まちで声を掛けられ、『取り上げてもらった子どもが、大きくなりました』と言ってもらえることがあります。そんな時、私たち助産師も"市民の役に立っている"と思える瞬間です」とAさん。様々な困難を、市民に支えられ、仲間と一緒に乗越えてきた自治体労働者の確かな誇りを感じます。

地域医療の拡充求める署名を広げよう

厚生労働省は昨年9月、京都府内の京丹波町病院、福知山市民病院大江分院、宇多野病院、舞鶴赤十字病院を含む、全国424(1月に440に拡大)の公立・公的病院に「再検証」の必要があるとして、2020年9月までに統廃合・再編・ベッド縮小などの計画を具体化することを要求。地域の実情を無視した一方的な地域医療削減攻撃に、怒りの声が広がっています。

とりわけ、新型コロナ感染症が全国に広がる事態を前に、公立・公的病院の統廃合など許されません。地域医療の充実・発展こそ求められています。

政府・厚生労働省に、公立・公的病院の「再検証」要請の撤回を求める「地域医療の拡充を求める署名」を広げましょう。

京都自治労連 第1960号(2020年3月5日発行)より

新型コロナウイルスの感染が拡大している。感染防止のためイベントの中止・延期、2日からは全国の公立学校で休校が要請される事態に。また、スーパーにはマスクだけでなくトイレットペーパーやキッチンペーパーまでが売り切れというある種のパニック状態になっている。

そんな時だからこそ、国民が納得し冷静に行動できるように、科学的知見に基づいた施策が求められている。

しかし、感染防止の大前提である検査体制の不備が指摘されるとともに、なぜ感染拡大が認められていない地域も含めて全国一斉なのか、また、保育所や学童は引き続き開所する状況でその効果がどの程度のものなのか、など科学的根拠が明らかにされないまま休校が要請され、それに伴う現場での必要な対応が、自治体や労働者に丸投げされているのが今の実態ではなかろうか。

これ以上事態を深刻化させないためにも、政権浮揚などと姑息な考えからではなく、真に国民のことを考えた施策こそ求められている。(F)

京都自治労連 第1960号(2020年3月5日発行)より

京都自治労連が実施した2020春闘「働くみんなの要求・職場アンケート」は、22単組から、正規・再任用職員3652人、臨時・非常勤嘱託職員914人、計4566人が参加し、回答が寄せられました(2月27日到着分まで)。

賃金や職場、生活に係る実態と要求を明らかにすることは、労働組合運動の出発点です。生活実態にあった賃上げ実現や仕事・職場にみあった人員要求の前進などを、組合の仲間を増やす春の組織拡大とも結びつけ、運動を進めていきましょう。

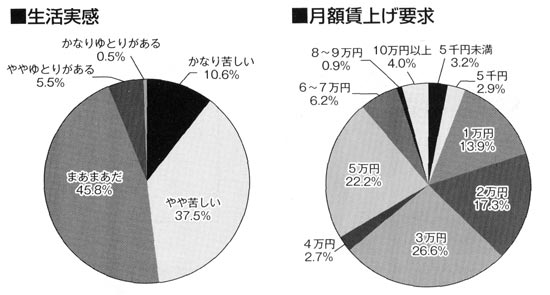

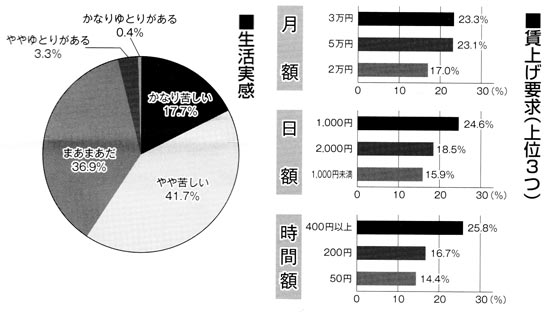

正規職員の生活実態と賃上げ要求

生活改善には不十分な賃上げ

「消費税増税」「社会保険料アップ」で生活が「厳しい」

昨年との賃金比較では「増えた」30・9%(昨年41・3%)、「変わらない」47・7%(昨年43・6%)、「減った」21・4%(昨年15・0%)と「増えた」が10ポイントも減少しました。また、生活実感では「かなり苦しい」「やや苦しい」が昨年同様、過半数に迫る状況です。家計では、「住宅関係費」32・8%、「食費」25・4%、「子どもの教育費」19・5%が負担の上位にあがり、「医療費」「税金・社会保険料」が合わせて4ポイントも上がりました。実際の節約費目では「食費」35・7%、「被服費」32・3%、「教養・娯楽費」25・4%が上位になっています。

3万円以上の賃上げに6割以上

最も実現したい要求では、「賃金・一時金の引上げ」が64・3%(昨年66・1%)と3人に2人が答えています。月額の要求では、「3万円」26・6%(昨年30・1%)、「5万円」22・2%(昨年22・5%)、「6〜7万円」6・2%(昨年2・4%)と、3万円以上の賃上げに6割、2万円以上の賃上げに8割に回答が集中していることから、京都自治労連の「誰でも月額2万5000円」の賃上げ要求を裏付けています。

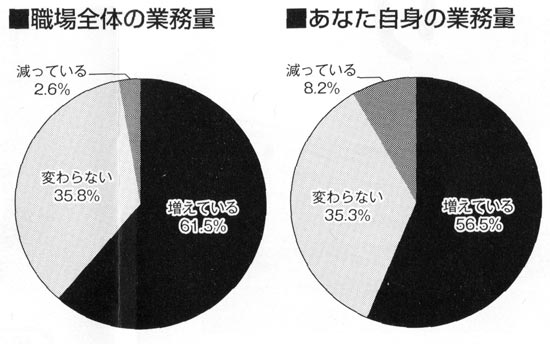

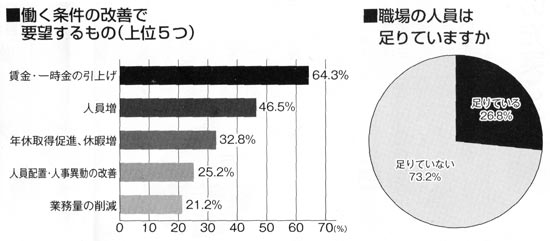

正規職員の労働実態と職場要求人

員不足と長時間労働は深刻な状態に

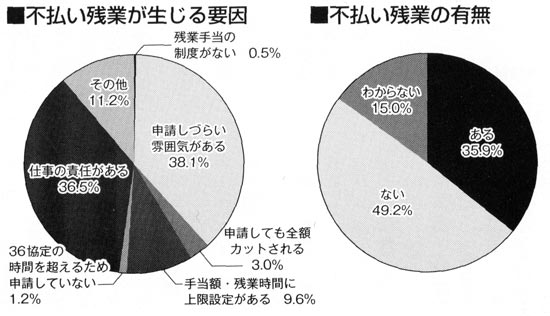

残業減るもサービス 残業実態に変化

昨年4月の「働き方改革関連法」施行により、不十分ながら時間外勤務の上限規制が定められ、今回のアンケートではそれが職場で反映されているか注目の結果となりました。

残業実態では、「残業なし」20・7%(昨年16・8%)、10時間未満42・5%(昨年40・3%)と一定の改善が見られますが、不払い残業は、「ある」35・9%(昨年41・3%)、不払い残業時間は「10時間未満」58・6%(昨年54・3%)、「10〜20時間未満」32・4%(昨年31・0%)となっています。不払い残業の理由では、「申請してもカットされる」「残業時間や手当額に上限設定がある」と答えたのが合計で12・6%(昨年7・6%)と5ポイントも上がっています。

職場・業務に見合う人員配置を

職場実態では、人手不足を訴える声が7割以上と深刻です。業務量についても、自分自身の仕事量が「増えている」56・5%(昨年56・2%)、職場の仕事量は「増えている」61・5%(昨年64・1%)となり、仕事量は増えているにもかかわらず、残業は減らすよう指示されている職場実態が浮かび上がっています。

職場要求では、「人員増」46・5%(昨年39・1%)、「人員配置・人事異動の改善」25・2%(昨年24・5%)、「業務量の削減」21・2%(昨年21・0%)と、人員や業務に係わる要求が上位です。

年休取得では、年休が10日以上取れている人は4割に満たない状況です。「仕事が忙しくて休めない」「休める職場・職員体制ではない」が6割あることからも、人員増や人員配置の改善、業務量の削減は一番の要求課題です。

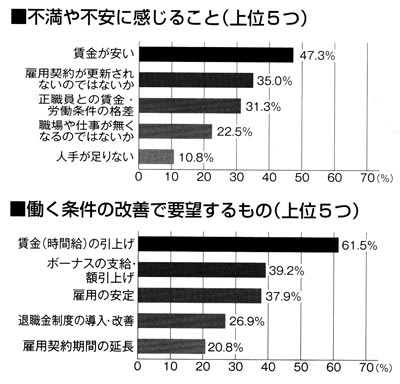

非正規職員の生活・労働実態と職場要求

生活できる賃金と安定した雇用が願い

生活改善からは程遠い賃金

今年のアンケートでは、賃金比較で「増えた」が19・4%(昨年27・9%)、「変わらない」62・3%(昨年59・3%)と昨年より厳しい結果です。生活実感では、「かなり苦しい」「やや苦しい」をあわせると59・4%(昨年55・9%)と4ポイント増えています。

家計の負担では、「食費」24・4%、「住宅関係費」21・7%、「税金・社会保険料」21・7%が上位に、家計で切り詰めたものは「食費」46・2%、「被服費」28・7%、「教養・娯楽費」20・4%が上位になっており厳しい生活実態が明らかになる結果となりました。賃上げ要求でも、月額3万円以上、日額2000円以上、時給200円以上と答えた人が昨年より増えています。

「雇用の不安」が4割近くに

雇用契約期間は「1年以内」64・6%、「6ヶ月以内」18・9%で8割を超えますが、実際の勤続年数では3年以上が6割以上、4分の1以上が10年を超えます。その中で、職場での不安については、「賃金が安い」47・3%につづいて、「契約が更新されないのでは」35・0%、「正職員との賃金・労働条件の格差」31・3%、「職場や仕事が無くなるのでは」22・5%と、賃金、雇用の不安に答えが集中しています。

要求項目でも「賃金の引上げ」61・5%、「ボーナスの支給・額引上げ」39・2%、「雇用の安定」37・9%、「退職金制度の導入・改善」26・9%など、賃金改善と雇用安定が要求の大きな柱となっています。

4月から施行される「会計年度任用職員制度」で自治体とその関連職場で働く非正規職員の賃金・労働条件が大きく変わります。最低賃金引上げの取り組みや、官民共同の取り組みなど、労働組合に結集して運動を大きく広げることが求められています。

京都自治労連 第1960号(2020年3月5日発行)より